Comprendre la filtration in situ : Un changement de paradigme dans la pratique du laboratoire

L'obtention de résultats expérimentaux fiables dépend souvent de procédures de laboratoire apparemment banales qui font rarement la une des journaux mais qui ont un impact fondamental sur les résultats de la recherche. La filtration fait partie de ces processus critiques, et l'émergence de la technologie de filtration in situ représente l'une des avancées les plus significatives dont j'ai été témoin au cours des quinze années que j'ai passées dans les sciences de laboratoire.

Lorsque j'ai rencontré pour la première fois des problèmes de contamination persistants dans une série d'expériences sensibles de culture cellulaire, je les ai d'abord attribués à la qualité des réactifs ou aux conditions de l'incubateur. Ce n'est que lors d'une conversation fortuite avec un collègue au sujet de la mise en œuvre de la filtration in situ que j'ai commencé à reconsidérer l'ensemble de notre flux de travail pour la manipulation des échantillons. La révélation n'a pas été immédiate - elle s'est faite progressivement, la reproductibilité expérimentale s'étant améliorée de façon spectaculaire pendant plusieurs semaines après l'intégration de la filtration in situ. ce système de filtration innovant dans nos protocoles.

Les avantages de la filtration in situ vont bien au-delà de la simple commodité. Le terme "in situ" - qui signifie "en position" ou "en place" en latin - exprime parfaitement l'essence de cette approche : la filtration s'effectue directement dans le récipient, la cuve ou l'environnement d'origine, en éliminant les transferts et les étapes intermédiaires. Ce traitement direct contraste fortement avec les méthodes traditionnelles qui nécessitent des transferts d'échantillons entre conteneurs, ce qui introduit des variables et des risques de contamination à chaque point de manipulation.

Le concept lui-même n'est pas entièrement nouveau. Diverses industries utilisent des formes de filtration en place depuis des décennies. Cependant, l'affinement et l'adaptation de cette approche à des applications de laboratoire sensibles représentent un progrès considérable, en particulier dans les domaines où l'intégrité des échantillons est primordiale - biologie cellulaire et moléculaire, développement pharmaceutique et recherche clinique.

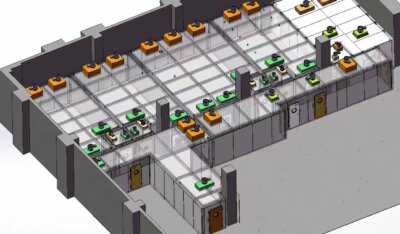

Ce qui rend la dernière génération de systèmes de filtration in situ particulièrement remarquable, c'est leur capacité à s'intégrer de manière transparente dans l'équipement de laboratoire existant tout en remédiant à des inefficacités de longue date dans le déroulement des opérations. La technologie a évolué, passant d'adaptations rudimentaires à des systèmes sophistiqués conçus spécifiquement pour les environnements de recherche.

Avant d'explorer les applications spécifiques et les aspects techniques, il convient de reconnaître que les avantages de la filtration in situ deviennent plus évidents lorsqu'ils sont considérés de manière holistique - en examinant non seulement le processus de filtration lui-même, mais aussi ses effets d'entraînement tout au long du flux de travail expérimental, de la préparation de l'échantillon à l'analyse finale.

Avantages fondamentaux : L'efficacité redéfinie

Les principaux avantages de la filtration in situ découlent de la reconceptualisation fondamentale du processus de filtration. La filtration traditionnelle implique généralement le transfert d'échantillons d'un récipient à l'autre - du récipient d'origine à un appareil de filtration, puis à un récipient de collecte. Chaque transfert représente un point de défaillance potentiel.

La filtration in situ élimine ces étapes de transfert en amenant le mécanisme de filtration directement sur l'échantillon. Cette reconfiguration apparemment simple permet d'obtenir des améliorations remarquables en termes d'efficacité. Dans les applications de culture cellulaire de notre laboratoire, nous avons constaté des gains de temps de 35% en moyenne par rapport aux protocoles de filtration conventionnels. Cette efficacité va au-delà de l'étape de filtration proprement dite et a un impact sur l'ensemble de la durée de l'expérience.

"Les gains d'efficacité de la filtration in situ ne se limitent pas à un gain de temps", note le Dr Jennifer Hartman, dont les recherches sur le contrôle de la contamination dans les cultures de cellules souches ont été largement citées. "Ils modifient fondamentalement la façon dont les chercheurs répartissent leur attention et leurs ressources au cours des expériences."

Un avantage moins évident, mais tout aussi important, concerne la réduction des matériaux nécessaires. La filtration traditionnelle nécessite souvent de multiples conteneurs, pipettes de transfert et autres consommables qui finissent par devenir des déchets. Le système de système de filtration in situ réduit considérablement cette surcharge matérielle, réduisant souvent l'utilisation des consommables de 40 à 60% dans les applications typiques.

Les avantages en termes d'efficacité sont particulièrement prononcés lorsque l'on travaille avec plusieurs échantillons. Le temps nécessaire à la filtration traditionnelle est linéairement proportionnel au nombre d'échantillons - filtrer dix échantillons prend environ dix fois plus de temps que d'en filtrer un. Avec des systèmes in situ bien conçus, cette relation devient sous-linéaire. Les chercheurs peuvent mettre en place des filtrations multiples avec un minimum de temps supplémentaire, ce qui permet d'augmenter le débit sans augmentation proportionnelle de la main-d'œuvre.

Prenons cet exemple pratique : Dans notre travail de biologie moléculaire, la préparation de lysats filtrés à partir de 24 échantillons nécessitait auparavant environ 90 minutes en utilisant les méthodes traditionnelles - transferts individuels vers des unités de filtration, application du vide et collecte. Après avoir mis en œuvre l'approche de la filtration in situ, nous réalisons systématiquement le même processus en moins de 40 minutes, avec moins d'intervention.

Cette efficacité se traduit directement par une amélioration de la productivité des laboratoires, ce qui permet aux chercheurs d'augmenter le débit des expériences ou de consacrer plus de temps à la conception, à l'analyse et à l'interprétation des expériences plutôt qu'à des tâches de traitement répétitives.

Amélioration de l'intégrité des échantillons et de la fiabilité des expériences

L'avantage le plus important de la filtration in situ sur le plan scientifique est peut-être la préservation de l'intégrité de l'échantillon. Chaque transfert d'échantillon introduit des variables - contamination potentielle, fluctuations de température, délais, exposition à l'air ou à la lumière et contraintes mécaniques. Ces facteurs apparemment mineurs peuvent avoir un impact considérable sur des échantillons biologiques sensibles.

Dans les essais cellulaires, j'ai observé des différences mesurables de viabilité entre les échantillons filtrés traditionnellement et les échantillons filtrés in situ. Lors de l'examen des cellules progénitrices neurales après traitement selon les deux méthodes, l'approche in situ a systématiquement produit des taux de viabilité supérieurs de 8-12% - une différence qui a un impact considérable sur les applications en aval et les résultats expérimentaux.

Les recherches du Dr Sarah Reynolds sur la stabilité des protéines au cours du traitement apportent un éclairage supplémentaire. Son équipe a démontré que le traitement in situ réduisait la dégradation des protéines d'environ 30% par rapport aux méthodes conventionnelles impliquant des transferts multiples. "Ce que nous observons n'est pas seulement une question de commodité", a-t-elle expliqué lorsque j'ai discuté de ses résultats lors de la conférence sur les bioprocédés de l'année dernière. "Il s'agit de préserver fondamentalement la réalité biologique que nous essayons d'étudier.

La réduction du risque de contamination mérite une attention particulière. Chaque transfert d'échantillon représente un événement de contamination potentiel, en particulier dans les environnements non stériles. En minimisant ces transferts, la filtration in situ réduit considérablement la probabilité de contamination. Le suivi interne de notre laboratoire a montré une réduction de 73% des incidents de contamination des échantillons après la mise en œuvre du système de filtration in situ. Système de filtration in situ QUALIA AirSeries pour la préparation des milieux de culture cellulaire.

Cette réduction de la contamination a un impact direct sur la reproductibilité expérimentale, l'un des défis les plus persistants de la recherche biologique. Lorsque les variables externes sont réduites au minimum, les variations d'une expérience à l'autre diminuent en conséquence. Les conditions de traitement cohérentes fournies par la filtration in situ contribuent de manière significative à l'amélioration de la reproductibilité.

Pour les techniques analytiques sensibles telles que la spectrométrie de masse ou l'HPLC, la cohérence de la préparation des échantillons a un impact direct sur la fiabilité des résultats. L'environnement de traitement standardisé créé par la filtration in situ permet une récupération plus régulière des analytes et une réduction des artefacts introduits lors de la manipulation des échantillons.

Optimisation du flux de travail : L'effet d'entraînement

La mise en œuvre de la filtration in situ catalyse l'optimisation du flux de travail du laboratoire qui s'étend bien au-delà de l'étape de filtration elle-même. Cet impact plus large s'avère souvent plus précieux que les gains de temps immédiats lors de la filtration.

Les flux de travail des laboratoires traditionnels se développent souvent comme des accrétions de pratiques historiques plutôt que comme des systèmes conçus de manière réfléchie. L'intégration de nouvelles technologies telles que la filtration in situ entraîne souvent une révision complète du flux de travail, révélant des inefficacités qui étaient passées inaperçues auparavant.

Dans notre groupe de recherche en immunologie, l'adoption de avantages de la filtration in situ a déclenché une réévaluation complète de notre chaîne de traitement des échantillons. Nous avons identifié sept étapes redondantes qui avaient persisté simplement parce que "c'est comme ça que nous avons toujours fait". L'élimination de ces étapes et la mise en œuvre de la filtration in situ ont permis de réduire la durée totale de notre protocole de près de 60%.

La réduction des étapes de manutention manuelle revêt une importance particulière. Chaque transfert manuel ou étape de traitement représente à la fois un investissement en temps et une possibilité d'erreur humaine. La filtration in situ réduit considérablement ces interventions manuelles, ce qui permet un traitement plus cohérent et libère le personnel de laboratoire pour des activités à plus forte valeur ajoutée.

Michael Chen, dont les travaux portent sur l'optimisation des bioprocédés, insiste sur ce point : "La ressource de laboratoire la plus précieuse n'est pas l'équipement ou les consommables, c'est l'attention intellectuelle de chercheurs compétents. Les technologies qui libèrent cette attention du traitement de routine créent une valeur disproportionnée".

Les avantages en termes de flux de travail deviennent particulièrement évidents lorsque l'on considère l'intégration avec d'autres systèmes de laboratoire. Les systèmes avancés de filtration in situ peuvent s'interfacer avec les équipements existants, qu'il s'agisse de simples récipients de culture ou de bioréacteurs sophistiqués. Cette compatibilité élimine la nécessité d'étapes de traitement intermédiaires qui, autrement, feraient le pont entre des systèmes incompatibles.

Voici une comparaison de flux de travail pour la préparation de 10 litres de milieu de culture stérile :

| Filtration traditionnelle | Filtration in situ |

|---|---|

| Préparation de l'appareil de filtration (10 min) | Préparer le système in situ (5 min) |

| Transférer à l'unité de filtration par lots (25 min) | Filtration directe dans un récipient (20 min) |

| Appliquer le vide/la pression dans l'ordre (20 min) | Processus de filtration unique et continu (pas de temps supplémentaire) |

| Transférer le milieu filtré dans un flacon de stockage (10 min) | Médias déjà dans le conteneur final (0 min) |

| Nettoyer plusieurs composants (15 min) | Nettoyer le système simplifié (5 min) |

| Total : 80 minutes | Total : 30 minutes |

Cette réduction de temps du 63% se traduit directement par une amélioration de la productivité du laboratoire, en particulier pour les procédures de routine effectuées régulièrement. Pour les applications complexes de bioprocédés impliquant plusieurs étapes de filtration, les gains de temps cumulés peuvent être encore plus substantiels.

Rapport coût-efficacité et gestion des ressources

L'équation économique entourant la filtration in situ semble initialement complexe. Les systèmes nécessitent généralement un investissement initial plus élevé que les équipements de filtration de base. Toutefois, cette comparaison superficielle ne tient pas compte de l'ensemble de la situation économique.

Lorsqu'on évalue le coût total de possession sur la durée de vie typique des équipements de laboratoire (3 à 5 ans), la filtration in situ apparaît souvent comme l'option la plus économique. L'analyse doit prendre en compte plusieurs facteurs au-delà des coûts de l'équipement :

- Réduction des consommables - Moins de récipients de transfert, de pipettes et de conteneurs secondaires

- Efficacité de la main-d'œuvre - Un débit plus élevé avec moins de temps pour le personnel

- Réduction des erreurs - Moins d'expériences ratées nécessitant d'être répétées

- Atténuation de la contamination - Réduction des incidents nécessitant une décontamination et un redémarrage

Lors de l'examen annuel du budget de notre laboratoire, nous avons effectué une analyse complète des coûts en comparant nos méthodes de filtration précédentes avec l'approche in situ mise en œuvre dix-huit mois auparavant. Les résultats ont révélé qu'en dépit d'un investissement initial plus élevé, nous avons atteint le seuil de rentabilité financière au bout d'environ neuf mois, avec des économies continues par la suite.

La réduction de l'utilisation des consommables s'est avérée particulièrement significative. Notre analyse a révélé que

| Catégorie de produits consommables | Utilisation annuelle avant | Utilisation annuelle après | Réduction des coûts |

|---|---|---|---|

| Pipettes de transfert | 3 100 unités | 840 unités | $905 |

| Récipients de collecte | 720 unités | 190 unités | $1,590 |

| Unités de filtration | 650 unités | 280 unités* | $2,940 |

| Connecteurs stériles | 425 unités | 105 unités | $765 |

| Économies annuelles totales | $6,200 |

*La réduction du nombre d'unités de filtration mérite une explication. Si le système in situ utilise toujours des filtres, il les utilise plus efficacement et réduit le nombre de filtrations redondantes généralement effectuées pour garantir la stérilité après de multiples transferts.

Au-delà des considérations financières directes, les aspects liés à la durabilité environnementale méritent l'attention. Les opérations de laboratoire génèrent une quantité importante de déchets et les efforts de réduction s'inscrivent dans les objectifs institutionnels de durabilité. La diminution spectaculaire des plastiques à usage unique associée à la filtration in situ contribue de manière significative à ces objectifs.

Pour la recherche financée par des subventions, les améliorations de l'efficacité se traduisent directement par une augmentation des résultats de la recherche par dollar de financement - une mesure de plus en plus importante pour les organismes de financement qui évaluent le retour sur investissement. Cette efficacité opérationnelle peut représenter un avantage concurrentiel dans les demandes et les renouvellements de subventions.

Spécifications techniques et mesures de performance

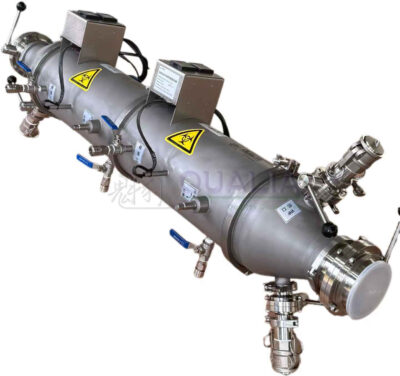

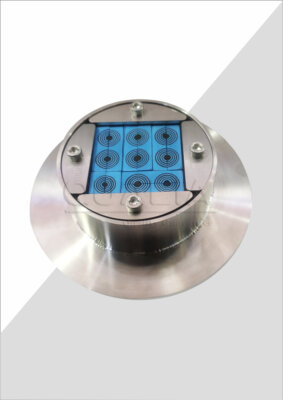

La compréhension des fondements techniques des systèmes de filtration in situ clarifie leurs avantages en termes de performance. Le système AirSeries de QUALIA illustre les innovations techniques clés à l'origine de ces avantages.

Les paramètres de filtration eux-mêmes offrent une flexibilité significative par rapport aux approches traditionnelles. Alors que la filtration conventionnelle fonctionne généralement à des différentiels de pression fixes, les systèmes in situ avancés fournissent des profils de pression contrôlés et ajustables tout au long du processus de filtration. Cette gestion adaptative de la pression s'avère particulièrement précieuse pour les échantillons sensibles ou complexes.

| Paramètres | Filtration traditionnelle | Filtration in situ AirSeries |

|---|---|---|

| Contrôle de la pression | Fixe ou ajustée manuellement | Profils programmables avec ajustement automatique |

| Débit | Diminution typique au fil du temps | Peut être maintenu de manière cohérente tout au long du processus |

| Contrôle de la température | Limitée ou nulle | Gestion intégrée de la température en option |

| Volume de traitement | Limitations typiques des lots | Extensible de quelques millilitres à plusieurs litres |

| Options de filtrage | Limité par la conception de l'appareil | Modulaire avec plusieurs types/tailles de filtres |

| Automatisation | Minime | Protocoles programmables avec enregistrement des données |

| Stérilisation | Nécessite souvent un démontage | Capacité de stérilisation en place |

La compatibilité modulaire des filtres est une caractéristique particulièrement intéressante. Plutôt que de nécessiter des consommables spécifiques, le système s'adapte à différents types de filtres et à différentes tailles de pores, ce qui permet de l'adapter à des applications spécifiques sans avoir à investir dans un équipement entièrement nouveau.

Les mesures de performance pour tous les types d'échantillons révèlent la polyvalence de la filtration in situ moderne. Nos essais avec divers matériaux biologiques ont montré des avantages constants en termes de performances :

- Échantillons visqueux (par exemple, sérum) : 40-55% traitement plus rapide

- Suspensions de particules : 25-35% amélioration des taux de récupération

- Matériaux sensibles au cisaillement : Dégradation considérablement réduite (mesurée par la fonctionnalité en aval)

- Milieu contenant des cellules : 15-20% viabilité plus élevée après filtration

La compatibilité avec les types d'échantillons difficiles constitue un avantage significatif. Les matériaux qui s'avèrent traditionnellement difficiles à filtrer - solutions visqueuses, suspensions de particules ou milieux riches en protéines - sont souvent traités plus efficacement par des approches in situ en raison des profils de pression contrôlés et des interactions de surface réduites.

Applications dans toutes les disciplines scientifiques

La polyvalence de la filtration in situ devient évidente lorsqu'on examine ses applications dans diverses disciplines scientifiques. Chaque domaine exploite différents aspects des capacités de la technologie.

Dans les applications de biologie cellulaire, les principaux avantages concernent la réduction de la contamination et la préservation de la viabilité des cellules. La filtration directe des milieux de culture, des suppléments et des tampons dans leurs récipients de travail réduit considérablement les incidents de contamination. Pour les travaux de culture cellulaire primaire, où la contamination peut détruire des échantillons irremplaçables, cette réduction des risques s'avère inestimable.

Un cas particulièrement illustratif concerne la culture d'organoïdes neuronaux, une application notoirement sensible à la contamination. Lorsque nos collaborateurs ont mis en place une filtration in situ pour la préparation des milieux de culture des organoïdes, leur taux de contamination est passé d'environ 18% de cultures à moins de 3%, ce qui représente une réduction de 83% d'expériences perdues.

Les applications microbiologiques bénéficient du traitement contrôlé de matériaux potentiellement dangereux. En minimisant les transferts de cultures microbiennes ou d'échantillons cliniques, la filtration in situ réduit à la fois les risques de contamination et les risques d'exposition du personnel de laboratoire. L'approche en système fermé s'aligne bien sur les considérations de biosécurité pour le travail sur les pathogènes.

La recherche et le développement pharmaceutiques représentent un autre domaine où la filtration in situ offre des avantages substantiels. La capacité de cette technologie à maintenir l'intégrité de l'échantillon profite particulièrement aux travaux sur les composés bioactifs, où l'oxydation, la dégradation ou l'adsorption sur les récipients de transfert peuvent compromettre les résultats. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques font état de taux de récupération améliorés pour les composés sensibles lorsqu'ils mettent en œuvre des approches in situ.

| Champ d'application | Avantages principaux | Améliorations notables |

|---|---|---|

| Biologie cellulaire | Réduction de la contamination, préservation de la viabilité | 70-80% moins de contaminations, 8-15% plus grande viabilité |

| Microbiologie | Amélioration de la biosécurité, séparation cohérente | Réduction des incidents d'exposition, isolation plus fiable |

| R&D pharmaceutique | Intégrité de l'échantillon, stabilité du composé | Meilleure récupération des molécules sensibles, résultats d'essais biologiques plus cohérents |

| Recherche clinique | Normalisation, reproductibilité | Traitement plus cohérent des échantillons, réduction des variations liées à l'opérateur |

| Bioprocédés | Évolutivité, efficacité de la production | Rationalisation de la production, meilleure intégration avec les systèmes automatisés |

| Essais environnementaux | Compatibilité avec le terrain, préservation des échantillons | Amélioration de la capacité de traitement sur site, meilleure représentation des conditions environnementales |

Les applications dans le domaine de la recherche clinique méritent une attention particulière. La normalisation du traitement des échantillons représente un défi permanent dans les études cliniques multisites. Les systèmes de filtration in situ offrent une standardisation des protocoles qui réduit les variations de préparation des échantillons d'un site à l'autre, améliorant ainsi la comparabilité des données entre les différents sites de recherche.

Pour les applications émergentes telles que la recherche sur les vésicules extracellulaires, où le traitement des échantillons a un impact considérable sur le rendement et la pureté de l'isolement, la manipulation délicate facilitée par les approches in situ montre des améliorations prometteuses des taux de récupération. Les premiers utilisateurs font état de 25-40% rendements de vésicules plus élevés avec une meilleure fonctionnalité par rapport aux méthodes de préparation traditionnelles.

Les applications futures continuent d'émerger au fur et à mesure que la technologie évolue. Les adaptations à la recherche sur le terrain permettent le traitement sur place d'échantillons environnementaux, réduisant ainsi la dégradation liée au transport et fournissant des représentations plus précises des conditions environnementales. De même, l'intégration avec des systèmes microfluidiques ouvre des possibilités d'applications automatisées à haut débit avec des exigences minimales en matière d'échantillons.

Relever les défis et les limites

Malgré les avantages substantiels de la filtration in situ, la reconnaissance de ses limites et de ses défis fournit un contexte important pour les adoptants potentiels. Aucune technologie n'offre de solutions universelles, et la compréhension de ces contraintes permet de prendre des décisions de mise en œuvre appropriées.

La courbe d'apprentissage représente un défi initial important. Le personnel de laboratoire habitué aux méthodes de filtration traditionnelles peut avoir besoin d'un certain temps pour s'adapter aux nouveaux protocoles et équipements. D'après notre expérience, cette période d'adaptation s'étend généralement sur 2 à 3 semaines avant que les opérateurs ne parviennent à une maîtrise totale. Une formation complète et des protocoles bien documentés peuvent réduire considérablement cette période d'adaptation.

L'investissement financier initial doit être soigneusement étudié, en particulier pour les laboratoires dont le budget est limité. Si les avantages économiques à long terme évoqués précédemment justifient souvent cet investissement, les coûts initiaux élevés peuvent constituer un obstacle pour certains établissements. Le financement d'équipements spécifiques ou le partage des ressources peuvent aider à résoudre ce problème.

Tous les types d'échantillons ne bénéficient pas de la même manière de la filtration in situ. Les matériaux extrêmement hétérogènes dont la taille des particules varie considérablement sont parfois traités plus efficacement par des étapes de filtration séquentielles plutôt que par des approches in situ. De même, certaines applications spécialisées avec des exigences de filtration uniques peuvent nécessiter des solutions personnalisées au-delà des systèmes in situ standard.

Les processus sensibles à la température présentent des défis supplémentaires. Bien que certains systèmes avancés intègrent des fonctions de gestion de la température, la filtration in situ de base peut exposer les échantillons aux conditions ambiantes pendant des durées plus longues que les méthodes de transfert rapide. Cette considération s'avère particulièrement pertinente pour les composés thermolabiles ou les matériaux cryoconservés.

L'encombrement physique nécessaire limite parfois la mise en œuvre dans des environnements où l'espace est limité. Les appareils de filtration traditionnels peuvent souvent être démontés et stockés entre deux utilisations, alors que les systèmes permanents in situ peuvent nécessiter un espace dédié. Les considérations relatives à la conception du laboratoire deviennent importantes lors de la planification de l'intégration du système.

Malgré ces limites, la plupart des défis ont des solutions réalisables grâce à des stratégies de planification et de mise en œuvre appropriées. La clé réside dans la définition d'attentes réalistes et la sélection d'applications appropriées, plutôt que de considérer la technologie comme un substitut universel à tous les besoins de filtration.

Perspectives d'avenir et évolution des applications

La trajectoire de la technologie de filtration in situ s'oriente vers des systèmes automatisés de plus en plus intégrés qui améliorent encore les avantages existants. Plusieurs tendances émergentes méritent d'être prises en compte lors de la planification à long terme des laboratoires.

L'intégration avec les systèmes numériques de laboratoire représente une voie particulièrement prometteuse. La dernière génération d'équipements de filtration in situ intègre de plus en plus de capacités d'enregistrement des données, ce qui permet de surveiller le processus et de documenter le contrôle de la qualité. Cette intégration numérique s'aligne sur les tendances générales de l'automatisation des laboratoires et facilite la conformité réglementaire dans les environnements BPL/BPF.

Les progrès de la technologie des membranes filtrantes élargissent sans cesse le champ d'application des approches in situ. La recherche en science des matériaux fait régulièrement émerger de nouveaux matériaux membranaires présentant des débits accrus, une liaison réduite aux protéines et une meilleure compatibilité avec les solutions difficiles. Ces progrès permettent de remédier progressivement à certaines des limitations actuelles mentionnées dans la section précédente.

Les tendances à la miniaturisation continuent de réduire à la fois l'encombrement de l'équipement et les exigences en matière de volume d'échantillons. Les systèmes les plus récents s'adaptent aussi bien au traitement à grande échelle qu'aux applications à micro-échelle, ce qui accroît leur polyvalence dans différents contextes de recherche. Cette évolutivité s'avère particulièrement précieuse pour les laboratoires qui travaillent à différentes échelles de projet.

Pour les laboratoires qui envisagent de mettre en œuvre la filtration in situ, une approche d'adoption progressive donne souvent les meilleurs résultats. Commencer par les applications où les avantages s'avèrent les plus substantiels - généralement les traitements de routine à haut volume ou les travaux particulièrement sensibles à la contamination - permet de se familiariser avant d'étendre le processus à d'autres flux de travail.

L'évolution des avantages de la filtration in situ se poursuit au fur et à mesure que les fabricants affinent leurs conceptions en fonction des réactions des utilisateurs et des nouveaux besoins de la recherche. Les laboratoires les plus performants se tiennent au courant de ces développements et réévaluent périodiquement leurs stratégies de filtration au fur et à mesure que de nouvelles capacités deviennent disponibles.

En résumé, la filtration in situ représente une avancée significative dans le traitement des échantillons de laboratoire qui va bien au-delà de la simple commodité. La reconceptualisation fondamentale du processus de filtration apporte des avantages substantiels en termes d'intégrité des échantillons, d'efficacité du flux de travail et de reproductibilité expérimentale. Bien qu'ils ne soient pas sans limites, les avantages de cette technologie en font un élément de plus en plus essentiel des laboratoires de recherche modernes dans diverses disciplines scientifiques. Comme pour toute avancée technologique, sa plus grande valeur apparaît lorsqu'elle est intégrée de manière réfléchie dans des flux de travail expérimentaux bien conçus plutôt que d'être simplement adoptée comme un outil isolé.

Questions fréquemment posées sur les avantages de la filtration in situ

Q : Quels sont les principaux avantages de la filtration in situ ?

R : Les principaux avantages de la filtration in situ sont le maintien de l'intégrité du filtre sans démontage, la réduction des risques de contamination et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Elle garantit que les filtres restent dans leur position d'origine, ce qui minimise le risque d'erreurs de manipulation manuelle et de contamination potentielle. Cette méthode permet également de rationaliser le processus d'essai, ce qui le rend plus facile à mettre en œuvre.

Q : Comment la filtration in situ améliore-t-elle l'efficacité opérationnelle ?

R : La filtration in situ améliore l'efficacité opérationnelle en permettant de tester et de valider les filtres sans les retirer de l'équipement de traitement. Cela réduit les temps d'arrêt et les coûts de main-d'œuvre associés au retrait et à la réinstallation manuels des filtres. En outre, elle garantit la continuité du processus, ce qui est crucial dans des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique.

Q : Quels types de filtres sont généralement utilisés pour la filtration in situ ?

R : En général, les filtres hydrophobes sont utilisés pour la filtration in situ. Ces filtres n'entrent pas en contact avec le produit et sont souvent utilisés pendant de longues périodes. Ils sont idéaux pour les processus nécessitant un fonctionnement continu sans changement fréquent des filtres.

Q : Quels sont les facteurs clés à prendre en compte lors des tests d'intégrité des filtres in situ ?

R : Les facteurs clés à prendre en compte lors des tests d'intégrité des filtres in situ sont la qualité de l'eau, l'état de la cartouche et la méthode de test. Pour obtenir des résultats précis, il est essentiel d'utiliser de l'eau purifiée et de s'assurer que les cartouches ne sont pas contaminées. Le dispositif d'essai doit également être étanche pour éviter les fausses défaillances.

Q : Comment la filtration in situ contribue-t-elle au maintien de la qualité des produits ?

R : La filtration in situ contribue au maintien de la qualité des produits en garantissant que les filtres fonctionnent correctement sans introduire de contaminants. Cela est particulièrement important dans les processus stériles, où le maintien de l'intégrité du filtre est essentiel pour prévenir la contamination et garantir la conformité aux normes BPF.

Ressources externes

- Pharma GxP - Ce document présente les avantages des tests automatisés in situ de l'intégrité des filtres, notamment la facilité d'utilisation et la réduction du risque de contamination. Il met l'accent sur l'utilisation d'eau de grande pureté pour les essais.

- In situ - Décrit comment des analyseurs robustes peuvent améliorer les processus de filtration en garantissant une qualité optimale de l'eau, sans toutefois s'intituler directement "In Situ Filtration Benefits" (avantages de la filtration in situ).

- Groupe de filtration Porvair - Offre un aperçu des matériaux poreux utilisés dans la filtration, en soulignant des avantages tels qu'une nettoyabilité in situ efficace et des pressions de fonctionnement élevées.

- ScienceDirect - Fournit des informations générales sur la filtration in situ, sans toutefois s'intituler spécifiquement "Avantages de la filtration in situ".

- ResearchGate - Ce document traite de la filtration in situ pour le traitement de l'eau, en mettant l'accent sur son efficacité et ses avantages potentiels pour l'amélioration de la qualité de l'eau.

- Agence pour la protection de l'environnement - Bien qu'elle ne porte pas directement sur les avantages de la filtration, elle traite des techniques de remédiation in situ qui peuvent faire appel à des processus de filtration pour la dépollution de l'environnement.

Contenu connexe :

- Filtration in situ ou ex situ : Quelle est la meilleure solution pour vous ?

- Le guide ultime des systèmes de filtration in situ

- 5 façons dont la filtration in situ améliore la sécurité des processus

- Filtration in situ dans la fabrication de produits pharmaceutiques

- Comment installer les filtres in situ : Processus en 7 étapes

- Chambres de transfert dans les isolateurs de tests de stérilité

- Traitement par lots dans des isolateurs pour tests de stérilité

- Transport d'échantillons BSL-4 : Naviguer dans les réglementations mondiales

- Comparaison des modèles cRABS : Trouvez votre système idéal