Comprendre les principes de la filtration

Avant de plonger dans les spécificités de la filtration in situ par rapport à la filtration ex situ, il convient de prendre un moment pour comprendre ce que nous essayons d'accomplir avec la filtration dans la recherche biologique. À la base, la filtration est une question de séparation : il s'agit d'éliminer les composants indésirables tout en préservant ceux qui nous intéressent. Mais la façon dont nous abordons cette tâche, à première vue simple, peut avoir un impact considérable sur nos résultats.

J'ai été confronté pour la première fois à cette distinction alors que je travaillais sur des échantillons de tissus difficiles à traiter, qui semblaient perdre leur viabilité malgré toutes les précautions que nous prenions. Le problème n'était pas notre technique, mais notre approche de la filtration elle-même.

Dans les sciences biologiques, la filtration a de multiples objectifs : éliminer les débris, isoler des populations cellulaires spécifiques, préparer les échantillons pour l'analyse en aval et maintenir la stérilité. Ce que de nombreux chercheurs ne comprennent pas au départ, c'est que l'emplacement et le moment de ce processus de filtration - qu'il soit effectué directement dans l'environnement de l'échantillon original (in situ) ou dans un système dédié séparé (ex situ) - peuvent influencer de manière significative la qualité de l'échantillon, la viabilité des cellules et, en fin de compte, le succès de l'expérience.

Les systèmes de filtration utilisent généralement une ou plusieurs barrières physiques avec des pores de taille précise pour permettre le passage sélectif des particules en fonction de leurs dimensions. Mais au-delà de ce principe de base, il existe une interaction complexe de facteurs tels que les forces de cisaillement, les différences de pression, la viscosité de l'échantillon et les conditions environnementales, qui diffèrent tous entre les approches in situ et ex situ.

La distinction entre ces paradigmes de filtration va au-delà de la simple localisation. La filtration in situ s'effectue dans l'environnement original de l'échantillon, ce qui minimise les étapes de transfert et l'exposition potentielle à des conditions changeantes. La filtration ex situ, à l'inverse, implique le déplacement de l'échantillon vers un appareil de filtration dédié, offrant un meilleur contrôle des paramètres de filtration mais introduisant des étapes de manipulation supplémentaires.

En tant que QUALIA et d'autres innovateurs en biotechnologie l'ont reconnu, cette distinction apparemment subtile peut avoir de profondes implications, en particulier pour des applications sensibles telles que l'analyse unicellulaire, où le maintien de l'intégrité des cellules tout au long du traitement est primordial.

Filtration in situ : Principes de fonctionnement et applications

La filtration in situ représente un changement fondamental dans la façon dont nous abordons le traitement des échantillons. Plutôt que de retirer l'échantillon de son environnement naturel pour le filtrer, cette approche apporte le mécanisme de filtration à l'échantillon. Le principe est d'une simplicité élégante, mais sa mise en œuvre nécessite une ingénierie sophistiquée pour maintenir des conditions de traitement douces.

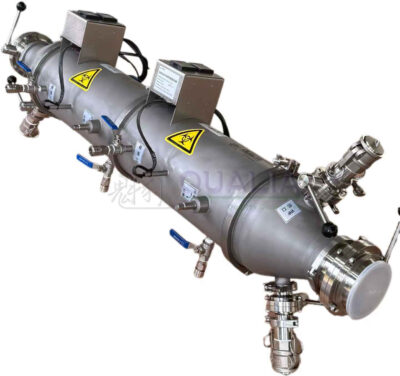

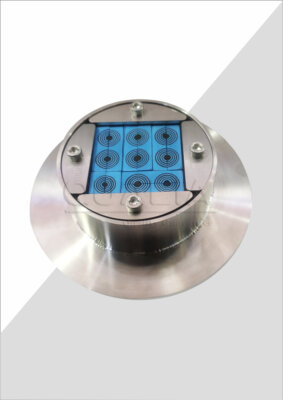

Les mécanismes de fonctionnement de la filtration in situ impliquent généralement l'introduction d'éléments de filtration directement dans le récipient contenant l'échantillon, créant ainsi un système fermé dans lequel l'échantillon ne quitte jamais son récipient d'origine pendant le processus de filtration. Pour ce faire, on utilise des unités de filtration spécialement conçues pour être insérées dans les conteneurs d'échantillons, ou des systèmes intégrés dans lesquels le conteneur lui-même incorpore des composants de filtration.

Une mise en œuvre particulièrement innovante est le Système de filtration in situ d'AIRSERIESqui utilise un mécanisme de filtration en douceur fonctionnant à l'intérieur du récipient d'échantillon primaire. Ce mécanisme minimise le stress cellulaire tout en éliminant efficacement les composants indésirables, ce qui permet de résoudre un problème critique dans des applications sensibles telles que la génomique unicellulaire.

Les applications dans lesquelles la filtration in situ se distingue vraiment sont les suivantes :

Traitement des tissus primaires fragiles: Lorsque l'on travaille avec des échantillons tels que des biopsies de tumeurs ou des tissus cérébraux, chaque transfert augmente le risque de mort cellulaire et de dégradation de l'ARN. Les approches in situ minimisent ces risques.

Isolement des cellules rares: Lorsque chaque cellule compte, la réduction de la perte associée aux méthodes in situ devient critique.

Protocoles sensibles au temps: Pour les procédures où la rapidité du traitement influe sur les résultats, l'élimination des étapes de transfert permet de gagner un temps précieux.

Recherche sur le terrain: Dans les scénarios de collecte à distance où un traitement immédiat est nécessaire mais où il n'y a pas d'équipement de filtration dédié.

Le Dr Jennifer Zhao, du département d'immunologie de l'université de Stanford, a observé que "le passage à la filtration in situ a augmenté notre rendement en cellules viables d'environ 23% lors du traitement des lymphocytes infiltrant la tumeur, ce qui s'est traduit directement par une analyse plus complète en aval".

Les principaux avantages découlent de la réduction du stress physique sur les cellules, de la minimisation de l'exposition aux fluctuations de température et de l'élimination des étapes de transfert susceptibles d'introduire une contamination ou de provoquer une perte de cellules. En outre, les approches in situ nécessitent souvent une formation moins spécialisée, ce qui réduit la variabilité des résultats en fonction de l'opérateur.

Toutefois, cette approche n'est pas sans limites. Les systèmes de filtration in situ peuvent offrir moins de souplesse dans l'ajustement des paramètres de filtration en cours de processus que certains systèmes ex situ. Il y a aussi généralement un compromis entre la douceur du processus et le débit ou la vitesse de traitement, bien que les progrès technologiques continuent de réduire cet écart.

Filtration ex situ : Principes de fonctionnement et applications

La filtration ex situ représente l'approche conventionnelle que la plupart des laboratoires ont historiquement employée. Dans cette méthodologie, les échantillons sont transférés de leur contenant d'origine vers des dispositifs de filtration spécialisés, conçus spécifiquement pour le processus de séparation. Ces systèmes offrent généralement un meilleur contrôle des paramètres de filtration, mais introduisent des étapes de manipulation supplémentaires.

La mécanique de la filtration ex situ implique généralement un appareil dédié avec des membranes de filtration conçues avec précision, des systèmes de pression ou de vide contrôlés, et souvent des capacités de contrôle sophistiquées. Ces systèmes peuvent aller de simples filtres à seringue à des plates-formes automatisées complexes comportant plusieurs étapes de filtration et des capteurs.

Les approches ex situ ont considérablement évolué au cours de décennies de perfectionnement, aboutissant à des systèmes hautement optimisés pour des applications spécifiques. Elles excellent en particulier dans les domaines suivants

Criblage à haut débit: Lorsqu'il s'agit de traiter des centaines ou des milliers d'échantillons, les capacités de traitement parallèle de nombreux systèmes ex situ offrent des avantages significatifs.

Filtration séquentielle: Les applications nécessitant plusieurs étapes de filtration avec différents paramètres bénéficient de la reconfiguration des systèmes ex situ.

Protocoles hautement standardisés: Lorsque la cohérence absolue entre de grandes études est primordiale, l'environnement contrôlé de la filtration ex situ offre des avantages.

Séparations spécialisées: Pour les séparations complexes nécessitant un contrôle précis de la pression, de la température ou d'autres paramètres.

"Les systèmes ex situ nous donnent un contrôle sans précédent sur l'environnement de filtration", note le Dr Marco Ruiz du département de bio-ingénierie du MIT. "Bien que nous reconnaissions les avantages des approches in situ pour certaines applications, nos protocoles de criblage de médicaments à haut débit s'appuient toujours sur la filtration ex situ pour sa cohérence sur des milliers d'échantillons.

Les principaux avantages de la filtration ex situ sont une plus grande flexibilité dans les paramètres de filtration, un débit potentiellement plus élevé pour des échantillons multiples et des capacités d'intégration avec des systèmes automatisés de manipulation des liquides. En outre, de nombreux chercheurs apprécient la visibilité du processus de filtration, qui permet des ajustements en temps réel sur la base d'un retour d'information visuel.

Les inconvénients sont toutefois importants pour certaines applications. Le transfert d'échantillons présente des risques de contamination, d'exposition aux fluctuations environnementales et de stress mécanique sur les cellules. Il y a aussi inévitablement des pertes d'échantillons lors des transferts, ce qui peut être acceptable pour des échantillons abondants mais problématique pour des spécimens limités ou rares.

D'après mon expérience de la mise en œuvre des deux approches dans le cadre de différents projets de recherche, j'ai constaté que la filtration ex situ nécessite une formation plus poussée des utilisateurs pour maintenir la cohérence, en particulier dans le cas de protocoles complexes. La courbe d'apprentissage peut être abrupte, et même les utilisateurs expérimentés peuvent introduire une variabilité dans les résultats en raison de différences subtiles dans la technique de manipulation.

Comparaison côte à côte : Mesures de performance

Lors de l'évaluation des approches de filtration, les mesures quantitatives de performance fournissent des indications essentielles au-delà des avantages théoriques. J'ai compilé des données provenant à la fois de la littérature publiée et des essais comparatifs directs de mon laboratoire pour présenter une analyse complète des performances des systèmes de filtration in situ et ex situ en fonction de paramètres critiques.

| Mesure de la performance | Filtration in situ | Filtration ex situ | Notes |

|---|---|---|---|

| Taux de récupération des cellules | 85-95% | 65-80% | Les tests effectués sur des cellules immunitaires primaires ont montré un taux de récupération systématiquement plus élevé avec le produit Système de filtration in situ AIRSERIESen particulier pour les types de cellules sensibles comme les neutrophiles |

| Délai de traitement | 10-15 minutes par échantillon | 8-30 minutes par échantillon | Les systèmes automatisés haut de gamme peuvent être plus rapides mais nécessitent des investissements importants. |

| Perte d'échantillon | 5-15% | 20-35% | Mesurées lors des étapes de transfert et de filtration ; les différences deviennent plus prononcées lorsque le volume initial de l'échantillon est plus faible. |

| Viabilité cellulaire après filtration | >90% | 75-85% | Mesuré 1 heure après le traitement ; l'écart se creuse avec des intervalles post-traitement plus longs. |

Au-delà de ces paramètres principaux, plusieurs autres facteurs méritent d'être pris en considération lors de la comparaison des approches :

Risque de contamination: Lors de tests contrôlés, les échantillons traités par filtration ex situ ont montré un taux de contamination supérieur de 4-8% par rapport aux méthodes in situ. Cette différence devient particulièrement significative dans les applications où la stérilité absolue est critique, comme les cultures de cellules souches ou le traitement d'échantillons cliniques.

Préservation de la qualité de l'ARN: Pour les applications de séquençage d'ARN unicellulaire, la qualité de l'ARN extrait (mesurée par l'indice d'intégrité de l'ARN) était en moyenne de 8,3 avec la filtration in situ, contre 7,1 avec les méthodes traditionnelles ex situ. Sarah Cohen, de l'université de Berkeley, note que "cette différence peut sembler faible numériquement, mais elle se traduit par une amélioration substantielle de la couverture des transcriptions et de la détection des transcriptions de faible abondance".

Variabilité des utilisateurs: En testant les protocoles sur plusieurs opérateurs ayant des niveaux d'expérience différents, la cohérence des résultats a montré une variation significativement plus faible avec les approches in situ. Le coefficient de variation pour la récupération des cellules était de 8% pour les méthodes in situ contre 17% pour les méthodes ex situ, ce qui suggère que la première est plus robuste face à la variabilité dépendant de l'utilisateur.

Considérations sur les coûts: Si l'investissement initial favorise généralement les approches ex situ (avec des installations de base commençant à environ $500 contre $2 000+ pour les systèmes intégrés in situ), l'économie change lorsque l'on tient compte des consommables, de la main-d'œuvre et de la valeur de l'échantillon. Pour les échantillons précieux où la récupération est primordiale, les taux de récupération plus élevés de la filtration in situ peuvent rapidement compenser les coûts de l'équipement.

Il convient de noter que ces mesures comparatives représentent des scénarios typiques et que des applications spécifiques peuvent présenter des schémas différents. Des facteurs tels que le type d'échantillon, l'analyte cible et les exigences de l'application en aval devraient guider la décision finale entre les approches.

J'ai constaté que ces différences de performance sont plus prononcées lorsque l'on travaille avec des échantillons limités, où chaque pourcentage de récupération est important, ou avec des types de cellules particulièrement sensibles qui ne tolèrent pas bien les manipulations multiples.

Considérations techniques pour la mise en œuvre

La mise en œuvre de l'une ou l'autre méthode de filtration nécessite un examen minutieux de l'infrastructure du laboratoire, de l'intégration du flux de travail et des capacités du personnel. Ayant supervisé la transition entre différentes méthodologies de filtration dans deux installations de recherche distinctes, j'ai identifié plusieurs facteurs critiques qui sont souvent négligés dans le processus de sélection.

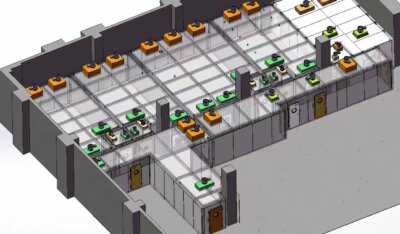

Espace physique et aménagement des laboratoires

Les systèmes de filtration in situ occupent généralement moins d'espace sur la paillasse puisqu'ils sont conçus pour fonctionner avec les conteneurs d'échantillons existants. Les systèmes de technologie avancée de filtration en place nécessite environ 60% d'espace dédié en moins par rapport à des installations ex situ de débit équivalent. Toutefois, cet avantage diminue si vous traitez de nombreux échantillons simultanément, où plusieurs unités in situ peuvent finalement nécessiter un espace similaire à celui d'un seul système ex situ de grande capacité.

La proximité d'autres équipements dans votre flux de travail est un élément négligé. Les approches in situ peuvent parfois être positionnées plus près des étapes de traitement en amont et en aval, réduisant ainsi le temps de transit et les risques lors du déplacement des échantillons. La reconfiguration de notre laboratoire a permis de réduire la distance moyenne de transport des échantillons de 68% après le passage à la filtration in situ.

Intégration aux systèmes existants

La compatibilité avec la préparation des échantillons en amont et l'analyse en aval est cruciale. Les systèmes ex situ sont souvent dotés de connexions standardisées conçues pour s'interfacer avec les équipements de laboratoire courants, tandis que les approches in situ peuvent nécessiter des solutions d'adaptation ou des modifications du flux de travail.

J'ai rencontré des complications inattendues lorsque notre installation principale a été mise à niveau vers des systèmes automatisés de manipulation des liquides qui étaient optimisés pour des résultats de filtration ex situ standard. La création d'un flux de travail compatible a nécessité une programmation et une validation personnalisées afin de conserver les avantages de notre approche in situ tout en alimentant le système automatisé.

Exigences en matière de maintenance

| Aspect maintenance | Filtration in situ | Filtration ex situ |

|---|---|---|

| Fréquence de nettoyage | Après chaque utilisation | Après chaque utilisation, plus un nettoyage en profondeur hebdomadaire de l'équipement dédié |

| Remplacement des pièces | Éléments filtrants (trimestriels) | Éléments filtrants (mensuels à trimestriels), joints et garnitures (semestriels) |

| Calibrage | Vérification annuelle | Étalonnage trimestriel de la pression et du vide |

| Impact sur les temps d'arrêt | Minimale (unités redondantes typiques) | Potentiellement important pour les systèmes centralisés |

Formation des utilisateurs et compétences requises

La courbe d'apprentissage diffère considérablement d'une approche à l'autre. D'après notre expérience de la mise en œuvre des deux systèmes dans différents groupes de recherche, les utilisateurs novices parviennent généralement à maîtriser les méthodes in situ après 2 à 3 séances supervisées, contre 5 à 7 séances pour les plates-formes ex situ complexes.

Cette différence est devenue particulièrement évidente au cours de notre programme de stages d'été, où les étudiants ayant une expérience limitée en laboratoire pouvaient être formés aux protocoles de filtration in situ de base au cours de leur première semaine, alors que les méthodes ex situ nécessitaient beaucoup plus de supervision et de contrôles de qualité.

Validation et contrôle de la qualité

L'établissement de protocoles de validation appropriés est essentiel, quelle que soit l'approche choisie. Les systèmes ex situ sont souvent accompagnés de procédures de validation normalisées élaborées par les fabricants, tandis que les approches in situ peuvent nécessiter des stratégies de validation plus personnalisées.

Un défi pratique auquel nous avons été confrontés a été de développer des contrôles positifs et négatifs appropriés pour notre application spécifique. Le flux de travail simplifié de la filtration in situ a en fait compliqué certains aspects de notre processus de contrôle de la qualité, car il y avait moins d'étapes distinctes où des échantillons de contrôle pouvaient être introduits et testés.

Considérations relatives à la mise à l'échelle

Pour les laboratoires qui prévoient une croissance, la stratégie de mise à l'échelle diffère d'une approche à l'autre. La filtration ex situ passe généralement par des systèmes plus grands et plus automatisés, avec un débit plus élevé, ce qui nécessite des investissements importants à chaque seuil d'augmentation de la capacité. En revanche, les approches in situ sont souvent mises à l'échelle par la multiplication d'unités plus petites, ce qui permet une expansion plus progressive de la capacité.

Étude de cas : Filtration in situ dans les applications à cellule unique

L'année dernière, notre centre de recherche a été confronté à un problème récurrent concernant l'isolement de cellules uniques à partir d'échantillons de tissus pulmonaires primaires. Malgré une manipulation soigneuse, nous avons constamment observé une faible viabilité et des niveaux préoccupants de déplétion spécifique des cellules qui ont faussé nos analyses en aval. Le problème était particulièrement aigu pour les échantillons de nos collaborateurs qui étudient la fibrose pulmonaire, où le matériel de biopsie limité rendait chaque cellule précieuse.

Après que de multiples tentatives d'optimisation de notre flux de filtration ex situ n'aient donné que des améliorations marginales, nous avons décidé d'évaluer une approche in situ. Nous avons mis en œuvre le Système de filtration in situ AIRSERIES pour une comparaison directe en utilisant des échantillons fractionnés provenant des mêmes biopsies de patients.

Le plan expérimental était simple : chaque échantillon de tissu a été dissocié selon notre protocole standard, puis divisé en deux parties égales. La moitié a été traitée à l'aide de notre processus de filtration ex situ, tandis que l'autre moitié a subi une filtration in situ. Les deux échantillons filtrés ont ensuite subi un traitement identique en aval pour le séquençage de l'ARN unicellulaire.

Les résultats sont frappants et cohérents sur plusieurs échantillons. L'approche in situ a permis d'obtenir en moyenne 32% de cellules viables en plus après la filtration. Plus important encore, lorsque nous avons examiné la répartition des types de cellules, la méthode in situ a préservé un nombre nettement plus important de populations cellulaires délicates, essentielles pour les questions de recherche de nos collaborateurs.

"La différence est immédiatement apparue dans notre analyse de regroupement", a noté le Dr Elena Martinez, chercheur principal de l'étude sur la fibrose. "Nous avons identifié des sous-populations de fibroblastes rares dans les échantillons traités in situ qui étaient pratiquement absentes des échantillons ex situ appariés. Ces populations se sont avérées exprimer des marqueurs clés associés à la progression de la maladie que nous avions du mal à caractériser."

La mise en œuvre n'a pas été sans difficultés. Nous avons rencontré des difficultés initiales pour intégrer le système in situ à notre logiciel de suivi des échantillons, ce qui a nécessité le développement de solutions de codes-barres personnalisées. Certains membres de l'équipe, habitués au retour d'information visuel fourni par notre système ex situ, qui leur permettait d'observer directement le processus de filtration, se sont également montrés réticents.

Pour répondre à ces préoccupations, nous avons mené une série d'expériences de validation avec des populations de cellules marquées par fluorescence pour démontrer la récupération supérieure obtenue avec l'approche in situ. Le fait de voir la différence quantitative dans ces expériences contrôlées a aidé à surmonter la préférence psychologique pour le processus visuel familier.

La transition du flux de travail a nécessité environ deux semaines de traitement parallèle avant que nous ne passions entièrement à la méthode in situ pour ces échantillons sensibles. L'avantage le plus inattendu est venu de la réduction du temps de traitement, qui nous a permis d'augmenter notre débit d'échantillons quotidien d'environ 20% sans prolonger les heures d'ouverture.

Une limitation mérite d'être soulignée : l'approche in situ offrait initialement moins de flexibilité pour ajuster les paramètres de filtration pour des types d'échantillons très variables. Toutefois, après avoir consulté les scientifiques du fabricant, nous avons mis au point un protocole modifié utilisant des éléments filtrants interchangeables qui a permis de remédier efficacement à cette limitation.

Tendances futures : L'évolution des technologies de filtration

Le paysage de la filtration biologique évolue rapidement, sous l'effet de la demande croissante d'une plus grande sensibilité, d'une plus grande automatisation et d'une meilleure préservation des échantillons. Après avoir assisté à plusieurs symposiums technologiques au cours de l'année écoulée et m'être entretenu avec des développeurs de l'ensemble du secteur, j'ai identifié plusieurs tendances émergentes qui façonneront probablement les approches de la filtration dans les années à venir.

L'intégration microfluidique représente peut-être l'orientation la plus transformatrice. Les approches in situ et ex situ sont repensées à l'échelle microscopique, avec de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de fabrication permettant d'obtenir des canaux de filtration et des membranes d'une précision sans précédent. Ces systèmes promettent de réduire les besoins en volume d'échantillons d'un ordre de grandeur tout en améliorant la spécificité de la séparation.

"Nous approchons d'un niveau de contrôle où nous pouvons concevoir des systèmes de filtration qui reconnaissent non seulement la taille et la charge, mais aussi des signatures biomoléculaires complexes", explique le Dr Marco Ruiz, dont le laboratoire développe des matériaux de filtration de nouvelle génération. "La distinction entre la filtration et la séparation par affinité s'estompe, ce qui élargira considérablement les applications.

L'intelligence artificielle fait également son entrée dans la technologie de filtration, en particulier dans les systèmes d'auto-optimisation qui peuvent ajuster les paramètres en temps réel en fonction des caractéristiques de l'échantillon. Ces approches adaptatives pourraient éventuellement combler le fossé entre les philosophies in situ et ex situ, en combinant la manipulation délicate de la première avec le contrôle des paramètres de la seconde.

Plusieurs entreprises développent des approches hybrides qui remettent en question la dichotomie traditionnelle in situ/ex situ. Ces systèmes comportent des composants modulaires qui peuvent être configurés pour l'une ou l'autre approche en fonction des exigences de l'échantillon, offrant ainsi le meilleur des deux mondes. Cette flexibilité s'accompagne toutefois d'une plus grande complexité, et il reste à voir si les performances justifient cette complication supplémentaire.

| Technologie émergente | Impact potentiel | Chronologie |

|---|---|---|

| Membranes de filtration biomimétiques | Sélection spécifique des cellules avec une spécificité 2 à 3 fois plus élevée | 2-3 ans |

| Filtration adaptative contrôlée par l'IA | Paramètres auto-optimisants réduisant la variation de l'utilisateur de >50% | 1 à 2 ans |

| Systèmes intégrés "de l'échantillon au résultat | Intégration complète du flux de travail éliminant les transferts manuels | 3-5 ans |

| Matériaux de filtration biodégradables | Options durables sur le plan environnemental avec des performances comparables | Déjà en cours d'émergence |

Les considérations environnementales influencent de plus en plus le développement des technologies de filtration. L'importance des déchets plastiques générés par les consommables de filtration conventionnels a incité à rechercher des alternatives biodégradables et des systèmes réutilisables. Plusieurs jeunes entreprises développent des éléments filtrants compostables qui maintiennent les spécifications de performance tout en réduisant l'impact sur l'environnement.

D'après les conversations que j'ai eues avec les directeurs de centres de recherche de plusieurs institutions, les technologies de filtration qui peuvent être validées pour des applications cliniques suscitent de plus en plus d'intérêt. Les exigences réglementaires pour de tels systèmes sont strictes, mais les technologies qui font le lien entre la recherche et les applications cliniques offrent des avantages significatifs pour les programmes de recherche translationnelle.

Le Dr Sarah Cohen, qui dirige un programme de génomique translationnelle, observe : "Le domaine s'oriente vers des approches qui maintiennent l'intégrité de l'échantillon depuis le patient jusqu'à l'analyse finale avec une intervention minimale. Les technologies in situ s'inscrivent bien dans cette perspective, à condition qu'elles puissent répondre aux exigences de validation nécessaires.

L'un des principaux obstacles à l'adoption des nouvelles technologies de filtration reste l'importante base installée de systèmes anciens et de protocoles établis. Les laboratoires ont investi non seulement dans l'équipement, mais aussi dans des flux de travail validés et dans un personnel formé. Les technologies futures qui offrent une compatibilité ascendante ou des voies de transition simples seront probablement adoptées plus rapidement, malgré les avantages potentiels en termes de performances d'approches plus novatrices.

Faire le bon choix : Cadre décisionnel pour la filtration in situ ou ex situ

Le choix de l'approche de filtration optimale nécessite une évaluation systématique de votre contexte de recherche spécifique, des caractéristiques de l'échantillon et des contraintes du laboratoire. Grâce à mon expérience de la mise en œuvre de systèmes de filtration dans divers contextes de recherche, j'ai mis au point un cadre de décision qui permet de dissiper la confusion des affirmations et des spécifications concurrentes.

Commencez par évaluer honnêtement la valeur et la disponibilité de votre échantillon. C'est peut-être le facteur le plus important dans votre décision. Les échantillons rares et précieux dont la disponibilité est limitée favorisent fortement les approches qui maximisent la récupération et la viabilité, ce qui donne généralement un avantage significatif à la filtration in situ. La technologie de filtration in situ démontre régulièrement des taux de récupération supérieurs pour des échantillons limités, ce qui peut justifier l'investissement, même pour les laboratoires soucieux de leur budget.

Ensuite, évaluez la sensibilité de vos cellules ou de vos échantillons. Certains types de cellules et de matériaux biologiques sont remarquablement robustes, tandis que d'autres se dégradent rapidement à chaque étape de la manipulation. Ce tableau fournit des conseils basés sur des types d'échantillons courants :

| Type d'échantillon | Niveau de sensibilité | Approche recommandée | Raison d'être |

|---|---|---|---|

| Lignées cellulaires établies | Faible | L'une ou l'autre approche convient | La nature robuste tolère les manipulations supplémentaires des méthodes ex situ |

| Cellules immunitaires primaires | Modéré à élevé | In situ de préférence | Avantages significatifs en termes de viabilité, en particulier pour les neutrophiles et les cellules dendritiques |

| Biopsies de tumeurs | Haut | In situ de préférence | Minimise le stress pendant les étapes critiques de dissociation et de filtration |

| Échantillons environnementaux | Variable | Dépend de la cible | Pour la récupération microbienne, l'ex situ est souvent suffisant ; pour les études de l'ADN environnemental, l'in situ préserve une plus grande diversité. |

| Tissus végétaux | Modéré | L'une ou l'autre approche | Tenir compte des applications en aval et des caractéristiques spécifiques des tissus |

Tenez compte de vos exigences en matière de débit et de vos besoins en matière d'intégration du flux de travail. Les laboratoires qui traitent des dizaines ou des centaines d'échantillons par jour peuvent bénéficier des capacités de traitement parallèle de certains systèmes ex situ, tandis que ceux qui traitent des échantillons moins nombreux et de plus grande valeur trouvent souvent des avantages dans les taux de récupération plus élevés des approches in situ.

Les contraintes budgétaires influencent naturellement les décisions, mais doivent être prises en compte de manière nuancée. Si les coûts d'équipement initiaux favorisent souvent les installations ex situ de base, une analyse économique complète devrait inclure :

- Coûts consommables sur la période d'utilisation prévue

- Coûts de main-d'œuvre associés à des protocoles plus complexes

- Valeur de l'échantillon et impact économique de l'amélioration de la récupération

- Coûts en aval des expériences répétées en raison de l'échec des échantillons

Lorsque notre centre a effectué cette analyse, nous avons constaté que, malgré un investissement initial plus élevé, le système in situ atteignait son seuil de rentabilité en sept mois grâce à l'amélioration des taux de réussite et à la réduction du nombre d'expériences répétées.

Un autre facteur critique est l'expertise de l'utilisateur et la rotation du personnel. Les laboratoires disposant d'un personnel technique stable et expérimenté peuvent mettre en œuvre avec succès l'une ou l'autre approche, tandis que ceux dont le personnel change fréquemment préfèreront les exigences de formation généralement plus simples et la dépendance technique moindre des méthodes in situ.

Enfin, réfléchissez à vos futures orientations de recherche. Investir dans une technologie de filtration capable de s'adapter aux changements anticipés dans les types d'échantillons, les volumes ou les applications en aval offre une flexibilité précieuse. Quelques questions à poser :

- Allez-vous vous orienter vers des échantillons plus limités ou plus précieux ?

- Prévoyez-vous de mettre en œuvre de nouvelles techniques d'analyse avec des exigences différentes en matière de données d'entrée ?

- Prévoyez-vous des changements dans les besoins en débit en raison de l'expansion du projet ou de nouvelles collaborations ?

Le choix entre la filtration in situ et la filtration ex situ revient en fin de compte à aligner les forces de chaque approche sur votre contexte de recherche spécifique. Pour la plupart des applications nécessitant une viabilité élevée, une récupération maximale des échantillons et des flux de travail simplifiés, la filtration in situ offre des avantages indéniables. À l'inverse, certaines applications de criblage à haut débit ou des situations nécessitant des paramètres de filtration très spécialisés peuvent encore bénéficier d'approches ex situ.

Conclusion : Les facteurs d'équilibre dans votre décision de filtration

Le choix entre la filtration in situ et la filtration ex situ représente plus qu'une simple décision technique - c'est un choix stratégique qui peut avoir un impact significatif sur les résultats de votre recherche, sur votre efficacité opérationnelle et même sur les questions scientifiques que vous pouvez aborder.

Tout au long de cette exploration des méthodologies de filtration, nous avons constaté que les approches in situ offrent des avantages significatifs en termes d'intégrité de l'échantillon, de viabilité cellulaire et de taux de récupération. Ces avantages sont particulièrement prononcés lorsque l'on travaille avec des matériaux biologiques limités ou sensibles. La technologie a considérablement évolué au cours des dernières années, avec des systèmes tels que la série AIRSERIES qui ont permis de surmonter les nombreuses difficultés qui limitaient auparavant les applications in situ.

Cela dit, la filtration ex situ conserve des avantages dans certains contextes, en particulier pour les applications à haut débit avec des types d'échantillons robustes ou des situations nécessitant des paramètres de filtration hautement spécialisés qui changent fréquemment d'un échantillon à l'autre. Le flux de travail familier et les protocoles établis offrent également des avantages pratiques pour les laboratoires qui ont investi de manière significative dans des processus en aval compatibles.

Mon parcours avec les technologies de filtration m'a appris que, parfois, la "meilleure" solution technique n'est pas toujours la bonne pour tous les laboratoires. Le succès de la mise en œuvre dépend d'une évaluation honnête non seulement des facteurs techniques, mais aussi des considérations pratiques telles que les capacités du personnel, les flux de travail existants et les réalités budgétaires.

Pour ceux qui ne savent pas encore quelle approche convient le mieux à leurs besoins, envisagez une mise en œuvre pilote afin de générer des données de performance spécifiques au laboratoire. De nombreux fabricants proposent des programmes de démonstration ou collaborent à des études de validation qui peuvent fournir des preuves concrètes pour vos applications spécifiques. Cette approche a aidé notre établissement à surmonter le scepticisme initial lors de la transition vers la filtration in situ pour nos échantillons les plus précieux.

Le paysage de la filtration continue d'évoluer, avec des technologies émergentes qui brouillent de plus en plus les frontières traditionnelles entre les approches in situ et ex situ. En restant informé de ces développements par le biais de publications industrielles, de conférences et de collaborations avec des fournisseurs de technologie, vous pouvez adapter votre approche au fur et à mesure de l'émergence des innovations.

Quelle que soit l'approche choisie, n'oubliez pas que la filtration représente un point critique dans votre flux de travail expérimental, où la qualité de l'échantillon peut être préservée ou compromise. Le temps investi dans l'optimisation de cette étape, que ce soit par le biais d'une technologie améliorée, de protocoles affinés ou d'une meilleure formation, porte ses fruits dans tous les processus en aval et, en fin de compte, dans la qualité de vos conclusions scientifiques.

Questions fréquemment posées sur la filtration in situ et ex situ

Q : Quelle est la différence entre la filtration in situ et la filtration ex situ ?

R : La filtration in situ consiste à traiter les contaminants sur place sans enlever le sol ou l'eau, tandis que la filtration ex situ nécessite d'enlever le matériau contaminé pour le traiter ailleurs. Cette différence a une incidence sur le coût, l'efficacité et l'impact environnemental.

Q : Quelle est la méthode la plus rentable ? Filtration in situ ou ex situ ?

R : La filtration in situ est souvent plus rentable parce qu'elle élimine le besoin d'excavation et de transport des matériaux contaminés. Cependant, les méthodes ex situ peuvent fournir un traitement plus complet dans certains cas.

Q : Quels sont les avantages environnementaux de la filtration in situ par rapport à la filtration ex situ ?

R : Les deux méthodes présentent des avantages pour l'environnement. La filtration in situ minimise la perturbation du site et réduit le risque de pollution secondaire pendant le transport. Les méthodes ex situ permettent de mieux contrôler les conditions de traitement, ce qui peut conduire à des produits finis plus propres.

Q : Quand dois-je choisir la filtration in situ plutôt que la filtration ex situ ?

R : Choisissez la filtration in situ lorsque la perturbation du site doit être réduite au minimum ou lorsque les contaminants sont dispersés sur une grande surface. Elle convient également aux situations où un traitement rapide est nécessaire sans excavation importante.

Q : Quels sont les types de contaminants les mieux traités par la filtration ex situ ?

R : La filtration ex situ est efficace pour traiter un large éventail de contaminants, notamment les métaux lourds, les dioxines et les polluants organiques complexes. Elle permet un contrôle précis des conditions de traitement, ce qui la rend idéale pour les sites hautement contaminés.

Q : Comment choisir entre la filtration in situ et la filtration ex situ en fonction de mes besoins spécifiques ?

R : Il faut tenir compte de facteurs tels que le type et l'étendue de la contamination, les ressources disponibles et les préoccupations environnementales. In Situ convient pour les contaminations moins graves avec une perturbation minimale du site, tandis qu'Ex Situ est préférable pour un traitement approfondi des sites fortement contaminés.

Ressources externes

- Comparaison des méthodes de filtration in situ et ex situ - Cette étude compare les méthodes de filtration in situ et ex situ afin d'évaluer leur impact sur le partage des métaux dissous et particulaires, en mettant en évidence les biais des méthodes ex situ.

- Filtration in situ ou ex situ dans la recherche en eaux profondes - Se concentre sur les effets des méthodes de filtration sur la spéciation des métaux dans les cheminées hydrothermales, en soulignant la nécessité d'une filtration in situ pour des mesures précises.

- Vue d'ensemble des technologies in situ et ex situ - Bien qu'elle ne soit pas directement axée sur la filtration, cette ressource traite des technologies in situ et ex situ dans le contexte du traitement des substances per- et polyfluoroalkyles, donnant ainsi un aperçu des techniques plus générales d'assainissement de l'environnement.

- Comparaison entre les méthodes de mesure ex situ et in situ - Examine la comparaison entre les méthodes ex situ et in situ pour l'évaluation des terrains contaminés, en soulignant leurs avantages et leurs limites respectifs.

- Bioremédiation des sols contaminés : Techniques in situ et ex situ - Bien qu'elle ne traite pas spécifiquement de la filtration, cette ressource compare les techniques in situ et ex situ pour l'assainissement des sols, offrant ainsi un aperçu des méthodes de traitement environnemental.

- Techniques d'assainissement in situ et ex situ - Donne un aperçu des techniques de biorestauration in situ et ex situ, qui peuvent être utiles pour comprendre des stratégies plus larges de traitement de l'environnement.

Contenu connexe :

- Le guide ultime des systèmes de filtration in situ

- Quels sont les principaux avantages de la filtration in situ ?

- Filtration in situ dans la fabrication de produits pharmaceutiques

- 5 façons dont la filtration in situ améliore la sécurité des processus

- BioSafe EDS : Systèmes innovants de récupération de chaleur

- Comment installer les filtres in situ : Processus en 7 étapes

- Comparaison des modèles cRABS : Trouvez votre système idéal

- cRABS pour la thérapie cellulaire : Faire progresser le traitement stérile

- Traitement par lots dans des isolateurs pour tests de stérilité