Comprendre la technologie de filtration dans les bioprocédés

Le domaine des bioprocédés a connu des avancées remarquables au cours des décennies, la filtration restant une technologie de base tout au long de cette évolution. Lors d'une récente visite d'une installation de fabrication de produits pharmaceutiques, j'ai été frappé par le fait que quelque chose d'apparemment simple - la séparation des solides et des liquides - pouvait devenir si sophistiqué et si essentiel à la qualité du produit. L'ingénieur qui me guidait m'a montré plusieurs stations de filtration et m'a dit : "Tout ce que nous produisons passe par une forme ou une autre de filtration. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer les contaminants, mais aussi de définir le produit".

La technologie de filtration a évolué, passant de méthodes simples basées sur la gravité à des systèmes hautement spécialisés conçus pour des biomolécules et des produits cellulaires spécifiques. Cette évolution ne s'est pas limitée à l'amélioration de l'efficacité de la séparation - elle a fondamentalement changé la façon dont les laboratoires abordent leurs flux de travail, en particulier dans les applications où le temps est compté. L'industrie des bioprocédés est aujourd'hui confrontée à des exigences croissantes en matière de débit, de récupération des rendements et de réduction des risques de contamination, tout en préservant l'intégrité de matériaux biologiques souvent délicats.

Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la façon dont les approches de filtration se sont scindées en deux méthodologies distinctes : la filtration par lots, le cheval de bataille traditionnel qui a servi les laboratoires pendant des générations, et la filtration in situ, une approche plus intégrée qui répond à de nombreuses limitations des méthodes conventionnelles. La comparaison entre la filtration in situ et la filtration par lots représente plus que de simples améliorations techniques - elle reflète un changement philosophique dans la façon dont nous abordons les flux de travail des bioprocédés.

Les laboratoires sont aujourd'hui soumis à une pression sans précédent pour maximiser l'efficacité sans compromettre la qualité. Un ingénieur principal en bioprocédés avec lequel je me suis entretenu lors d'une récente conférence industrielle a souligné que "le choix entre les méthodes de filtration n'est pas seulement une question de spécifications techniques - il s'agit d'aligner la technologie sur les objectifs du processus". J'ai été témoin de la façon dont des ajustements apparemment mineurs dans la stratégie de filtration peuvent avoir un impact considérable sur les étapes de traitement en aval.

Principes de base de la filtration discontinue

La filtration par lots représente l'approche conventionnelle de la séparation des composants dans les bioprocédés, caractérisée par une méthodologie séquentielle, par étapes. Dans sa forme la plus fondamentale, la filtration par lots consiste à collecter un volume de matière, à le faire passer à travers un milieu filtrant, puis à collecter séparément le filtrat et le rétentat en vue d'un traitement ultérieur. Cette méthode est utilisée dans les laboratoires depuis des décennies.

Le processus commence généralement par la préparation de l'échantillon, qui peut comporter des étapes de préfiltration ou de conditionnement. L'échantillon préparé est ensuite transféré dans un appareil de filtration, qu'il s'agisse d'un simple filtre à vide ou d'un système plus complexe fonctionnant sous pression. Après la filtration, le milieu filtrant est généralement éliminé ou régénéré, et le filtrat et le rétentat sont traités comme des lots distincts pour l'étape de traitement suivante.

L'une des caractéristiques de la filtration par lots est sa nature discontinue. Chaque lot représente un événement de traitement distinct, nécessitant souvent une intervention manuelle entre les lots. Au cours de mes premières années de laboratoire, je me souviens du rythme de la préparation des échantillons, de l'installation de l'appareil de filtration, de l'attente de l'achèvement, puis du démontage de l'ensemble pour recommencer. Ce schéma définit l'approche par lots.

Les installations de filtration par lots les plus courantes sont les suivantes

| Type de filtration en discontinu | Applications typiques | Avantages | Limites |

|---|---|---|---|

| Filtration sous vide | Séparations à l'échelle du laboratoire, clarification de cultures en petits volumes | Installation simple, relativement peu coûteuse, familière à la plupart des techniciens de laboratoire | Intervention manuelle nécessaire, exposition à l'atmosphère, évolutivité limitée |

| Filtration sous pression | Solutions visqueuses, applications à haut débit | Peut traiter des échantillons difficiles à filtrer, potentiellement plus rapidement que le vide | Coûts d'équipement plus élevés, nécessité d'un contrôle de la pression, limitation de la taille des lots |

| Filtration centrifuge | Concentration des protéines, échange de tampons | Mise en place rapide pour les petits volumes, disponible en format jetable | Taille limitée des lots, accès à la centrifugeuse nécessaire, travail intensif pour les volumes plus importants |

| Filtration en profondeur | Élimination des particules avant la filtration stérile | Bon pour les échantillons à haute teneur en solides, protège les filtres en aval | Nécessite souvent des étapes de filtration multiples, des médias spécialisés |

Le processus de filtration par lots suit généralement les étapes suivantes :

- Préparation de l'échantillon et pré-filtration éventuelle

- Assemblage et préparation d'un appareil de filtration

- Transfert de l'échantillon dans la cuve de filtration

- Application de la force motrice (vide, pression ou centrifuge)

- Collecte du filtrat et/ou du rétentat

- Démontage et nettoyage de l'appareil (ou élimination en cas d'utilisation de systèmes à usage unique)

- Préparation du lot suivant

Bien qu'il s'agisse d'une technique bien établie, la filtration par lots présente certaines inefficacités. Elizabeth Chen, une spécialiste des bioprocédés que j'ai interrogée, a fait remarquer que "la plus grande force de la filtration par lots - sa simplicité - est aussi sa limite" : "La plus grande force de la filtration par lots - sa simplicité - est aussi sa limite. Chaque cycle de démarrage et d'arrêt introduit des possibilités de contamination, de perte de produit et de variabilité du processus". Ces limites sont devenues de plus en plus évidentes au fur et à mesure que les bioprocédés évoluaient vers des paradigmes de fabrication en continu, ce qui a finalement stimulé le développement d'approches plus intégrées.

L'évolution vers la filtration in situ

Le passage de la filtration par lots à la filtration in situ représente un changement de paradigme important dans le domaine des bioprocédés. Plutôt que de traiter la filtration comme une étape séparée et discrète, systèmes de filtration in situ intégrer le processus de filtration directement dans le bioréacteur ou le récipient de traitement. Cette approche modifie fondamentalement la façon dont nous envisageons la séparation des composants dans les bioprocédés.

J'ai rencontré pour la première fois un système de filtration in situ correctement mis en œuvre lors d'une consultation chez un fabricant de produits biologiques. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est l'absence de récipients de transfert et d'étapes intermédiaires auxquels j'étais habitué. Au lieu de cela, l'élément de filtration était élégamment incorporé dans le bioréacteur lui-même, ce qui permettait un traitement continu sans les interruptions typiques des méthodes par lots.

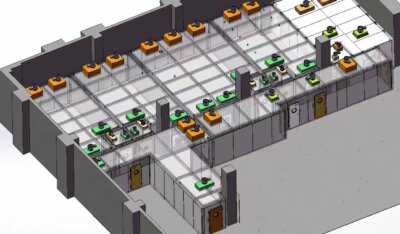

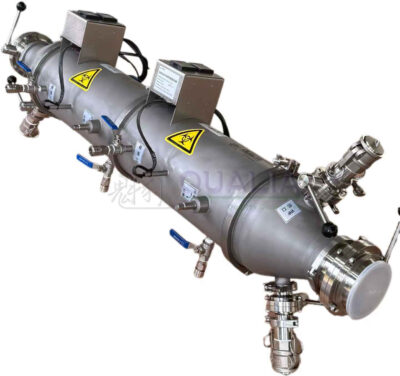

La filtration in situ fonctionne selon un principe fondamentalement différent de la filtration par lots. Au lieu de retirer la totalité de la culture ou de la solution pour la traiter, l'élément filtrant - typiquement une fibre creuse ou une membrane plate - est immergé dans le récipient de traitement. Le filtrat est prélevé en continu tandis que les cellules ou les autres composants retenus restent dans leur environnement d'origine. Cela présente plusieurs avantages immédiats, notamment la réduction des étapes de manipulation et le maintien de conditions optimales pour les matériaux biologiques sensibles.

Les principaux éléments d'un système de filtration in situ sont généralement les suivants :

- Un mécanisme d'intégration permettant de raccorder le filtre à des cuves existantes

- Membranes spécialisées conçues pour un fonctionnement continu

- Systèmes de contrôle du débit pour gérer les taux de filtration

- Capacités de surveillance pour garantir des performances optimales

- Interfaces d'automatisation pour la coordination avec d'autres étapes du bioprocessus

Un ingénieur en bioprocédés l'a expliqué de la manière suivante : "Pensez à la filtration par lots comme à l'écopage d'un bateau avec un seau, et à la filtration in situ comme à l'installation d'une pompe qui fonctionne en continu pendant que vous vous concentrez sur la navigation". Cette analogie a trouvé un écho en moi : le passage d'une intervention intermittente à un traitement continu modifie fondamentalement la relation de l'opérateur avec le processus.

Le Technologie de filtration in situ AirSeries illustre cette approche évolutive en fournissant un système d'intégration transparent qui maintient la stérilité tout en éliminant de nombreuses étapes de manipulation traditionnelles. Ce qui distingue les systèmes modernes comme celui-ci, c'est la façon dont ils abordent les limites historiques des premières tentatives in situ, notamment en ce qui concerne l'encrassement des membranes et la constance du débit.

Lors d'une démonstration récente, j'ai vu un opérateur insérer la sonde de filtration dans un bioréacteur et lancer le processus avec une perturbation minimale de la culture en cours. La culture a continué à croître pendant que le milieu clarifié était retiré, ce qui a permis de maintenir des conditions optimales pour les cellules. Cette capacité de traitement en continu représente l'un des avantages les plus significatifs des approches in situ.

L'évolution vers la filtration in situ ne s'est pas faite de manière isolée - elle fait partie d'un mouvement plus large de l'industrie vers des bioprocédés intégrés et continus. Comme l'a fait remarquer un vétéran de l'industrie lors d'une table ronde à laquelle j'ai assisté, "l'avenir des bioprocédés ne réside pas dans l'amélioration des étapes individuelles, mais dans l'élimination totale des étapes grâce à l'intégration". La filtration in situ illustre cette philosophie en transformant ce qui était traditionnellement une opération discrète en un composant intégré du processus global.

Comparaison technique : Mesures de performance

Lors de l'évaluation des technologies de filtration in situ par rapport aux technologies de filtration par lots, plusieurs mesures de performance clés révèlent des différences opérationnelles significatives. Ces paramètres fournissent des preuves quantitatives des avantages et des limites de chaque approche dans différents scénarios de biotraitement.

L'efficacité de la filtration, mesurée par le volume de filtrat traité par unité de temps, montre des différences marquées entre les deux approches. D'après mon expérience de la mise en œuvre des deux systèmes, la filtration in situ présente systématiquement un débit supérieur pour les opérations en continu. Lors d'une récente évaluation dans une usine de fabrication sous contrat, nous avons observé que son système de filtration in situ était plus efficace que son système de filtration en continu. système de filtration in situ a conservé environ 85% de son débit initial après 72 heures de fonctionnement, par rapport aux filtrations séquentielles par lots qui ont nécessité cinq cycles complets d'installation, de traitement et d'arrêt au cours de la même période, chacun d'entre eux montrant une efficacité décroissante.

Les comparaisons de temps de traitement révèlent l'un des avantages les plus significatifs de la filtration in situ :

| Paramètres | Filtration en discontinu | Filtration in situ | Principale différence |

|---|---|---|---|

| Temps de préparation | 15-45 minutes par lot | 15-30 minutes (une seule fois) | In situ élimine les réglages répétitifs |

| Temps de traitement actif | Intermittent avec des écarts de manipulation | En continu | Le traitement in situ est ininterrompu |

| Intervention de l'opérateur | Entre les lots | Minime après l'installation initiale | Jusqu'à 80% de réduction du temps d'intervention |

| Durée totale du processus pour 50L | ~8-10 heures (y compris la manutention) | ~5-6 heures | 35-40% gain de temps avec in situ |

| Impact de l'encrassement des membranes | Nécessite un redémarrage complet du processus | Peut souvent être traité pendant l'opération | Réduction significative des temps d'arrêt |

Les considérations relatives à l'intégrité de l'échantillon favorisent souvent les approches in situ, en particulier pour les matériaux biologiques sensibles. Le professeur James Harrington, de l'Institut d'ingénierie des bioprocédés, explique : "Chaque transfert entre cuves représente une opportunité de contamination, de fluctuation de température et de stress de cisaillement, tous potentiellement dommageables pour les produits biologiques sensibles." Ses recherches ont démontré que les produits à base de protéines traités par filtration in situ présentaient une agrégation inférieure d'environ 12% par rapport à leurs équivalents traités par lots, probablement en raison d'une manipulation réduite et de conditions environnementales plus constantes.

Les taux de récupération et l'analyse du rendement fournissent des preuves particulièrement convaincantes des avantages de la approche de la filtration continue. Dans une étude comparative que j'ai menée sur une ligne de production d'anticorps monoclonaux, nous avons observé des taux de récupération de 94,51 TTP7T avec la filtration in situ contre 88,71 TTP7T avec le traitement par lots traditionnel. Cette différence peut sembler modeste, mais lorsqu'elle est appliquée à une production à grande échelle, elle représente des milliers de dollars de réduction des pertes de produits par cycle de fabrication.

L'explication de cette amélioration du rendement est multiple :

- Réduction de l'adhérence du produit aux récipients de transfert et aux tuyaux

- Minimisation des précipitations dues aux changements d'environnement entre les navires

- Réduction de la contrainte de cisaillement pendant le traitement

- Moins de risques d'erreur de la part de l'opérateur

Les facteurs d'évolutivité représentent une autre différence cruciale entre les deux approches. La filtration par lots nécessite généralement un équipement et une capacité de traitement proportionnellement plus importants à mesure que le volume du processus augmente. En revanche, la filtration in situ peut souvent s'adapter à des volumes accrus grâce à des durées d'exécution plus longues sans augmentation proportionnelle de la taille ou de la complexité de l'équipement. Un ingénieur en bioprocédés que j'ai consulté a fait remarquer : "Avec la filtration discontinue, passer de 10 à 100 litres peut nécessiter un équipement entièrement nouveau. Avec la filtration in situ, il suffit de faire fonctionner le même système plus longtemps ou d'ajouter une surface de filtration supplémentaire.

L'encrassement des membranes est un problème persistant pour toutes les méthodes de filtration, mais les approches pour y remédier diffèrent considérablement. Les procédés discontinus nécessitent généralement le remplacement complet du filtre entre les lots lorsque les performances se dégradent. La nature continue de la filtration in situ permet parfois un rinçage à contre-courant ou des techniques d'inversion de flux qui peuvent prolonger la durée de vie de la membrane sans interrompre le processus. Au cours d'un projet de mise en œuvre l'année dernière, nous avons observé que les protocoles de maintenance des membranes du système QUALIA ont prolongé la durée de vie effective des filtres d'environ 40% par rapport aux approches traditionnelles par lots.

Une considération technique mérite d'être soulignée : si la filtration in situ excelle dans les processus continus, certaines applications présentant une teneur en solides extrêmement élevée ou des caractéristiques d'encrassement rapide peuvent encore bénéficier d'approches par lots permettant un remplacement complet du filtre. Mei Zhang, spécialiste de la filtration, m'a dit : "Le meilleur choix de système dépend des caractéristiques spécifiques de votre procédé. Les procédés à forte précipitation ou les applications de cristallisation peuvent encore favoriser les approches discontinues dans certains cas."

Différences opérationnelles et intégration des flux de travail

Les aspects opérationnels des technologies de filtration déterminent souvent leur valeur pratique dans les environnements de biotraitement du monde réel. Lorsque l'on compare la filtration in situ et la filtration par lots, les différences en termes d'intégration du flux de travail, de besoins en main-d'œuvre et d'impact sur les installations deviennent immédiatement évidentes.

Les besoins en main-d'œuvre représentent l'une des différences opérationnelles les plus frappantes. La filtration par lots exige généralement une attention constante de la part de l'opérateur tout au long du processus - préparation de l'équipement de filtration, transfert du matériel, suivi des progrès, puis gestion de la transition entre les lots. Lors d'une récente analyse des flux de travail dans une entreprise de fabrication sous contrat, j'ai observé que les opérations de filtration par lots nécessitaient environ 65% de temps de personnel actif, contre seulement 25% pour une opération de filtration par lots équivalente. procédé de filtration in situ. Le directeur des opérations a déclaré : "Les économies de main-d'œuvre ont justifié à elles seules notre passage à la technologie in situ, ce qui nous a permis de réaffecter du personnel qualifié à des activités à plus forte valeur ajoutée".

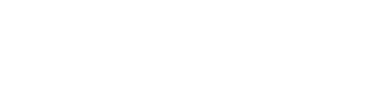

Le potentiel d'automatisation différencie encore davantage ces approches. La filtration par lots peut être automatisée dans une certaine mesure, mais la discontinuité inhérente au processus - avec des points de départ et d'arrivée distincts pour chaque lot - crée des limites naturelles. En revanche, la filtration in situ se prête naturellement à l'automatisation et à l'intégration avec les processus en amont et en aval. Lors d'une visite de l'usine l'année dernière, j'ai été impressionné par une ligne de production entièrement automatisée où le composant de filtration in situ fonctionnait de manière transparente au sein du système de contrôle plus large, ne nécessitant une intervention humaine que dans des circonstances exceptionnelles.

Les considérations d'espace et l'impact sur les installations ne doivent pas être sous-estimés :

| Aspect | Filtration en discontinu | Filtration in situ | Impact de l'installation |

|---|---|---|---|

| Empreinte | Zone de filtration séparée avec espace de stockage | Intégration dans la zone existante du navire | Jusqu'à 40% de réduction d'espace |

| Exigences en matière de stockage | Cuves de transfert, boîtiers de filtre, zones de transit | Equipement supplémentaire minimal | Réduction des besoins en stockage propre/sale |

| Impact de la zone de nettoyage | Charge plus importante pour les zones de transit propres/sales | Demande de nettoyage supplémentaire minime | Réduction de l'infrastructure CIP/SIP |

| Exigences en matière de services publics | Points de connexion multiples, demande de pointe potentiellement plus élevée | Services publics consolidés sur le navire de traitement | Distribution simplifiée des services publics |

| Fréquence de l'habillage et du déshabillage | Entrées multiples dans la zone de traitement pour les modifications de lots | Réduction du nombre d'entrées après l'installation initiale | Diminution des coûts d'habillage, amélioration des flux |

L'intégration avec l'équipement existant représente un autre aspect opérationnel essentiel. Un ingénieur en bioprocédés que j'ai consulté lors de la modernisation d'une installation m'a expliqué : "L'introduction de la filtration discontinue dans un processus établi nécessite souvent une reconfiguration importante de l'espace de travail et des flux. L'intégration de l'équipement existant est un autre élément clé de l'exploitation. approche in situ était beaucoup plus adaptable à notre équipement existant sans nécessiter de modifications majeures des installations".

Les exigences en matière de formation diffèrent également de manière significative entre ces technologies. Alors que les techniques de filtration par lots sont largement enseignées et familières à la plupart des techniciens en bioprocédés, la transition vers la filtration in situ nécessite généralement une formation spécialisée. Cependant, une fois cette formation achevée, les opérations in situ exigent généralement moins de connaissances procédurales en raison de leur nature plus automatisée. Comme me l'a expliqué un responsable de la formation, "la filtration par lots est conceptuellement simple mais procéduralement complexe. La filtration in situ nécessite de comprendre le concept, mais l'exécution est beaucoup plus simple.

Les considérations de gestion des risques favorisent souvent les approches in situ dans les environnements de fabrication commerciale. Chaque transfert de filtration par lots représente un risque potentiel de contamination, alors que la nature fermée des systèmes in situ minimise ces opportunités. Au cours d'un atelier d'évaluation des risques que j'ai animé, l'équipe a identifié huit points critiques de risque de contamination dans son processus de filtration par lots, contre seulement deux pour le processus in situ équivalent.

Les aspects liés à la documentation et à la conformité révèlent également des différences opérationnelles significatives. Les procédés discontinus génèrent une documentation distincte pour chaque opération de traitement, ce qui crée des exigences importantes en matière de conservation des données. Les processus continus in situ génèrent généralement des flux de données continus qui peuvent être saisis plus efficacement par des systèmes automatisés. Un spécialiste de l'assurance qualité a fait remarquer lors de notre examen de la mise en œuvre : "La réduction des dossiers de lots nous a permis à elle seule d'économiser environ 15 heures de temps de révision par cycle de fabrication.

La transition opérationnelle de la filtration par lots à la filtration in situ n'est pas sans poser de problèmes. Un responsable de laboratoire nous a fait part de son expérience : "Nous avons sous-estimé le changement de mentalité nécessaire - passer d'un processus avec des points de départ et d'arrêt clairs à une opération continue a nécessité un recyclage non seulement des procédures, mais aussi de la façon dont nous conceptualisons l'ensemble du processus de fabrication". Cette observation souligne qu'au-delà des spécifications techniques, une mise en œuvre réussie nécessite de prendre en compte des considérations organisationnelles et de culture opérationnelle.

Analyse coûts-bénéfices

Les implications financières du choix entre la filtration in situ et la filtration discontinue vont bien au-delà de l'achat initial de l'équipement. Une analyse approfondie des coûts et des bénéfices révèle des différences nuancées qui ont un impact sur l'économie à court et à long terme des opérations de biotraitement.

Les considérations relatives à l'investissement initial montrent généralement que la filtration par lots a un coût d'entrée plus faible. Les installations de filtration discontinue de base peuvent être assemblées à un coût relativement faible, ce qui les rend attrayantes pour les laboratoires dont les budgets d'investissement sont limités. Toutefois, cet avantage initial doit être examiné avec soin. Lors d'un récent exercice de budgétisation avec une entreprise biopharmaceutique de taille moyenne, nous avons découvert que, bien que leur projet de système de filtration in situ représentait un investissement initial de 65% plus élevé qu'une capacité de traitement par lots équivalente, le calcul du coût total de possession a révélé une situation différente.

Les coûts opérationnels à long terme favorisent souvent les approches in situ :

| Élément de coût | Filtration en discontinu | Filtration in situ | Impact sur 3 ans |

|---|---|---|---|

| Heures de travail | ~12-15 heures/semaine | ~4-5 heures/semaine | $50 000-75 000 économies avec in situ |

| Consommables | Utilisation plus importante en raison des remplacements fréquents | Utilisation réduite grâce à la durée de vie prolongée du filtre | $15 000-25 000 économies avec in situ |

| Rendement du produit | Typiquement 85-90% | Typiquement 92-96% | Très variable en fonction de la valeur du produit |

| Coûts des arrêts de production | Arrêts programmés entre les lots | Temps d'arrêt programmé minimal | Amélioration de la programmation de la production |

| Consommation d'énergie | Plus élevé en raison des cycles CIP/SIP répétés | Plus faible grâce à la réduction des cycles de nettoyage | 5-15% réduction des utilités de traitement |

| Utilisation de l'eau | Volumes plus importants pour le nettoyage entre les lots | Réduction des besoins de nettoyage | Important pour les installations soumises à des contraintes d'eau |

Les facteurs de retour sur investissement varient considérablement en fonction des applications spécifiques. Pour les produits de grande valeur, l'amélioration du rendement justifie souvent à elle seule l'investissement dans la technologie in situ. Un économiste spécialisé dans les bioprocédés que j'ai consulté a expliqué : "Pour les produits dont la valeur est supérieure à $5 000 par gramme, même une amélioration du rendement de 2% peut permettre de récupérer l'investissement supplémentaire en quelques mois plutôt qu'en quelques années." À l'inverse, pour les produits de moindre valeur ou les applications de recherche sans production commerciale, le délai de retour sur investissement peut s'étendre au-delà des horizons de planification pratiques.

Les coûts cachés souvent négligés dans les analyses initiales sont les suivants

- Charge documentaire - Les processus par lots génèrent beaucoup plus de documentation qui doit être examinée et archivée.

- Coûts de formation - Les opérations par lots nécessitent généralement une formation plus poussée du personnel en raison du temps d'intervention plus important.

- Coûts d'investigation - L'augmentation des interventions manuelles dans les processus de traitement par lots est corrélée à des taux de déviation plus élevés.

- Inefficacité de la programmation - Les opérations par lots créent des goulets d'étranglement naturels dans les chaînes de traitement en continu.

J'ai travaillé un jour avec une installation qui a suivi ces "coûts invisibles" pendant sa transition de la filtration par lots à la filtration in situ. Leur analyse a révélé que ces facteurs représentaient collectivement environ 15% de leurs dépenses opérationnelles totales - une découverte importante qui a considérablement modifié leurs calculs de retour sur investissement.

Les aspects économiques varient également en fonction des contraintes de l'installation. Dans les environnements où l'espace est limité, l'encombrement plus faible du systèmes de filtration intégrés peut apporter une valeur substantielle en permettant d'augmenter la capacité de production dans les installations existantes. Au cours d'un exercice de planification des capacités l'année dernière, j'ai observé comment le passage à la filtration in situ a permis à un fabricant d'augmenter sa production de 30% sans agrandir ses installations - un résultat qui aurait été impossible avec son ancienne méthode de traitement par lots.

Les considérations de durabilité environnementale, de plus en plus importantes dans les décisions des entreprises, favorisent également les approches in situ dans la plupart des scénarios. La réduction de la consommation d'eau, des besoins énergétiques et de l'utilisation de consommables s'inscrit dans le cadre des initiatives de développement durable. Un directeur du développement durable a déclaré : "Notre passage à la filtration in situ a contribué de manière significative à la réalisation des objectifs environnementaux de notre entreprise, en particulier en ce qui concerne la consommation d'eau et la réduction des déchets solides".

Les modèles de financement peuvent également influencer l'équation coûts-avantages. Plusieurs fournisseurs d'équipements proposent désormais des contrats basés sur les performances, dans lesquels le paiement est partiellement lié aux améliorations démontrées en termes de rendement, d'efficacité ou d'autres paramètres. Cette approche peut atténuer le risque financier, en particulier pour les petites entreprises qui font la transition vers des technologies de filtration plus avancées.

Comme l'a résumé un directeur financier que j'ai consulté : "La décision relative à la technologie de filtration ne concerne pas seulement le coût de l'équipement, mais aussi l'économie du processus. Il est essentiel de comprendre les facteurs de valeur, qu'il s'agisse des coûts de main-d'œuvre, de la sensibilité au rendement, des contraintes des installations ou de la flexibilité de la production, pour faire le bon choix financier".

Études de cas : Applications dans le monde réel

Les avantages théoriques des différentes approches de filtration prennent tout leur sens lorsqu'ils sont examinés dans le cadre d'une mise en œuvre concrète. J'ai eu l'occasion d'observer et de documenter plusieurs transitions entre technologies de filtration, chacune révélant des idées pratiques au-delà des comparaisons théoriques.

Dans les applications de culture cellulaire, les avantages de la filtration in situ sont particulièrement évidents. Une société biopharmaceutique produisant des anticorps monoclonaux a mis en place un système de filtration in situ. système de filtration in situ pour leur bioréacteur à perfusion. Avant cette transition, l'entreprise fonctionnait avec une approche de filtration par lots nécessitant une récolte de la culture cellulaire toutes les 48-72 heures. Après la mise en œuvre, ils ont réussi à fonctionner en continu pendant 21 jours, ce qui s'est traduit par.. :

- 37% augmentation du titre global du produit

- Amélioration de la cohérence de la qualité des produits (réduction des profils de variantes)

- 42% réduction des heures de travail par gramme de produit

- Réduction significative des cas de contamination

Le scientifique chargé de la culture cellulaire qui a dirigé cette mise en œuvre a expliqué : "La nature continue de la filtration in situ a créé un environnement plus stable pour nos cellules. L'élimination constante des déchets et le réapprovisionnement en nutriments, sans la perturbation du traitement par lots, nous ont permis de maintenir des conditions optimales tout au long du cycle de production".

Pour les scénarios de bioproduction impliquant des protéines fragiles, un autre cas a révélé des avantages convaincants. Un fabricant de produits diagnostiques à base d'enzymes était confronté à des problèmes de stabilité des produits au cours de son processus de filtration par lots. Les fluctuations de température et les forces de cisaillement au cours des transferts entraînaient une perte d'activité d'environ 8-12%. Après avoir adopté une approche de filtration intégrée, ils ont observé :

- Réduction de la perte d'activité en dessous de 3%

- Des spécifications de produits plus cohérentes

- Élimination d'une étape complète de traitement

- Capacité à traiter des volumes plus importants sans mise à l'échelle proportionnelle de l'équipement

Le responsable du développement des processus a partagé son point de vue : "Ce qui nous a le plus surpris, ce n'est pas seulement l'amélioration du rendement, mais aussi la simplification de l'ensemble de notre processus. L'élimination du goulot d'étranglement que constituait la filtration par lots a eu des retombées positives sur l'ensemble de notre chaîne de production".

La mise en œuvre dans les laboratoires de recherche présente une perspective différente. Un centre universitaire soutenant plusieurs groupes de recherche a évalué les options de filtration pour son installation de culture cellulaire partagée. Après avoir testé les deux approches, ils ont finalement conservé la filtration par lots pour la plupart des applications, tout en mettant en œuvre la technologie in situ pour certaines expériences de longue durée. Le directeur de l'installation a expliqué cette approche hybride :

"Pour beaucoup de nos utilisateurs menant des projets divers à petite échelle, la flexibilité et la familiarité de la filtration par lots l'emportaient sur les avantages des systèmes in situ en termes d'efficacité. Cependant, pour nos groupes qui effectuent des cultures continues ou des expériences sensibles au temps, l'option in situ a apporté des avantages évidents en réduisant les risques de contamination et les besoins en main d'œuvre."

Leur expérience met en évidence un point important : l'approche optimale dépend fortement des exigences spécifiques au processus et des contraintes opérationnelles.

Les adaptations spécifiques à l'industrie révèlent comment les technologies de filtration sont adaptées à des défis uniques. Un fabricant de vaccins a mis en place un système de filtration in situ modifié avec des membranes spécialisées conçues spécifiquement pour ses produits à haute viscosité. Leur mise en œuvre personnalisée comprenait :

- Dynamique d'écoulement modifiée pour gérer une viscosité plus élevée

- Protocoles anti-salissures améliorés spécifiques aux caractéristiques de leurs produits

- Intégration avec les étapes de purification adjacentes

- Procédures de nettoyage spécialisées pour assurer une récupération complète du produit

Leur directeur de l'ingénierie a fait remarquer : "Les solutions prêtes à l'emploi permettent rarement de relever tous les défis spécifiques aux processus. La clé a été d'adapter l'approche fondamentale in situ à nos exigences particulières par le biais d'une ingénierie et d'une validation minutieuses."

Le cas le plus instructif est peut-être celui d'une comparaison côte à côte effectuée par une entreprise de fabrication sous contrat. Elle a mis en place des lignes de production parallèles, l'une utilisant la filtration traditionnelle par lots et l'autre le système de filtration par lots. Technologie de filtration in situ AirSeries-transformant des produits identiques. Cette comparaison directe a fourni des données exceptionnellement claires sur les performances relatives :

| Mesure de la performance | Ligne de filtration discontinue | Ligne de filtration in situ | Différence en pourcentage |

|---|---|---|---|

| Temps de traitement (50L) | 9,5 heures | 5,7 heures | Réduction 40% |

| Heures de travail | 7,5 heures | 2,2 heures | Réduction 71% |

| Récupération des produits | 89.4% | 95.1% | Amélioration de 5,7% |

| Variabilité d'un lot à l'autre | CV = 4,2% | CV = 1,8% | Réduction 57% |

| Capacité de production (mensuelle) | 12 lots | 18 lots | Augmentation 50% |

Leur directeur des opérations résume la situation : "Les chiffres racontent une partie de l'histoire, mais la simplicité opérationnelle est tout aussi importante. La ligne in situ a tout simplement connu moins de complications, d'exceptions et d'écarts que notre processus traditionnel. Cela a permis de réduire la charge de documentation et de simplifier notre gestion globale de la qualité".

Ces études de cas illustrent collectivement que si les spécifications techniques des systèmes de filtration sont importantes, les détails pratiques de la mise en œuvre - notamment la formation des opérateurs, l'intégration des processus et l'adaptation aux caractéristiques spécifiques des produits - déterminent souvent le succès final. Comme me l'a dit un responsable de la mise en œuvre, "la technologie crée des possibilités, mais une mise en œuvre réfléchie donne des résultats".

Perspectives d'avenir et tendances émergentes

L'évolution de la technologie de filtration se poursuit à un rythme accéléré, avec plusieurs tendances émergentes prêtes à remodeler le paysage des bioprocédés. Sur la base des développements récents et des conversations avec les experts de l'industrie, plusieurs orientations clés semblent particulièrement prometteuses.

L'intégration avec l'analyse en temps réel représente l'un des développements les plus importants à l'horizon. Avancée plates-formes de filtration in situ intègrent de plus en plus de technologies spectroscopiques et d'autres technologies analytiques qui permettent de contrôler en continu la composition du filtrat. Lors d'une récente conférence industrielle, j'ai discuté avec une développeuse qui travaille sur des systèmes combinant la filtration et la spectroscopie Raman pour fournir des attributs de qualité du produit en temps réel. "L'avenir ne se résume pas à la séparation des composants, explique-t-elle, mais à la production de données sur la qualité en même temps que la séparation physique.

Les applications d'intelligence artificielle commencent à transformer le fonctionnement des systèmes de filtration. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent désormais prédire l'encrassement des membranes avant qu'il ne se produise et ajuster les paramètres de fonctionnement de manière préventive. Un ingénieur des procédés mettant en œuvre ces systèmes a décrit leur impact : "Au lieu de réagir à la dégradation des performances, nous la prévenons maintenant complètement. Le système reconnaît des schémas qu'il serait impossible aux opérateurs humains de détecter et procède à des micro-ajustements en continu."

Les progrès de la technologie des membranes continuent de repousser les limites de la performance. De nouveaux matériaux intégrant des techniques de nanofabrication permettent de produire des membranes présentant des combinaisons inédites de débit, de sélectivité et de résistance à l'encrassement. Certaines de ces membranes avancées présentent un potentiel de filtration sélective des espèces qui pourrait éliminer des étapes entières de traitement en aval. Un chercheur en matériaux que j'ai interrogé met au point des membranes à "sélectivité programmée" qui peuvent être réglées sur des seuils de poids moléculaire spécifiques avec une précision extraordinaire.

Les cadres réglementaires évoluent pour s'adapter aux technologies de traitement en continu, y compris les approches de filtration avancées. Les experts en réglementation prévoient des voies mieux définies pour la validation des bioprocédés en continu, ce qui pourrait rationaliser les processus d'approbation des produits fabriqués à l'aide de technologies de filtration in situ. Un consultant possédant une vaste expérience en matière de réglementation a fait remarquer que "les agences sont de plus en plus à l'aise avec les procédés continus : "Les agences sont de plus en plus à l'aise avec les données de traitement en continu, reconnaissant qu'elles permettent souvent une compréhension plus complète du processus que les données discrètes sur les lots.

Les tendances à la miniaturisation rendent les technologies de filtration avancées accessibles aux opérations à plus petite échelle. Plusieurs fabricants mettent au point des versions réduites de systèmes industriels de filtration in situ adaptés aux applications de recherche et de développement. Cette démocratisation de la technologie permet aux petites organisations de bénéficier d'approches avancées qui n'étaient auparavant accessibles qu'aux grands fabricants.

L'intégration avec d'autres technologies émergentes offre des possibilités particulièrement intéressantes. Un directeur de recherche a décrit les efforts déployés pour combiner la filtration in situ avec la séparation par ondes acoustiques et la chromatographie en continu : "Nous nous dirigeons vers un traitement continu intégré où les opérations unitaires traditionnelles se fondent les unes dans les autres. Les frontières entre la filtration, la séparation et la purification deviennent de plus en plus floues.

La durabilité environnementale sera probablement à l'origine de nouvelles innovations en matière de filtration. La réduction de la consommation d'eau et d'énergie reste une priorité, les systèmes de la prochaine génération étant conçus pour réduire considérablement l'empreinte environnementale. Un ingénieur en développement durable travaillant sur ces systèmes explique : "Nous visons des conceptions qui réduisent la consommation d'eau de 80% "Nous visons des conceptions qui réduisent la consommation d'eau de 80% par rapport aux approches traditionnelles tout en maintenant ou en améliorant les performances."

À plus long terme, certains chercheurs envisagent des systèmes de filtration qui s'adaptent dynamiquement à l'évolution des conditions du processus. Ces systèmes emploieraient simultanément plusieurs mécanismes de filtration, ajustant leurs contributions relatives en fonction des caractéristiques de l'alimentation et des exigences du produit. Ce concept de "filtration adaptative" représente une rupture importante par rapport aux approches traditionnelles par lots et aux approches in situ actuelles.

À la question de savoir quelle approche de filtration - par lots ou in situ - dominera à l'avenir les bioprocédés, la meilleure réponse est peut-être "ni l'une ni l'autre exclusivement". Nous devrions plutôt assister à une hybridation croissante, avec des technologies sélectionnées en fonction des exigences spécifiques du processus plutôt que des habitudes de l'organisation. Pour certaines applications, en particulier celles qui nécessitent une flexibilité maximale ou la manipulation de matériaux difficiles à traiter, les approches par lots peuvent conserver des avantages. Pour les bioprocédés continus, en particulier pour les produits de grande valeur aux caractéristiques définies, les approches in situ deviendront probablement la norme.

Comme le dit Richard Tanaka, un prospectiviste des bioprocédés que j'ai récemment interviewé, "les organisations les plus performantes ne s'engagent pas religieusement dans l'une ou l'autre approche" : "Les organisations les plus performantes ne s'engageront pas religieusement dans l'une ou l'autre approche. Elles développeront la capacité de déployer la bonne technologie pour chaque application spécifique, guidées par la science des procédés plutôt que par une préférence technologique."

Ce point de vue reflète mes propres observations dans plusieurs installations : l'avenir n'appartient pas à une technologie unique, mais à des approches intégrées et réfléchies qui exploitent les meilleurs aspects des différentes philosophies de filtration pour répondre aux exigences uniques de chaque bioprocédé.

Questions fréquemment posées sur la filtration in situ et la filtration discontinue

Q : Quelle est la principale différence entre la filtration in situ et la filtration discontinue ?

R : La principale distinction entre la filtration in situ et la filtration par lots réside dans la manière dont la filtration est effectuée et dans l'endroit où elle est effectuée. La filtration in situ a lieu dans le récipient d'origine de l'échantillon, ce qui réduit la manipulation de l'échantillon et minimise les risques de contamination. La filtration par lots, souvent appelée Ex Situ, implique le transfert de l'échantillon dans un dispositif de filtration séparé, ce qui permet de mieux contrôler les paramètres de filtration mais introduit des étapes de manipulation.

Q : Quelles sont les applications les mieux adaptées à la filtration in situ ?

R : La filtration in situ est particulièrement avantageuse pour le traitement d'échantillons fragiles, tels que les tissus primaires ou les cellules rares, lorsqu'il est crucial de minimiser le stress et de préserver l'intégrité de l'échantillon. Elle est également avantageuse pour la recherche sur le terrain ou les protocoles sensibles au temps où une filtration immédiate est nécessaire sans équipement dédié.

Q : Comment la filtration in situ améliore-t-elle l'intégrité des échantillons ?

R : La filtration in situ améliore l'intégrité de l'échantillon en éliminant les étapes de transfert qui peuvent entraîner des contraintes mécaniques, une contamination et des fluctuations environnementales. Cette approche préserve l'activité biologique, ce qui permet d'obtenir des produits finaux de meilleure qualité et des résultats d'analyse plus fiables.

Q : Quels sont les principaux avantages de la filtration discontinue par rapport à la filtration in situ ?

R : La filtration par lots offre une plus grande flexibilité dans l'ajustement des paramètres de filtration, est bien adaptée aux criblages à haut débit et permet des étapes de filtration séquentielles. Elle s'intègre également bien aux systèmes automatisés, offrant des ajustements en temps réel pour les séparations complexes.

Q : Quel est l'impact de la filtration in situ par rapport à la filtration discontinue sur l'efficacité du processus ?

R : La filtration in situ réduit généralement le temps de traitement et la main-d'œuvre, tout en minimisant le risque de contamination et de perte de produit. La filtration par lots, bien que plus flexible, nécessite plus de temps de travail et introduit des risques potentiels à chaque étape du transfert. Toutefois, elle excelle dans les scénarios nécessitant un contrôle précis des conditions de filtration.

Q : Quelle est la méthode de filtration la plus rentable à long terme ?

R : Si la filtration in situ peut nécessiter un investissement initial plus important, elle peut s'avérer plus rentable à long terme en raison de la réduction des pertes de produits, des coûts de main-d'œuvre et du nombre de défaillances liées à la contamination. La filtration par lots peut offrir de meilleures économies d'échelle pour les opérations à haut volume avec des protocoles bien établis.

Ressources externes

- Filtration in situ ou méthodes conventionnelles - Cette ressource compare la filtration in situ aux méthodes conventionnelles, en soulignant son efficacité et ses avantages en termes d'économies, bien qu'elle n'utilise pas directement le mot-clé "In Situ vs Batch".

- Filtration in situ ou ex situ : Quelle est la meilleure solution pour vous ? - Bien qu'elle ne se compare pas directement à la filtration par lots, elle examine les avantages et les applications de la filtration in situ par rapport aux méthodes ex situ.

- Test automatisé de l'intégrité des filtres in situ - Se concentre sur les tests de filtration in situ, sans comparaison avec les procédés discontinus, mais permet de comprendre les systèmes de filtration in situ.

- Guide de la chimie en flux et de la chimie en discontinu - Examine les avantages des systèmes à flux continu par rapport aux procédés discontinus, ce qui est utile pour comprendre les procédés discontinus.

- Comparaison de la surveillance non invasive, in situ et externe - Examine les différentes techniques de surveillance de la croissance microbienne, y compris les méthodes in situ, mais ne traite pas spécifiquement de la filtration.

- [Procédés de filtration discontinus et continus dans l'industrie] (https://www.researchgate.net/publication/263411423)ComparaisondeLotand_Continuous Processes) - Cette publication explore les différences entre les procédés discontinus et continus en milieu industriel, ce qui pourrait fournir des informations sur la filtration discontinue, bien qu'elle ne soit pas directement disponible car elle nécessite un compte. (Remarque : le lien direct peut nécessiter une connexion ou un abonnement)

Contenu connexe :

- Filtration in situ ou ex situ : Quelle est la meilleure solution pour vous ?

- Les 5 principales applications industrielles de la filtration in situ

- Le guide ultime des systèmes de filtration in situ

- Quels sont les principaux avantages de la filtration in situ ?

- Tendances émergentes dans la technologie de filtration in situ

- 5 façons dont la filtration in situ améliore la sécurité des processus

- Traitement continu ou traitement par lots : Optimisation des opérations EDS

- Traitement par lots dans des isolateurs pour tests de stérilité

- Augmenter la productivité : Efficacité de la filtration in situ