L'évolution de la filtration dans la culture cellulaire

Le paysage de la culture cellulaire a subi une transformation remarquable au cours des décennies, la technologie de filtration étant un élément essentiel, mais souvent négligé, de cette évolution. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine des bioprocédés il y a quinze ans, la filtration était principalement un processus hors ligne, à forte intensité de main-d'œuvre, qui nécessitait des manipulations et des interruptions de processus importantes. Ces approches traditionnelles, bien que fonctionnelles, créaient des goulets d'étranglement qui limitaient à la fois la productivité et la reproductibilité.

L'efficacité des filtres in situ est devenue une priorité dans le domaine des bioprocédés au début des années 2000, lorsque les chercheurs ont commencé à reconnaître que l'intégration des procédés pouvait améliorer considérablement les résultats. Plutôt que de traiter la filtration comme une étape distincte, le paradigme a évolué vers l'incorporation de la filtration directement dans l'environnement du bioréacteur. Cette approche a fondamentalement transformé notre façon de concevoir le maintien de la pureté de la culture et de l'équilibre métabolique.

La transition n'a pas été immédiate ni simple. Les premières tentatives de filtration in situ ont été confrontées à des problèmes d'encrassement des membranes et à des performances incohérentes selon les lignées cellulaires et les conditions de culture. Je me souviens avoir assisté à une conférence en 2008 où le consensus était que si la filtration in situ était prometteuse, la technologie n'avait pas encore atteint la maturité nécessaire pour répondre aux besoins de l'industrie. Cette perception a radicalement changé.

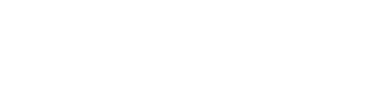

Les avancées d'aujourd'hui systèmes de filtration in situ représentent l'aboutissement d'années d'améliorations techniques et de connaissances biologiques. Ces systèmes ont dépassé le stade de la simple filtration des milieux de culture pour devenir des composants à part entière des stratégies d'intensification des processus. L'intégration de la filtration directement dans l'environnement de culture a permis des approches de traitement en continu qui étaient auparavant peu pratiques, voire impossibles.

Ce qui rend la filtration in situ moderne particulièrement précieuse, c'est sa capacité à maintenir des conditions de culture optimales sans interruption. En éliminant la nécessité de transférer les cultures dans des équipements de filtration séparés, ces systèmes réduisent les risques de contamination tout en préservant l'équilibre délicat que les cellules établissent dans leur environnement. QUALIA et d'autres innovateurs dans ce domaine ont reconnu ce besoin, en développant des systèmes qui donnent la priorité à la fois à l'efficacité et à l'intégrité de la culture.

Comprendre la technologie de filtration in situ

La filtration in situ diffère fondamentalement des méthodes traditionnelles, tant au niveau de l'application que du résultat. Cette technologie repose sur un principe simple mais puissant : au lieu de retirer la culture cellulaire de son environnement de croissance pour la filtrer, le mécanisme de filtration est intégré directement dans le système du bioréacteur. Ce changement apparemment simple a de profondes répercussions sur l'efficacité du processus et la qualité du produit.

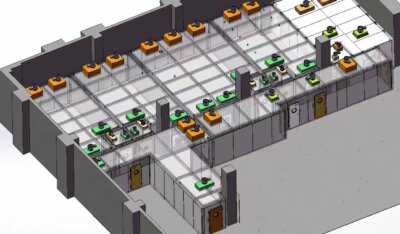

Un système de filtration in situ se compose de plusieurs éléments essentiels qui fonctionnent en harmonie :

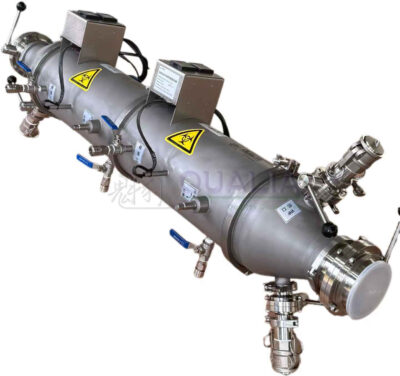

- Une membrane semi-perméable dont la taille des pores est contrôlée avec précision

- Une unité de logement qui s'intègre aux systèmes de bioréacteurs existants

- Un mécanisme de contrôle de la pression pour réguler les taux de filtration

- Systèmes de surveillance pour évaluer les performances et détecter l'encrassement

- Mécanismes de nettoyage pour maintenir l'efficacité à long terme

La technologie des membranes mérite une attention particulière. Les membranes modernes de filtration in situ doivent concilier des exigences contradictoires : elles doivent avoir une porosité suffisante pour permettre un échange rapide des fluides tout en conservant l'intégrité structurelle nécessaire pour supporter un fonctionnement continu. La science des matériaux qui sous-tend ces membranes a évolué de manière spectaculaire, avec des innovations dans la chimie des polymères et les traitements de surface permettant des performances sans précédent.

Elaine Chen, spécialiste de l'intégration des bioprocédés que j'ai consultée récemment, a fait remarquer que "l'efficacité des systèmes de filtration in situ dépend fortement du choix du matériau de la membrane. Les meilleurs systèmes intègrent désormais des membranes adaptatives qui réagissent différemment dans des conditions de pression variables, ce qui permet d'autoréguler les taux de filtration". Cette qualité adaptative représente une avancée significative par rapport aux conceptions antérieures, plus statiques.

La dynamique des fluides à l'intérieur de ces systèmes crée une autre couche de complexité. Contrairement à la filtration par lots où les différentiels de pression restent relativement constants, les systèmes in situ doivent s'adapter aux caractéristiques changeantes de la viscosité et des particules des cultures en croissance active. Les ingénieurs ont relevé ce défi grâce à des mécanismes sophistiqués de détection et de contrôle de la pression qui s'ajustent en temps réel pour maintenir une efficacité optimale du filtre.

J'ai constaté que la méthode la plus efficace systèmes de filtration in situ pour la culture continue intègrent des voies de filtration redondantes. Cette philosophie de conception garantit que même si l'efficacité d'une voie de filtration est réduite, les performances globales du système restent dans des paramètres acceptables. Cette approche, bien que plus complexe à concevoir, offre la fiabilité nécessaire pour des cycles de culture prolongés où l'intervention manuelle doit être réduite au minimum.

Lors d'un récent projet de rénovation de laboratoire, nous avons évalué plusieurs systèmes de filtration et découvert une grande variabilité dans la façon dont les différents fabricants abordent l'équilibre entre la capacité de filtration et l'encombrement du système. Certains systèmes privilégiaient un débit élevé au détriment de la taille, tandis que d'autres offraient des solutions plus compactes avec une capacité quelque peu réduite. L'essentiel, selon nous, était d'adapter les spécifications du système à nos besoins spécifiques en matière de flux de travail plutôt que de se concentrer exclusivement sur les mesures brutes de filtration.

Facteurs critiques affectant l'efficacité des filtres in situ

L'efficacité des systèmes de filtration in situ n'existe pas de manière isolée : elle est déterminée par une interaction complexe de facteurs physiques, chimiques et biologiques. Il est essentiel de comprendre cette dynamique pour optimiser les performances dans différentes applications et conditions de culture.

Matériau du filtre et considérations relatives à la conception

La composition des membranes est peut-être le facteur le plus déterminant de l'efficacité des filtres in situ. Les matériaux traditionnels comme la cellulose régénérée et le polyéthersulfone (PES) continuent de dominer certaines applications, mais des matériaux plus récents comme le polyfluorure de vinylidène modifié (PVDF) et les composites céramiques offrent des avantages dans des contextes spécifiques.

Au cours d'une évaluation de différents matériaux filtrants pour une culture de perfusion de cellules CHO, j'ai observé des différences de performance frappantes :

| Matériau du filtre | Liaison avec les protéines | Rétention du débit | Résistance à l'encrassement | Meilleure application |

|---|---|---|---|---|

| PSE | Faible-Moyen | Élevée au départ, elle diminue au fil du temps | Modéré | Culture générale de cellules de mammifères avec des temps d'exécution modérés |

| PVDF modifié | Très faible | Constante tout au long de l'exécution | Haut | Culture sous perfusion prolongée avec des produits à haute teneur en protéines |

| Composite céramique | Négligeable | Excellente stabilité à long terme | Très élevé | Conditions difficiles, produits de grande valeur nécessitant de longues séries |

| Cellulose régénérée | Moyen | Modérée, plus variable | Faible-modéré | Applications sensibles aux coûts avec des durées d'exécution plus courtes |

Michael Reitermann, dont j'ai suivi de près les travaux sur la technologie des membranes, estime que "l'avenir de l'efficacité des filtres in situ ne réside pas dans des solutions à matériau unique, mais dans des conceptions à gradient ou composites qui offrent différentes propriétés fonctionnelles à travers la structure du filtre". Son laboratoire a démontré que de telles conceptions hybrides peuvent prolonger la durée de vie opérationnelle jusqu'à 40% par rapport aux membranes uniformes.

Paramètres opérationnels et leur impact

Le débit représente une variable opérationnelle critique qui a des implications directes sur la performance des filtres. Si des débits plus élevés peuvent sembler souhaitables pour augmenter le débit, ils conduisent souvent à une accélération de l'encrassement et à une réduction de l'efficacité au fil du temps. La relation n'est pas linéaire - doubler le débit fait généralement plus que doubler le taux de déclin de l'efficacité.

Lors de la mise en œuvre d'une culture de perfusion à haute densité à l'aide de l'appareil Système de filtration in situ AirSeriesNous avons découvert que les modèles de débit pulsatile étaient nettement plus performants que le débit continu au même taux moyen. Cette découverte contre-intuitive montre que la nature dynamique des processus de filtration exige de penser au-delà des mesures simplistes.

La pression différentielle à travers la membrane filtrante représente un autre paramètre crucial. Une pression trop faible entraîne des taux de filtration insuffisants, tandis qu'une pression excessive peut provoquer une compression de la membrane, une déformation, voire une percée des cellules ou des particules qui devraient être retenues. Les systèmes modernes intègrent des mécanismes de régulation de la pression, mais les points de consigne optimaux varient considérablement en fonction :

- Type de cellule et concentration

- Viscosité du milieu

- Rétention souhaitée de certains composants

- Propriétés mécaniques de la membrane

- Attentes en matière de durée de la culture

Les fluctuations de température, souvent négligées dans les discussions sur la filtration, peuvent avoir un impact considérable sur l'efficacité des filtres in situ. Même des variations mineures de température affectent la viscosité du fluide, la conformation des protéines et les taux métaboliques des cellules, autant de facteurs qui influencent la dynamique de la filtration. Dans les applications sensibles à la température, nous avons mis en place des boucles de conditionnement qui garantissent que le fluide atteint la température optimale avant d'entrer en contact avec les membranes de filtration.

Mesure et optimisation de l'efficacité des filtres in situ

La quantification des performances de filtration nécessite une approche multidimensionnelle qui va au-delà des mesures simplistes telles que le débit. Une évaluation efficace intègre à la fois des indicateurs de performance immédiats et des mesures prédictives qui anticipent les changements d'efficacité dans le temps.

Mesures de performance et approches de mesure

L'évaluation la plus complète de l'efficacité des filtres in situ combine plusieurs mesures complémentaires :

Cohérence du débit volumétrique - Le suivi des taux de filtration au fil du temps révèle des schémas d'encrassement spécifiques à des conditions de culture particulières.

Efficacité de la rétention - Mesure de la transmission de la molécule cible par rapport à la rétention des composants indésirables

Analyse du profil de pression - Surveillance des variations de pression à travers le filtre pour détecter les signes précoces d'encrassement

Mesure de la turbidité - Quantification de la clarté du filtrat comme indicateur de l'intégrité du filtre

Analyse de la composition biochimique - Évaluation de la maintenance des composants critiques du média tout au long du processus de filtration

Lors de cultures sous perfusion prolongée, nous avons constaté que l'établissement de mesures de performance de base au cours des premières 48 heures fournit des points de référence cruciaux pour le dépannage ultérieur. Les écarts par rapport à ces mesures de référence signalent souvent des problèmes en cours de développement avant qu'ils ne deviennent des défaillances critiques.

Une approche particulièrement intéressante consiste à surveiller en temps réel les performances du filtre à l'aide de capteurs spécialisés qui peuvent être intégrés directement dans le circuit de filtration. Ces systèmes peuvent détecter des changements subtils dans les caractéristiques du flux qui ne seraient pas apparents à partir des seules mesures finales. Les données qu'ils fournissent permettent une intervention proactive plutôt qu'un dépannage réactif après que l'efficacité a déjà diminué de manière significative.

Stratégies d'optimisation pour différentes applications

L'optimisation de l'efficacité des filtres in situ nécessite des approches adaptées aux différentes applications de culture cellulaire. Au cours d'un récent projet de développement d'un procédé de perfusion pour une protéine difficile à exprimer, nous avons découvert que les protocoles d'optimisation standard étaient insuffisants. Au lieu de cela, nous avons développé une approche multifactorielle qui prend en compte :

| Type d'application | Paramètres critiques | Approche d'optimisation | Indicateurs d'efficacité |

|---|---|---|---|

| Culture CHO à haute densité | Concentration cellulaire, Accumulation de protéines | Cycles alternés de haut et de bas débit, additifs antisalissures | Apport constant de nutriments, viabilité cellulaire stable |

| Lignées cellulaires sensibles au cisaillement | Uniformité des pores de la membrane, schéma d'écoulement | Plus grande surface de membrane, fonctionnement à basse pression | Maintien de la morphologie cellulaire, réduction des débris cellulaires |

| Cultures sur microporteurs | Exclusion des particules, dynamique des fluides | Préfiltres spécialisés, schémas d'écoulement tangentiels | Filtrat clair, intégrité stable des microporteurs |

| Production virale continue | Rétention de virus ou échange de petites molécules | Sélection spécifique de la taille des pores, étapes de filtration multiples | Maintien du titre viral, équilibre des composants des médias |

Les plus innovants des approches de filtration à haute efficacité intègrent désormais des systèmes de contrôle adaptatifs qui modifient les paramètres de filtration en fonction des conditions de culture. Ces systèmes peuvent détecter des signes précoces d'encrassement et mettre en œuvre automatiquement des contre-mesures telles qu'un lavage à contre-courant périodique, des ajustements de débit ou même le passage d'un circuit de filtration redondant à un autre.

Une chose que j'ai observée à plusieurs reprises dans l'optimisation des processus de filtration est que le moment de l'ajustement des paramètres est souvent aussi important que les ajustements eux-mêmes. La mise en œuvre de changements de débit graduels sur plusieurs heures permet généralement de maintenir l'efficacité du filtre mieux que les transitions brusques, même lorsque les paramètres finaux sont identiques. Cette dimension temporelle de l'optimisation est souvent négligée dans les protocoles standard.

Applications dans le monde réel : Études de cas dans le domaine des bioprocédés

Le véritable test de l'efficacité des filtres in situ se trouve dans diverses applications du monde réel, où les performances théoriques rencontrent des contraintes pratiques. Plusieurs études de cas illustrent à la fois le potentiel et les défis de la mise en œuvre de ces systèmes dans différents contextes de biotraitement.

Fabrication en continu d'anticorps monoclonaux

Une entreprise biopharmaceutique de taille moyenne mettant en œuvre une plateforme de fabrication continue d'anticorps monoclonaux a été confrontée à des problèmes persistants d'efficacité de filtration dans ses bioréacteurs à perfusion. Les approches traditionnelles entraînaient l'encrassement fréquent des filtres, ce qui nécessitait des interruptions de processus qui compromettaient le paradigme de la fabrication en continu.

Après avoir mis en place un système avancé de filtration in situ, ils ont rapporté :

- Réduction des interruptions liées à la filtration par 87%

- Prolongation de la durée de culture de 14 jours à plus de 30 jours

- Amélioration de la qualité du produit grâce à des conditions de culture stables

- 35% augmentation de la productivité volumétrique globale

La clé de leur succès n'était pas simplement d'installer de nouveaux équipements, mais de développer une approche globale de la gestion des filtres. Cette approche comprenait des programmes de maintenance prédictive basés sur des données de surveillance en temps réel et des optimisations des paramètres de fonctionnement des filtres en fonction de la culture.

Lors d'une visite des installations, l'ingénieur en chef chargé des procédés a fait part d'un commentaire qui m'a marqué : "Nous avons cessé de considérer la filtration comme un composant et avons commencé à la considérer comme un processus intégré à tous les autres aspects de la culture." Ce changement philosophique a guidé leur stratégie de mise en œuvre et a finalement contribué à leur succès.

Applications de recherche à petite échelle

Les avantages d'une filtration in situ efficace ne se limitent pas aux opérations à l'échelle industrielle. Un laboratoire de recherche universitaire travaillant avec des lignées cellulaires rares dérivées de patients avait besoin de maximiser les rendements de culture à partir d'un matériel de départ minimal tout en maintenant des exigences de qualité rigoureuses.

Ils ont adopté un modèle réduit de une approche de filtration in situ spécialement conçue pour les bioréacteurs à l'échelle de la recherche. La mise en œuvre a apporté plusieurs avantages décisifs :

- Préservation des échantillons de cellules rares grâce à une manipulation réduite

- Des conditions de culture plus cohérentes conduisant à des résultats expérimentaux plus reproductibles

- Capacité à maintenir des cultures pendant des périodes d'observation prolongées

- Risque de contamination réduit par rapport aux approches traditionnelles

Sarah Kapoor, qui a dirigé la mise en œuvre, a fait remarquer lors d'une présentation à la conférence que "les gains d'efficacité ne concernaient pas seulement les mesures techniques - ils ont transformé la façon dont nous concevions les expériences, permettant des études à plus long terme avec moins de répétitions techniques en raison de l'amélioration de la cohérence".

Intensification de la production de vaccins

Une application particulièrement convaincante est apparue lors de la récente réponse à la pandémie, lorsqu'un fabricant de vaccins a eu besoin d'intensifier rapidement son processus de production. Il s'est tourné vers la filtration in situ avancée comme élément clé de sa stratégie d'intensification.

En mettant en œuvre une approche de filtration en plusieurs étapes avec des paramètres soigneusement optimisés pour leur processus spécifique de production de vecteurs viraux, ils sont parvenus à.. :

- Densité cellulaire multipliée par 3,2 sans compromettre la productivité spécifique des cellules

- Une qualité de produit constante malgré une intensité de culture plus élevée

- Réduction significative de la consommation de médias par dose produite

- Capacité à respecter des délais de production accélérés sans agrandissement des installations

Ce qui m'a le plus frappé dans ce cas, c'est que l'adaptation du système de filtration s'est faite en même temps que le développement du processus, plutôt que comme une étape d'optimisation ultérieure. Cette approche intégrée leur a permis de concevoir d'autres aspects du processus en fonction des capacités du système de filtration, maximisant ainsi l'efficacité globale du processus plutôt que l'efficacité de la filtration isolée.

Surmonter les défis de la filtration in situ

Malgré les avantages significatifs offerts par la filtration in situ, plusieurs défis persistants peuvent limiter l'efficacité s'ils ne sont pas correctement traités. Il est essentiel de comprendre et de gérer ces problèmes de manière proactive pour maintenir des performances optimales.

Encrassement des filtres : Le défi persistant

L'encrassement des filtres - l'accumulation de cellules, de débris cellulaires, de protéines et d'autres matériaux sur les surfaces des filtres - reste le problème le plus courant qui affecte l'efficacité des filtres in situ. Ce processus progressif réduit les débits, altère la sélectivité et peut finalement nécessiter le remplacement du filtre s'il n'est pas correctement géré.

Les différents mécanismes d'encrassement nécessitent des contre-mesures spécifiques :

Dépôt de cellules - Particulièrement problématique dans les cultures à haute densité, le dépôt de cellules peut former une couche qui réduit considérablement les taux de filtration. La mise en œuvre de schémas de flux tangentiels intermittents peut aider à déloger les cellules avant qu'elles n'adhèrent fermement.

Adsorption des protéines - Les protéines s'adsorbent naturellement sur la plupart des matériaux filtrants, modifiant les propriétés de surface et potentiellement la sélectivité. Les matériaux filtrants modernes dont les caractéristiques de liaison aux protéines sont réduites peuvent atténuer ce problème, mais aucun matériau n'est totalement résistant.

Cristallisation des composants du milieu - Les gradients de concentration locaux à proximité des surfaces filtrantes peuvent entraîner la précipitation de composants normalement solubles. Le maintien d'un équilibre ionique approprié et le contrôle de la température permettent d'éviter ce phénomène.

Au cours d'une session de dépannage avec un client qui connaissait une baisse rapide de son efficacité, nous avons découvert un mécanisme d'encrassement inattendu : son supplément de média exclusif formait des structures microscopiques semblables à des gels dans les conditions de débit spécifiques de son système de filtration. Cette découverte nous a amenés à modifier à la fois la formulation du supplément et les paramètres de filtration, résolvant ainsi ce qui avait été un mystère persistant.

Stratégies pour une meilleure performance de filtration

Le maintien de l'efficacité des filtres in situ sur des durées de culture prolongées nécessite une approche à multiples facettes :

Protocoles de rétro lavage programmé - Une inversion brève et contrôlée du flux peut déloger les matériaux accumulés avant qu'ils ne soient fermement fixés.

Additifs pour milieux antisalissures - Certains composés peuvent réduire l'adsorption des protéines et l'adhésion des cellules sans affecter les performances de la culture.

Voies de filtration parallèles avec utilisation alternée - Permettre des "périodes de repos" pour les filtres individuels tout en maintenant un fonctionnement continu

Préfiltration progressive - L'utilisation d'une filtration par étapes avec des pores de plus grande taille en amont peut protéger l'étape de filtration finale.

| Défi | Méthode de détection | Approche préventive | Action corrective |

|---|---|---|---|

| Encrassement par les protéines | Différence de pression ascendante, transmission de composants spécifiques réduite | Matériaux filtrants à faible liant, additifs antisalissures | Cycle de nettoyage enzymatique, remplacement du filtre |

| Adhésion cellulaire | Inspection visuelle (pour les systèmes transparents), modifications de l'écoulement | Dynamique d'écoulement optimisée, Modifications de surface | Taux de cisaillement accru cycles temporaires, vibrations mécaniques (pour les systèmes compatibles) |

| Précipitation des médias | Cristaux visibles, écoulement irrégulier | Contrôle de la température, reformulation des médias | Cycle de dissolution avec tampon modifié, remplacement si sévère |

| Formation de biofilms | Risque de contamination accru, profil de pression particulier | Stratégies antimicrobiennes, cycles de nettoyage réguliers | Stérilisation du système, remplacement des composants |

J'ai constaté que l'approche la plus efficace pour maintenir l'efficacité des filtres in situ combine une surveillance prédictive avec des seuils d'intervention prédéterminés. En établissant des paramètres clairs pour déterminer quand mettre en œuvre les différentes procédures de maintenance, les processus peuvent se poursuivre sans interruptions inutiles tout en évitant une défaillance catastrophique du filtre.

Lors de la mise en œuvre d'une nouvelle système de filtration in situ à haute efficacité Pour un client dont les conditions de culture sont particulièrement difficiles, nous avons mis au point un protocole de maintenance personnalisé qui comprend un rétrobalayage automatique déclenché non pas en fonction du temps, mais par des mesures spécifiques de la pression différentielle. Cette approche adaptative a permis de prolonger la durée de vie du filtre d'environ 65% par rapport au programme de maintenance précédent basé sur le temps.

Innovations futures en matière de technologie de filtration

Le paysage de la filtration in situ évolue rapidement, avec plusieurs technologies émergentes prêtes à redéfinir nos attentes en matière d'efficacité et de fonctionnalité des filtres. Ces innovations permettent de relever des défis de longue date tout en ouvrant de nouvelles possibilités d'intensification des bioprocédés.

Matériaux intelligents et membranes adaptatives

L'évolution la plus prometteuse de la technologie de filtration concerne peut-être les membranes qui peuvent réagir activement à leur environnement. Contrairement aux filtres statiques traditionnels, ces matériaux avancés peuvent modifier leurs propriétés en fonction des conditions :

- Polymères thermoréactifs dont la porosité change en fonction des variations de température

- Matériaux sensibles au pH qui modifient les charges de surface pour contrôler les interactions avec les protéines

- Des nanomatériaux alignés magnétiquement qui peuvent ajuster les caractéristiques de filtration en temps réel

Lors d'une récente conférence, je me suis entretenu avec Jennifer Ramirez, qui dirige des recherches sur les matériaux de filtration stimuli-réactifs. "Nous obtenons des résultats prometteurs avec des membranes composites capables de passer d'un mode de filtration à l'autre sans remplacement physique", explique-t-elle. "Imaginez un filtre unique qui pourrait passer de la clarification au fractionnement des protéines en modifiant simplement un stimulus externe.

Ces matériaux intelligents promettent de surmonter la limite fondamentale des filtres traditionnels : le compromis entre spécificité et débit. En ajustant dynamiquement leurs propriétés, un système de filtration unique pourrait être optimisé pour répondre à différentes exigences à différents stades du processus.

Intégration avec les systèmes avancés de surveillance et de contrôle

La prochaine génération de systèmes de filtration in situ intégrera probablement des capteurs avancés qui fourniront des informations sans précédent sur les performances du filtre et sa capacité restante. Ces systèmes vont au-delà des simples mesures de pression et de débit pour inclure :

- Analyse spectroscopique en temps réel de la surface des filtres pour détecter les motifs d'encrassement

- Capteurs de viabilité intégrés pour surveiller la santé des cellules à proximité des limites de filtration

- Systèmes d'intelligence artificielle permettant de prédire le calendrier optimal de la maintenance

- Éléments de reconnaissance moléculaire qui détectent des contaminants ou des produits spécifiques

J'ai récemment visité une installation pilote qui teste un système de surveillance intégré pour ses bioréacteurs à perfusion. Leur approche combinait plusieurs types de capteurs avec des algorithmes d'apprentissage automatique formés sur la base des données historiques des cycles précédents. Le système pouvait prédire l'encrassement des filtres jusqu'à 36 heures avant que les mesures traditionnelles ne détectent les problèmes, ce qui permettait des interventions préventives qui maintenaient une efficacité constante des filtres.

Durabilité et considérations économiques

Au-delà des performances techniques, l'avenir de la technologie de filtration sera façonné par l'importance croissante accordée à la durabilité et à l'efficacité économique. Plusieurs approches prometteuses sont en train d'émerger :

- Matériaux filtrants biodégradables réduisant l'impact sur l'environnement

- Systèmes régénérables qui minimisent les besoins de remplacement

- Conceptions écoénergétiques réduisant l'empreinte carbone des bioprocédés

- Des systèmes plus compacts qui minimisent l'encombrement des installations

Les implications économiques de ces progrès sont considérables. Un fabricant de produits pharmaceutiques que j'ai consulté a récemment estimé que la mise en œuvre de la prochaine génération de technologie de filtration in situ pourraient réduire leurs coûts de production de 15% grâce à une combinaison d'augmentation de la productivité, de réduction des besoins en main-d'œuvre et de diminution de la consommation de matériaux.

Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la convergence de ces différents courants d'innovation. La combinaison de matériaux intelligents, d'une surveillance avancée et de principes de conception durable permet de créer des systèmes de filtration qui non seulement sont plus performants sur le plan technique, mais qui s'alignent également sur les objectifs plus larges de l'industrie en matière de rentabilité et de responsabilité environnementale.

Guide de mise en œuvre : Maximiser l'efficacité des filtres in situ dans votre laboratoire

La mise en œuvre réussie de la filtration in situ nécessite une planification et une exécution minutieuses. Voici un guide pratique pour vous aider à atteindre une efficacité optimale dans votre application spécifique.

Sélection et configuration du système

Le choix du bon système de filtration constitue le premier point de décision, et peut-être le plus critique. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur les spécifications du fabricant, il convient de tenir compte de ces facteurs pratiques :

- Compatibilité avec les équipements existants - S'assurer que l'intégration des systèmes physiques et de contrôle est simple

- Exigences en matière d'évolutivité - Déterminez si votre processus devra être étendu à l'avenir.

- Accessibilité de la maintenance - Évaluer la facilité avec laquelle les composants peuvent être inspectés et remplacés

- Flexibilité pour différentes applications - Évaluer l'adaptabilité à diverses lignées cellulaires et formulations de milieux

Lors de l'installation, il convient de prêter une attention particulière à toute zone morte potentielle dans le circuit d'écoulement qui pourrait accumuler des cellules ou des débris. J'ai vu de nombreux cas où des ajustements mineurs des angles des tubes ou des points de connexion ont considérablement amélioré les performances à long terme en éliminant ces zones problématiques.

Optimisation pour des applications spécifiques

Différentes applications nécessitent des approches adaptées pour maximiser l'efficacité des filtres in situ :

- Pour les cultures à haute densité cellulaire :

- Envisager d'utiliser des surfaces filtrantes plus grandes que celles calculées initialement

- Mettre en place des cycles de rétro-rinçage plus fréquents mais plus doux

- Surveiller attentivement la morphologie des cellules comme indicateur précoce du stress du filtre

- Pour les lignées cellulaires sensibles au cisaillement :

- Privilégier les conditions d'écoulement laminaire, même au détriment d'un certain débit

- Envisager des systèmes de fibres creuses plutôt que des configurations de feuilles plates

- Mettre en œuvre des changements de débit progressifs plutôt que soudains

- Pour les applications à forte teneur en protéines :

- Sélectionner des matériaux filtrants spécialisés à faible liant

- Envisager un prétraitement des milieux pour éliminer les composants susceptibles de précipiter.

- Mettre en place des cycles de filtration plus fréquents mais plus courts

Formation et procédures opérationnelles normalisées

L'élément humain reste crucial, même avec les systèmes les plus avancés. Une formation efficace doit porter sur les points suivants

- Principes fondamentaux de la filtration, pas seulement les procédures opérationnelles

- Reconnaissance des signes d'alerte précoce pour les problèmes courants

- Cadres de décision pour déterminer quand intervenir et quand laisser les processus se poursuivre

- Méthodes de dépannage spécifiques à votre système et à votre application

Lors de l'élaboration des procédures opérationnelles standard pour nos systèmes de filtration in situNous avons constaté que le fait d'inclure le "pourquoi" de chaque instruction améliorait de manière significative la conformité et la capacité de dépannage. Les opérateurs qui comprennent les principes sous-jacents prennent de meilleures décisions en temps réel lorsqu'ils sont confrontés à des situations inattendues.

Meilleures pratiques de maintenance

La maintenance proactive est toujours plus performante que les approches réactives lorsqu'il s'agit de maintenir l'efficacité des filtres. Envisager la mise en œuvre :

- Protocoles d'inspection visuelle des composants transparents

- Régimes d'échantillonnage réguliers pour contrôler la qualité du filtrat

- Démontage partiel programmé pour inspection interne

- Systèmes de documentation permettant de suivre les performances au fil du temps afin d'identifier les changements progressifs

Une approche particulièrement efficace que nous avons mise en œuvre consiste à tenir un "registre de l'historique des filtres" pour chaque système, en enregistrant non seulement les activités de maintenance, mais aussi les conditions du processus et les mesures de performance. Ces données longitudinales s'avèrent précieuses pour identifier les corrélations entre des conditions spécifiques et les changements d'efficacité des filtres.

J'ai constaté que les mises en œuvre les plus réussies partagent une caractéristique commune : elles traitent la filtration non pas comme un composant isolé, mais comme une partie intégrante de l'ensemble du bioprocessus. Cette perspective holistique permet de prendre de meilleures décisions en matière d'intégration, de résoudre plus efficacement les problèmes et, en fin de compte, d'améliorer l'efficacité des filtres in situ dans un large éventail d'applications.

Questions fréquemment posées sur l'efficacité des filtres in situ

Q : Qu'est-ce que l'efficacité des filtres in situ et pourquoi est-elle importante ?

R : L'efficacité des filtres in situ fait référence à l'efficacité des filtres à air lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions réelles, par exemple dans les unités de traitement de l'air des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Elle est cruciale car les tests en laboratoire peuvent ne pas refléter avec précision les performances d'un filtre dans le temps ou dans des environnements variés.

Q : En quoi l'efficacité des filtres in situ diffère-t-elle des tests en laboratoire ?

R : Les essais en laboratoire évaluent les filtres dans des conditions contrôlées, qui peuvent ne pas reproduire la variabilité et les changements qui se produisent au fil du temps dans les applications réelles. L'efficacité des filtres in situ est mesurée directement dans des systèmes opérationnels, ce qui permet une évaluation plus réaliste des performances des filtres.

Q : Quels sont les facteurs qui influencent l'efficacité des filtres in situ ?

R : Les facteurs qui influencent l'efficacité des filtres in situ sont les suivants :

- Type de média filtrant: Des matériaux différents, comme les fibres électret et non électret, peuvent avoir un impact sur l'efficacité.

- Conditions de chargement: L'accumulation de particules peut altérer les performances du filtre.

- Conditions du système: Les débits d'air, les pertes de charge et les changements environnementaux influencent l'efficacité.

Q : Quels sont les outils utilisés pour mesurer l'efficacité des filtres in situ ?

R : La mesure de l'efficacité des filtres in situ implique généralement l'utilisation de compteurs de particules, de dispositifs de mesure du débit d'air et de la perte de charge, ainsi que de logiciels spécialisés pour analyser et rapporter les données.

Q : Quel est l'impact de l'efficacité des filtres in situ sur les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ?

R : Une filtration in situ efficace permet de protéger les équipements HVAC, de réduire la consommation d'énergie en minimisant les pertes de charge et d'améliorer la qualité de l'air intérieur en capturant efficacement les particules.

Q : L'efficacité in situ des filtres peut-elle aider à choisir les bons filtres à air ?

R : Oui, comprendre l'efficacité des filtres in situ aide à sélectionner les filtres qui répondent le mieux aux besoins spécifiques du système. Elle garantit que les filtres choisis fonctionnent de manière optimale dans des conditions réelles, améliorant ainsi la qualité globale de l'air et l'efficacité du système.

Ressources externes

Filtre à air Camfil USA Essais de filtres in situ - Cette ressource décrit l'approche de Camfil pour évaluer l'efficacité des filtres dans des conditions réelles en utilisant des méthodologies de test in situ. Elle souligne l'importance de mesurer l'efficacité et la perte de charge dans des unités de traitement de l'air réelles.

Efficacité in situ des filtres dans les systèmes CVC centraux résidentiels Li, Tianyuan ; Siegel, Jeffrey A. - Cette étude examine l'efficacité de la filtration dans les systèmes CVC résidentiels, en tenant compte de facteurs tels que le média filtrant et les conditions du système. Elle met en évidence l'écart entre les essais en laboratoire et les performances réelles.

Efficacité et performance de la filtration [(Aucun lien direct trouvé)] - Malheureusement, aucun site web spécifique ne correspond directement au mot-clé "Efficacité des filtres in situ" dans ce contexte. Cependant, les études pertinentes explorent souvent le comportement des filtres dans des conditions de fonctionnement réelles, en comparant l'efficacité nominale à la performance réelle.

ASHRAE Journal : Filtration [(Aucun lien direct trouvé)] - ASHRAE Journal publie fréquemment des articles sur la filtration HVAC, y compris des sujets liés à l'efficacité et à la performance in situ, bien qu'un lien direct vers "In Situ Filter Efficiency" ne soit pas disponible.

Air Media Journal : Test de filtre in situ [(Aucun lien direct trouvé)] - Bien qu'elle ne corresponde pas directement au mot-clé, cette publication contient souvent des articles pertinents sur les essais in situ des filtres HVAC, en mettant l'accent sur les conditions réelles et les mesures de performance.

NAFA Air Media : Test des filtres [(Aucun lien direct trouvé)] - NAFA Air Media fournit des ressources sur les essais de filtres, y compris des méthodologies in situ qui aident à évaluer l'efficacité et la performance dans le monde réel, bien qu'aucun lien direct ne corresponde au mot-clé exact.

Contenu connexe :

- Filtration in situ ou ex situ : Quelle est la meilleure solution pour vous ?

- Le guide ultime des systèmes de filtration in situ

- Étude de cas : 30% Augmentation du rendement grâce à la filtration in situ

- Quels sont les principaux avantages de la filtration in situ ?

- 5 façons dont la filtration in situ améliore la sécurité des processus

- Filtration in situ dans la fabrication de produits pharmaceutiques

- Comment installer les filtres in situ : Processus en 7 étapes

- Calcul du retour sur investissement des systèmes de filtration in situ

- Cabinets de biosécurité pour la culture cellulaire : Bonnes pratiques