Le rôle critique de la filtration in situ dans les pratiques de laboratoire modernes

Le paysage de la filtration a évolué de manière spectaculaire au cours de la dernière décennie. Lorsque j'ai découvert la filtration in situ en tant que chercheur post-doctoral, elle était considérée comme une technique spécialisée limitée à certaines applications. Aujourd'hui, elle est devenue une méthodologie essentielle dans de nombreuses disciplines scientifiques, du développement pharmaceutique à l'analyse environnementale.

La filtration in situ, qui consiste à filtrer les échantillons à leur emplacement d'origine sans les transférer dans un équipement séparé, offre des avantages remarquables en termes d'intégrité de l'échantillon et d'efficacité du processus. Mais comme toute technique sophistiquée, elle s'accompagne de son lot de difficultés. J'ai vu de brillants scientifiques trébucher sur des erreurs de filtration in situ qui auraient pu être évitées et qui ont compromis des semaines de recherche.

Après avoir examiné des dizaines de protocoles et consulté des techniciens de laboratoire sur trois continents, des schémas se dessinent. Les mêmes erreurs se répètent, souvent parce que des principes fondamentaux sont négligés dans la course aux résultats. Ces erreurs ne sont pas seulement frustrantes : elles peuvent compromettre l'intégrité des données, gaspiller des échantillons précieux et entraîner des problèmes de conformité réglementaire.

Cette analyse examine les neuf pièges les plus courants dans les processus de filtration in situ, en s'appuyant à la fois sur la littérature technique et sur l'expérience pratique. Ce qui rend ces erreurs particulièrement insidieuses, c'est que nombre d'entre elles sont suffisamment subtiles pour passer inaperçues jusqu'à ce qu'elles aient déjà affecté vos résultats. Tout au long de ma carrière, j'ai développé des approches systématiques pour relever chacun de ces défis, approches que je partagerai en détail.

Comprendre les principes fondamentaux de la filtration in situ

Avant de se pencher sur les erreurs spécifiques, il est essentiel de comprendre ce qui distingue la filtration in situ. Contrairement aux méthodes de filtration conventionnelles qui nécessitent le transfert des échantillons entre des récipients, les techniques in situ filtrent les échantillons directement dans leurs récipients ou environnements d'origine. Cette approche préserve l'intégrité de l'échantillon en minimisant les manipulations, en réduisant les risques de contamination et en maintenant les conditions naturelles.

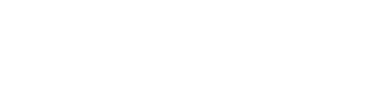

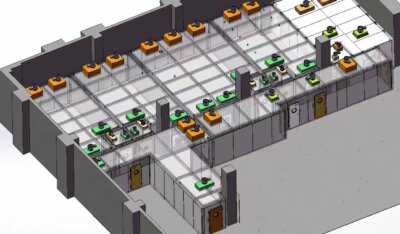

Cette technologie repose sur plusieurs éléments clés qui fonctionnent en harmonie : des membranes filtrantes appropriées, des mécanismes précis de contrôle de la pression, des systèmes de confinement bien conçus et, souvent, des capacités de surveillance automatisées. L'intégration de ces éléments crée un système qui peut être remarquablement efficace, s'il est mis en œuvre correctement.

Des équipements de haute qualité provenant de fabricants tels que QUALIA a rendu la filtration avancée accessible aux laboratoires de toutes tailles, mais même les systèmes les plus sophistiqués nécessitent une manipulation appropriée. Elizabeth Werner, chercheuse en microbiologie à l'UC Berkeley, insiste sur cet équilibre : "Les instruments sont devenus incroyablement sophistiqués, mais les principes fondamentaux de la science de la filtration n'ont pas changé. La compréhension de ces principes est toujours cruciale pour la réussite".

Le contexte est également très important. La filtration in situ pour la production pharmaceutique est soumise à des contraintes différentes de celles des techniques similaires utilisées pour l'échantillonnage environnemental ou la surveillance des bioprocédés. Cette variation contextuelle signifie que ce qui constitue une "meilleure pratique" peut différer de manière significative en fonction de votre application spécifique.

Dans le cadre de mes activités de conseil auprès des laboratoires qui adoptent des techniques de filtration avancées, j'ai observé comment ces différences contextuelles influencent les schémas d'erreur. Examinons les erreurs les plus courantes que j'ai relevées et leurs solutions.

Erreur #1 : Préparation incorrecte de l'échantillon

La préparation des échantillons peut sembler élémentaire, mais c'est souvent là que commence la cascade d'erreurs. J'ai récemment consulté une jeune entreprise de biotechnologie dont les chercheurs n'arrivaient pas à comprendre pourquoi les rendements en protéines étaient systématiquement inférieurs aux niveaux escomptés. Le coupable ? Une préparation inadéquate de l'échantillon avant la filtration in situ.

Les problèmes les plus fréquents sont les suivants :

Homogénéisation incomplète: Les échantillons hétérogènes peuvent conduire à une filtration inégale, entraînant un colmatage prématuré du filtre et des résultats incohérents. Ceci est particulièrement problématique avec les échantillons de tissus ou les cultures cellulaires de densité variable.

Absence d'élimination des particules: Les grosses particules qui auraient pu être éliminées par pré-filtration ou centrifugation conduisent souvent au colmatage des membranes. Comme me l'a dit un responsable de laboratoire, "nous accusions notre système de filtration coûteux alors que le vrai problème était d'avoir sauté une simple étape de préfiltration".

Équilibrage inapproprié de la température: Les échantillons filtrés à des températures significativement différentes de leurs conditions de stockage peuvent subir une précipitation des protéines ou d'autres changements physiques qui affectent l'efficacité de la filtration.

La solution consiste à élaborer des protocoles normalisés de préparation des échantillons spécifiques à chaque type d'échantillon. Ces protocoles doivent comprendre des directives claires sur les méthodes d'homogénéisation, les exigences de préfiltration et la gestion de la température. J'ai constaté que la création de diagrammes visuels de flux de travail affichés dans les laboratoires améliore considérablement le respect de ces protocoles.

En outre, la formation doit mettre l'accent sur le lien entre les étapes de préparation et les résultats de la filtration. Lorsque les techniciens comprennent l'importance de chaque étape, la conformité s'améliore considérablement.

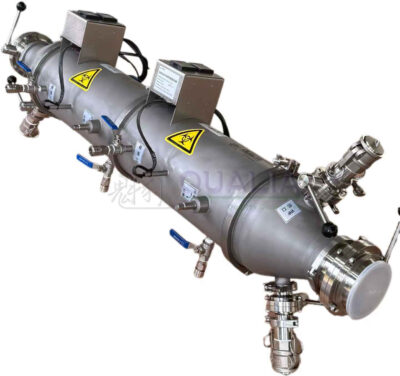

Erreur #2 : Sélection incorrecte du filtre

La sélection des filtres représente un point de décision critique que de nombreux chercheurs abordent avec trop de désinvolture. Lors d'un atelier que j'ai organisé pour des analystes du contrôle de la qualité pharmaceutique, j'ai été surpris de découvrir que près de 40% avaient choisi des membranes de filtration en se basant principalement sur ce qui était facilement disponible plutôt que sur ce qui était optimal pour leurs applications.

Les erreurs de sélection des filtres les plus courantes sont les suivantes :

Taille des pores inappropriée: La sélection de pores trop grands permet aux contaminants de passer à travers ; des pores trop petits restreignent inutilement le flux et prolongent le temps de traitement. La sélection doit être méthodique, basée sur les particules spécifiques à filtrer.

Incompatibilité des matériaux: Tous les matériaux filtrants ne sont pas compatibles avec tous les échantillons. Les interactions chimiques entre certains solvants et les matériaux filtrants peuvent entraîner la lixiviation de composés dans les échantillons ou la dégradation du filtre lui-même.

Traitements de surface en surplomb: Les propriétés hydrophiles ou hydrophobes des filtres ont un impact considérable sur les performances des différents types d'échantillons. Comme le note le Dr Takashi Yamamoto dans ses recherches sur la dynamique des flux, "la chimie de surface de la membrane est souvent plus importante que la taille des pores pour déterminer l'efficacité réelle de la filtration".

| Matériau du filtre | Meilleur pour | Compatibilité chimique | Problèmes communs |

|---|---|---|---|

| PVDF | Solutions de protéines, échantillons biologiques | Bonne compatibilité avec les solvants aqueux et les solvants organiques doux | Faible liaison aux protéines, mais présence possible de substances extractibles avec certains tampons |

| PSE | Milieux de culture cellulaire, filtration des protéines | Excellente avec les solutions aqueuses, limitée avec les solvants organiques | Très faible liaison aux protéines, mais peut être incompatible avec certains détergents |

| Nylon | Solutions aqueuses et organiques | Large compatibilité chimique | Liaison plus importante avec les protéines ; peut libérer des substances extractibles |

| PTFE | Produits chimiques agressifs, filtration de l'air/du gaz | Excellent avec la plupart des produits chimiques | Hydrophobe (nécessite un mouillage pour les solutions aqueuses) ; coût plus élevé |

Pour éviter cette erreur, créez une matrice de décision pour la sélection des filtres qui tienne compte des éléments suivants :

- Molécules ou particules cibles

- Composition de l'échantillon (y compris le pH et les systèmes de solvants)

- Débits requis

- Sensibilités analytiques

- Exigences réglementaires

Grâce à cette approche, la sélection des filtres n'est plus une réflexion après coup, mais une décision scientifique délibérée.

Erreur #3 : contrôle inadéquat de la pression

La gestion de la pression représente l'un des aspects les plus difficiles de la filtration in situ, et pourtant de nombreux laboratoires ne disposent pas de protocoles précis dans ce domaine. J'ai vu des chercheurs appliquer soit une pression trop forte (ce qui endommage les filtres et risque de forcer le passage des contaminants), soit une pression insuffisante (ce qui allonge inutilement les temps de filtration et risque de dégrader les échantillons).

Les plus sophistiqués erreurs de filtration in situ se produisent souvent autour du contrôle de la pression. Les systèmes modernes offrent une régulation automatisée de la pression, mais les utilisateurs doivent toujours établir des paramètres appropriés.

Les erreurs de contrôle de la pression les plus courantes sont les suivantes

Utilisation d'une pression constante pour des échantillons variables: Des viscosités d'échantillons et des teneurs en solides différentes nécessitent des profils de pression adaptés. Une approche unique conduit inévitablement à des résultats sous-optimaux.

Changements de pression rapides: Les fluctuations soudaines de pression peuvent endommager l'intégrité du filtre ou créer des canaux à travers les gâteaux de filtre qui compromettent l'efficacité de la filtration.

Défaut de surveillance de la pression différentielle: La différence de pression à travers le filtre fournit des informations cruciales sur la charge du filtre et le risque de colmatage. Négliger ce paramètre, c'est passer à côté de signes avant-coureurs de problèmes de filtration.

Je recommande de mettre en œuvre des protocoles de pression graduelle qui commencent à des pressions plus faibles et augmentent progressivement au fur et à mesure que la filtration progresse. Cette approche, parfois appelée filtration à pression progressive, optimise à la fois la vitesse et la durée de vie du filtre.

La documentation des profils de pression pour différents types d'échantillons constitue une base de connaissances inestimable spécifique aux besoins de votre laboratoire. Au fil du temps, cette base de données permet d'affiner la gestion de la pression.

Erreur #4 : Ne pas tenir compte de la température

Les effets de la température sur l'efficacité de la filtration restent étonnamment sous-estimés dans de nombreux laboratoires. Au cours d'un projet d'amélioration des processus dans une entreprise biopharmaceutique, nous avons découvert que des variations saisonnières de température de laboratoire de seulement 5°C affectaient de manière significative les résultats de la filtration - un facteur qui était passé complètement inaperçu pendant des années.

Les considérations relatives à la température vont au-delà de la stabilité de l'échantillon :

Changements de viscosité: La plupart des liquides présentent une viscosité plus faible à des températures plus élevées, ce qui peut permettre une filtration plus rapide, mais au détriment de l'intégrité de l'échantillon pour les biomolécules sensibles à la température.

Variations des performances des membranes: Les matériaux filtrants eux-mêmes peuvent avoir des performances différentes selon la température, certaines membranes polymères présentant une modification de la taille des pores en fonction des fluctuations de température.

Considérations microbiennes: Pour les processus non stériles, la gestion de la température peut aider à contrôler la croissance microbienne pendant les processus de filtration prolongés.

L'approche la plus efficace combine :

- Contrôle de la température tout au long du processus de filtration

- Systèmes de contrôle de la température pour les applications sensibles

- Validation des protocoles de filtration dans la plage de température prévue

- Documentation des effets de la température sur des types d'échantillons spécifiques

Pour les applications particulièrement sensibles, j'ai constaté que la création d'enceintes à température contrôlée pour l'ensemble des systèmes de filtration permet d'obtenir les résultats les plus cohérents, bien que cela représente un investissement important.

Erreur #5 : problèmes de contamination

La contamination représente un défi insidieux dans les processus de filtration car elle peut introduire des variables qui peuvent ne pas être immédiatement apparentes. Au cours d'une séance de dépannage dans un laboratoire de diagnostic médical, nous avons établi que des résultats ELISA incohérents étaient dus à une contamination introduite au cours de la filtration in situ - non pas à partir de l'échantillon ou du filtre, mais à partir de conduites sous pression insuffisamment nettoyées.

La contamination peut avoir des origines multiples :

Composants du système: Les tubes, les connecteurs et les composants de l'appareil sont autant de sources potentielles de contamination. Des matériaux qui semblent propres peuvent encore contenir des contaminants à des niveaux significatifs pour des applications sensibles.

Facteurs environnementaux: Les particules en suspension dans l'air, les micro-organismes ou les composés volatils présents dans l'environnement du laboratoire peuvent affecter les systèmes de filtration ouverts.

Contamination croisée: Des systèmes mal nettoyés peuvent transférer des contaminants entre des cycles de filtration séquentiels.

Décollement du filtre: Les filtres de moindre qualité peuvent libérer des particules dans le filtrat, en particulier lorsqu'ils sont soumis à une pression supérieure à leurs spécifications.

La prévention nécessite une approche à multiples facettes :

- Mettre en œuvre des protocoles complets de nettoyage et de décontamination spécifiques à chaque composant

- Envisager des systèmes à usage unique pour les applications très sensibles

- Contrôler régulièrement l'environnement dans les zones de filtration

- Valider les procédures de nettoyage par des tests analytiques appropriés

- Utiliser des filtres de qualité appropriée provenant de fabricants réputés

En tant que consultant auprès d'un laboratoire de contrôle de la qualité pharmaceutique, j'ai développé un outil d'évaluation des risques de contamination qui évalue chaque source potentielle de contamination en fonction de la sensibilité de l'analyse envisagée. Cette approche systématique permet d'éviter de négliger des voies de contamination subtiles qui pourraient autrement ne pas être prises en compte.

Erreur #6 : Validation inadéquate du système

Les défauts de validation représentent certaines des erreurs de filtration in situ les plus importantes, en particulier dans les environnements réglementés. Même dans le cadre de recherches sans exigences réglementaires formelles, une validation inadéquate conduit à des données douteuses et à des conclusions peu fiables.

Les lacunes en matière de validation que je rencontre fréquemment sont les suivantes :

Qualification insuffisante des performances: De nombreux laboratoires mettent en place de nouveaux systèmes de filtration sans les tester de manière approfondie par rapport à des normes de performance pertinentes en utilisant des échantillons représentatifs.

Absence de validation spécifique à la méthode: Les protocoles de validation se concentrent souvent sur les performances générales du système plutôt que sur des applications spécifiques, ce qui fait qu'il manque des variables critiques propres à des méthodes particulières.

Documentation incomplète: Même lorsque la validation est effectuée, une documentation inadéquate rend difficile l'examen des écarts ou la démonstration de la conformité.

Absence de revalidation après des changements: Des modifications du système, des remplacements de composants ou des changements dans les caractéristiques de l'échantillon se produisent souvent sans revalidation correspondante.

Une approche de validation efficace comprend

- La qualification de la conception, qui établit que le système répond aux exigences de l'utilisateur

- Qualification de l'installation vérification de l'installation correcte

- Qualification opérationnelle confirmant la fonctionnalité dans le respect des spécifications

- Qualification des performances démontrant l'efficacité avec des échantillons réels

- Contrôle continu pour détecter les dérives de performance

J'ai observé que les laboratoires qui mettent en œuvre des programmes formels de contrôle des modifications - même des versions simplifiées dans le cadre de la recherche - rencontrent beaucoup moins de problèmes liés à la validation. Ces programmes garantissent que les modifications déclenchent les activités de revalidation appropriées, ce qui permet de maintenir l'intégrité du système au fil du temps.

Erreur #7 : mauvaises pratiques en matière de documentation

Les lacunes en matière de documentation représentent un facteur souvent sous-estimé dans les problèmes de filtration. En travaillant avec un organisme de recherche sous contrat, j'ai découvert qu'environ 60% de leurs investigations liées à la filtration étaient entravées par une documentation insuffisante des processus originaux.

Le Capacités complètes d'enregistrement des données de l'AirSeries représentent une avancée significative dans ce domaine, mais même avec des systèmes sophistiqués, les utilisateurs doivent mettre en œuvre des pratiques de documentation réfléchies.

Les erreurs de documentation les plus courantes sont les suivantes

Procédures insuffisamment détaillées: Les protocoles dépourvus de paramètres spécifiques obligent les opérateurs à faire preuve de discernement, ce qui introduit une certaine variabilité.

Enregistrement inadéquat des lots: Les enregistrements manquant d'informations critiques sur les conditions réelles rendent le dépannage presque impossible.

Systèmes de données déconnectés: Les paramètres de filtration enregistrés dans des systèmes distincts des résultats analytiques rendent la corrélation difficile.

Pratiques d'audit irrégulières: En l'absence d'un examen périodique, les lacunes en matière de documentation passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'elles causent des problèmes importants.

La solution combine des approches technologiques et procédurales :

- Systèmes de documentation électronique qui saisissent automatiquement les paramètres

- Des modèles standardisés garantissant une collecte d'informations cohérente

- Audits réguliers de la documentation permettant d'identifier et de corriger les lacunes

- Intégration des enregistrements de filtration aux systèmes d'analyse en aval

D'après mon expérience, les laboratoires qui considèrent la documentation comme une partie intégrante du processus scientifique - plutôt que comme une charge administrative - obtiennent des résultats de filtration nettement plus cohérents et peuvent résoudre plus rapidement les problèmes qui se posent.

Erreur #8 : formation insuffisante du personnel

La sophistication technologique ne peut pas compenser une compréhension humaine inadéquate. Lors d'une évaluation des pratiques de filtration sur plusieurs sites, j'ai constaté que les laboratoires disposant d'un équipement modeste mais de programmes de formation complets étaient systématiquement plus performants que les installations dotées de systèmes ultramodernes mais d'une formation minimale.

Les lacunes en matière de formation que j'observe régulièrement sont les suivantes :

Privilégier la mécanique aux principes: La formation met souvent l'accent sur des séquences de pression de boutons plutôt que sur les principes de filtration sous-jacents, ce qui laisse les opérateurs mal équipés pour gérer les variations ou résoudre les problèmes.

Formation incohérente d'une équipe à l'autre: Des approches de formation différentes pour des équipes de travail différentes créent des pratiques incohérentes au sein d'une même organisation.

Manque de formation spécifique à l'application: Les formations génériques sur la filtration abordent rarement les défis spécifiques des applications particulières.

Insuffisance de la formation de mise à jour: Une formation initiale sans renforcement régulier entraîne une dégradation des compétences et une dérive des procédures.

Les approches de formation efficaces sont les suivantes

- Formation de base sur les principes de filtration avant la formation opérationnelle

- Pratique avec des échantillons représentatifs

- Évaluation des compétences par la démonstration, et pas seulement par des tests écrits

- Modules spécifiques à une application pour répondre à des défis uniques

- Sessions régulières de remise à niveau intégrant les leçons tirées de l'expérience récente

| Volet formation | Approche traditionnelle | Approche renforcée | Avantages |

|---|---|---|---|

| Théorie de la filtration | Vue d'ensemble | Explication approfondie avec contexte d'application | Permet de résoudre des problèmes et de s'adapter à de nouvelles situations |

| Pratique | Démonstration opérationnelle de base | Exercices structurés avec des scénarios courants et des cas extrêmes | Renforcement de la confiance et des capacités avec des échantillons variés |

| Évaluation des compétences | Questionnaire écrit sur les procédures | Démonstration de la technique appropriée avec l'équipement réel | Vérifier les capacités pratiques, et pas seulement les connaissances théoriques |

| Formation de remise à niveau | Examen annuel des modifications apportées au POS | Sessions trimestrielles axées sur les défis et les améliorations récentes | Prévient les dérives procédurales et diffuse les connaissances nouvellement acquises |

J'ai constaté que les laboratoires qui mettent en œuvre des programmes d'apprentissage par les pairs - où des opérateurs expérimentés encadrent les nouveaux utilisateurs - développent des compétences globales en matière de filtration plus solides que ceux qui s'appuient uniquement sur des sessions de formation formelle.

Erreur #9 : Négliger la maintenance du système

Les lacunes en matière de maintenance finissent par saper même les systèmes de filtration les plus sophistiqués. Un laboratoire pharmaceutique que j'ai consulté avait investi dans technologie avancée de contrôle de la pression mais a connu une baisse de performance parce que la maintenance préventive a été constamment reportée en faveur des besoins de production immédiats.

Les oublis de maintenance les plus fréquents sont les suivants :

Maintenance réactive plutôt que préventive: Attendre que les problèmes surviennent avant de procéder à l'entretien de l'équipement conduit invariablement à des problèmes plus importants et à des temps d'arrêt non planifiés.

Dossiers d'entretien incomplets: En l'absence d'un historique complet de l'entretien, les défaillances ne sont pas détectées et des questions de conformité se posent.

Oublier les composants auxiliaires: En se concentrant sur les composants de filtration primaires, on néglige souvent les systèmes connectés tels que les sources de pression, les équipements de surveillance ou les systèmes de données.

Gestion inadéquate des pièces détachées: Le fait de ne pas maintenir des stocks de pièces de rechange appropriés entraîne des temps d'arrêt prolongés en cas de défaillance.

Les stratégies d'entretien efficaces sont les suivantes

- Maintenance préventive programmée en fonction des habitudes d'utilisation

- Maintenance conditionnelle utilisant les données de surveillance pour prévoir les besoins

- Documentation complète de toutes les activités de maintenance

- Vérification régulière des performances du système

Pour les laboratoires disposant de ressources limitées, je recommande d'élaborer un programme de maintenance basé sur le risque qui donne la priorité aux composants les plus critiques et aux points de défaillance potentiels. Cette approche permet de maximiser la fiabilité tout en respectant les contraintes de ressources.

Solutions avancées et meilleures pratiques

En plus d'éviter les erreurs courantes, la mise en œuvre de pratiques avancées peut transformer la filtration in situ d'un problème potentiel en un avantage concurrentiel. Dans le cadre de mon travail d'optimisation des processus de laboratoire, j'ai identifié plusieurs approches qui donnent systématiquement des résultats supérieurs.

Développement systématique de méthodes: Plutôt que d'adapter des protocoles généraux, développer des méthodes de filtration spécifiques à chaque type d'application. Il s'agit notamment de

- Plan d'expériences pour identifier les paramètres optimaux

- Essais de robustesse pour déterminer les plages de fonctionnement acceptables

- Analyse des modes de défaillance pour anticiper les problèmes potentiels

Intégration du retour d'information analytique: Créer des systèmes qui intègrent les résultats analytiques dans le développement du processus de filtration. Cette approche en boucle fermée permet une amélioration continue basée sur les résultats réels.

Programmes de formation spécialisés: Développer une formation spécifique à l'application qui aborde les défis uniques des types d'échantillons particuliers ou des exigences analytiques.

Levier technologique: Le AirSeries avec des débits supérieurs à 100 mL/minute représente le type de progrès technologique qui peut transformer les capacités de filtration, mais seulement s'il est correctement mis en œuvre dans le cadre d'un système de qualité complet.

Collaboration interfonctionnelle: Créer des mécanismes de communication régulière entre les opérateurs de filtration et les utilisateurs en aval des échantillons filtrés. Cette collaboration permet souvent d'identifier des possibilités d'amélioration qu'aucun des deux groupes ne reconnaîtrait indépendamment.

Les laboratoires qui obtiennent les meilleurs résultats combinent la sophistication technologique avec une compréhension scientifique fondamentale et un contrôle rigoureux des processus. Cette approche équilibrée transforme la filtration d'un goulot d'étranglement potentiel en un avantage concurrentiel.

Sur la voie de l'excellence en matière de filtration

Tout au long de cette analyse, nous avons examiné neuf erreurs critiques qui compromettent les processus de filtration in situ dans la recherche et les applications industrielles. Ce qui relie ces problèmes, c'est leur subtilité : chacun représente un détail qui peut sembler sans importance jusqu'à ce que son effet cumulatif compromette les résultats.

La complexité des analyses modernes exige une sophistication correspondante des techniques de préparation des échantillons. Alors que les limites de détection se situent à des concentrations de plus en plus basses et que les exigences réglementaires deviennent de plus en plus strictes, les pratiques de filtration qui étaient autrefois "suffisantes" ne suffisent plus.

Mon expérience de la mise en œuvre d'améliorations de la filtration dans de multiples secteurs suggère que l'excellence requiert des éléments à la fois technologiques et culturels. Les systèmes les plus avancés ne peuvent pas compenser une compréhension insuffisante, tout comme l'équipe la plus compétente ne peut pas surmonter les limites fondamentales de l'équipement.

La voie à suivre combine l'investissement dans une technologie appropriée, le développement de protocoles complets, la mise en œuvre de programmes de formation approfondis et le développement d'une culture axée sur la qualité. Cette intégration des facteurs techniques et humains permet de créer des processus de filtration qui donnent des résultats fiables et constants, même si les applications et les exigences évoluent.

En s'attaquant systématiquement à ces erreurs courantes, les laboratoires peuvent transformer la filtration d'une nécessité sujette aux erreurs en une source d'avantage concurrentiel et de confiance scientifique.

Questions fréquemment posées sur les erreurs de filtration in situ

Requêtes courantes

Q : Quelles sont les erreurs de filtration in situ les plus courantes à éviter ?

R : Les erreurs de filtration in situ les plus courantes consistent à utiliser des membranes dont la taille des pores est inappropriée, à ne pas optimiser les pressions de fonctionnement et les débits, et à négliger les systèmes de contrôle automatisés pour les ajustements en temps réel. Ces erreurs peuvent entraîner l'encrassement des membranes, une réduction du débit et une inefficacité globale du système.

Q : Quel est l'impact de la sélection des membranes sur les performances de la filtration in situ ?

R : La sélection des membranes est cruciale pour la filtration in situ. Le choix du bon matériau peut minimiser la fixation des protéines et l'encrassement de la membrane. Par exemple, les membranes hydrophiles comme la cellulose ou le polyéthersulfone sont préférables pour les échantillons riches en protéines en raison de leur faible affinité de liaison.

Q : Quelles sont les stratégies d'optimisation des systèmes de filtration in situ ?

R : Les stratégies d'optimisation comprennent le choix de la taille des pores de la membrane, l'ajustement des débits et des pressions en fonction des caractéristiques de l'échantillon et la mise en œuvre d'étapes de préfiltration pour éviter l'encrassement. En outre, les systèmes de contrôle automatisés peuvent améliorer l'efficacité en surveillant et en ajustant les paramètres du processus en temps réel.

Q : Pourquoi le contrôle automatisé est-il important dans la filtration in situ ?

R : Les systèmes de contrôle automatisés sont importants pour la filtration in situ car ils permettent de maintenir des conditions optimales en ajustant les pressions et les débits en fonction de l'évolution des caractéristiques de l'échantillon. Cela garantit des performances constantes et réduit le risque de défaillance ou d'inefficacité du système.

Q : Les erreurs de filtration in situ peuvent-elles entraîner des pertes significatives de qualité ou de rendement des produits ?

R : Oui, les erreurs de filtration in situ peuvent entraîner des pertes importantes. Des erreurs telles qu'une sélection inadéquate des membranes ou des conditions de traitement non optimisées peuvent entraîner une perte de produit en raison de l'encrassement des membranes ou de la fixation des protéines. Une optimisation correcte est essentielle pour préserver la qualité et le rendement du produit.

Q : Comment rendre les systèmes de filtration in situ plus efficaces et plus fiables ?

R : Les systèmes de filtration in situ peuvent être rendus plus efficaces par la mise en œuvre de protocoles spécifiques adaptés à la nature de l'échantillon. Il s'agit notamment d'augmenter progressivement le débit afin de former un gâteau de filtration homogène, de réduire l'encrassement des membranes et d'améliorer la cohérence du processus. Une maintenance régulière et une vérification des composants sont également essentielles pour maintenir la fiabilité du système.

Ressources externes

Malheureusement, il n'y a pas de résultats directs pour le mot-clé exact "Erreurs de filtration in situ". Cependant, voici quelques ressources étroitement liées qui peuvent être utiles pour ceux qui recherchent des erreurs de filtration et la filtration in situ :

Pharma GxP - Fournit des informations sur l'importance des tests d'intégrité des filtres pour les systèmes de filtration in situ, ce qui permet d'éviter les erreurs en garantissant le bon fonctionnement des filtres.

QUALIA - Offre un guide approfondi de la filtration in situ, couvrant les problèmes courants et les stratégies d'optimisation qui peuvent être utiles pour éviter les erreurs.

Solutions CLEAR - Les erreurs générales de filtration, telles que le mauvais dimensionnement et la compatibilité des matériaux, qui peuvent s'appliquer aux systèmes in situ, sont abordées.

Filtre Zeomedia - met en évidence les erreurs de conception des systèmes de filtration, ce qui peut indirectement informer sur les pièges potentiels de la filtration in situ.

ISNATT - Permet de mieux comprendre les tests d'efficacité des filtres in situ, qui sont essentiels pour s'assurer que les filtres fonctionnent correctement afin d'éviter les erreurs.

Lignes directrices sur la conception des systèmes de filtration - Bien qu'elles ne soient pas spécifiques aux erreurs de filtration in situ, les lignes directrices générales sur la conception des systèmes de filtration peuvent aider à prévenir les erreurs courantes dans divers contextes de filtration.

Contenu connexe :

- Filtration in situ ou ex situ : Quelle est la meilleure solution pour vous ?

- Le guide ultime des systèmes de filtration in situ

- Quels sont les principaux avantages de la filtration in situ ?

- Augmenter la productivité : Efficacité de la filtration in situ

- Entretien essentiel des systèmes de filtration in situ

- Tendances émergentes dans la technologie de filtration in situ

- 5 façons dont la filtration in situ améliore la sécurité des processus

- Étude de cas : 30% Augmentation du rendement grâce à la filtration in situ

- Filtration in situ dans la fabrication de produits pharmaceutiques