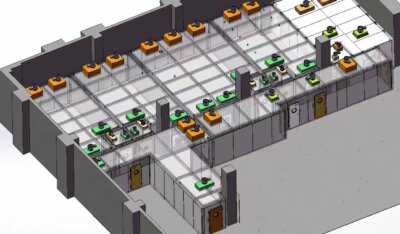

Die cRABS-Technologie verstehen

Geschlossene Barrieresysteme mit eingeschränktem Zugang (cRABS) stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Technologie der Zellisolierung und -verarbeitung dar. Im Gegensatz zu herkömmlichen offenen Systemen bieten cRABS eine vollständig geschlossene Umgebung für die Verarbeitung verschiedener biologischer Proben, wobei die Sterilität während des gesamten Arbeitsablaufs erhalten bleibt. Da ich nun schon seit mehreren Jahren mit diesen Systemen arbeite, weiß ich ihre Komplexität und die sorgfältige Technik dahinter zu schätzen.

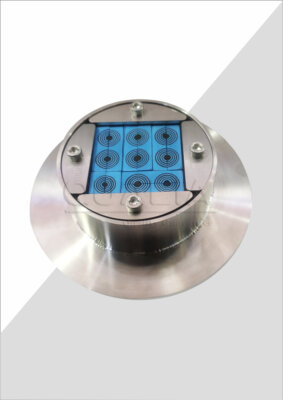

Im Kern vereint ein cRABS-System mechanische Komponenten, Fluidikwege, Temperaturregler und Software-Schnittstellen zu einer integrierten Plattform. Das System ist darauf ausgelegt, menschliche Eingriffe zu minimieren und gleichzeitig die Reproduzierbarkeit zu maximieren - eine entscheidende Anforderung sowohl in der Forschung als auch bei klinischen Anwendungen. Besonders beeindruckt war ich bei meiner ersten Begegnung mit dem ISO-cRABS-System von QUALIAdie ein Gleichgewicht zwischen Automatisierung und Benutzersteuerung herstellt, das sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Bedienern zugute kommt.

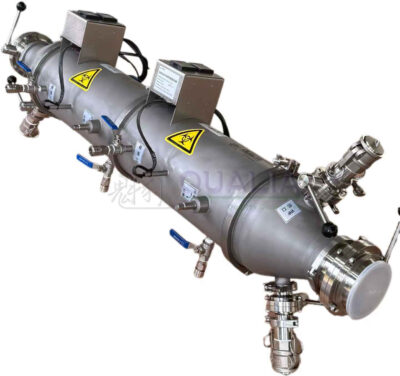

Diese Systeme bestehen in der Regel aus mehreren Verarbeitungsmodulen, die über sterile Schlauchleitungen miteinander verbunden sind, wobei Pumpensysteme die Bewegung von Proben und Reagenzien steuern. Die Barrieretechnologie isoliert die Proben wirksam von der äußeren Umgebung und potenziellen Kontaminationsquellen und ist daher ideal für Anwendungen, die eine hohe Reinheit und Lebensfähigkeit erfordern.

Was cRABS besonders wertvoll macht, ist seine Fähigkeit, eine geschlossene Verarbeitung von Anfang bis Ende zu gewährleisten. Dies ist von entscheidender Bedeutung bei der Arbeit mit klinischen Proben oder bei der Entwicklung von Zelltherapien, wo Kontaminationen die Patientensicherheit und die Einhaltung von Vorschriften gefährden können. Die Technologie verkürzt auch die Zeit, in der die Proben suboptimalen Bedingungen ausgesetzt sind, wodurch die Zellfunktion und Lebensfähigkeit erhalten bleiben.

Diese Raffinesse hat jedoch ihren Preis: Wenn etwas schief geht, kann die Fehlersuche aufgrund des geschlossenen Charakters des Systems und des Zusammenspiels mehrerer Komponenten schwierig werden. Genau aus diesem Grund ist die Entwicklung eines systematischen Ansatzes für die cRABS-Fehlersuche für jeden, der mit diesen Systemen arbeitet, unerlässlich.

Häufige cRABS-Probleme: Ein Überblick

Bevor wir uns mit spezifischen Problemen befassen, sollten wir erwähnen, dass viele cRABS-Probleme gemeinsame Ursachen haben. Meiner Erfahrung nach lassen sich die meisten Probleme in eine von mehreren Kategorien einordnen: mechanisches Versagen, Verstopfung der Strömungswege, Softwarepannen oder Bedienerfehler. Das Verständnis dieser grundlegenden Kategorien hilft bei der Entwicklung eines systematischen Ansatzes zur Fehlersuche.

Die Komplexität von cRABS-Systemen bedeutet, dass sich Probleme oft mit ähnlichen Symptomen äußern, obwohl sie unterschiedliche Grundursachen haben. So kann eine schlechte Zellgewinnung beispielsweise auf Temperaturschwankungen, Probleme mit Reagenzien oder mechanische Fehler zurückzuführen sein. Dies kann die Diagnose ohne einen strukturierten Ansatz schwierig machen.

Was die Sache noch komplizierter macht, ist die geschlossene Natur dieser Systeme - man kann sie nicht einfach öffnen, um zu sehen, was passiert, ohne die Sterilität zu gefährden. Aufgrund dieser Einschränkung müssen sich die Benutzer auf indirekte Indikatoren und Systemanzeigen verlassen, um Probleme zu erkennen.

In der folgenden Tabelle sind die häufigsten Kategorien von cRABS-Problemen mit ihren typischen Symptomen und allgemeinen Ansätzen zur Fehlerbehebung aufgeführt:

| Problem-Kategorie | Häufige Symptome | Ansatz für die Erstbewertung | Typische Frequenz |

|---|---|---|---|

| Mechanisch | Ungewöhnliche Geräusche, sichtbarer Verschleiß von Komponenten, Fehlermeldungen | Systemdiagnosetests, Sichtprüfung der zugänglichen Teile | Relativ selten, aber schwerwiegend, wenn sie auftreten |

| Fluidic | Änderungen der Durchflussrate, Druckalarme, unregelmäßige Probenbewegungen | Auf Verstopfungen prüfen, Schläuche inspizieren, Pumpenbetrieb überprüfen | Häufigste Art von Problemen |

| Temperatur | Probleme mit der Lebensfähigkeit von Zellen, Leistungsprobleme bei Reagenzien, Temperaturalarme | Prüfen Sie die Temperaturprotokolle, überprüfen Sie den Sensorbetrieb und die Umgebungsbedingungen. | Gelegentlich, oft saisonal |

| Software | Nicht reagierende Steuerelemente, unerwartetes Verhalten, Fehlercodes | System-Neustart, Protokollanalyse, Software-Updates | Zunehmend mit neueren Systemen |

| Benutzerfehler | Widersprüchliche Ergebnisse, Verfahrensmängel | Überprüfung von Protokollen, Analyse von Prozessprotokollen, Mitarbeiterschulung | Nimmt mit der Erfahrung ab |

Nachdem wir nun einen Rahmen für das Verständnis dieser Fragen abgesteckt haben, wollen wir nun spezifische Probleme und ihre Lösungen untersuchen.

Problem #1: Inkonsistente Zellwiederherstellung

Die inkonsistente Zellgewinnung gehört zu den frustrierendsten Problemen bei der Arbeit mit cRABS-Systemen. Sie befolgen dasselbe Protokoll, verwenden dieselben Reagenzien und erhalten am Ende doch sehr unterschiedliche Zellausbeuten. Diese Schwankungen können Experimente unterbrechen, klinische Anwendungen verzögern und wertvolle Proben verschwenden.

Ich erinnere mich noch gut an eine besonders schwierige Woche, in der unser Labor ähnliche Gewebeproben mit unserem cRABS-System verarbeitete, aber die Wiederfindungsraten schwankten zwischen 35% und 85%. Nach einer systematischen Untersuchung haben wir mehrere mögliche Ursachen identifiziert, die Sie überprüfen sollten, wenn Sie auf dieses Problem stoßen.

Überprüfen Sie zunächst Ihre Probenvorbereitungsverfahren. Unstimmigkeiten bei der anfänglichen Probenbehandlung vor der Einführung in das cRABS-System ziehen sich oft durch den gesamten Arbeitsablauf. Selbst geringfügige Abweichungen bei den enzymatischen Verdauungszeiten oder mechanischen Aufschlussverfahren können die endgültige Wiederfindung erheblich beeinflussen.

Als Nächstes sollten Sie die Mischeffizienz des Systems untersuchen. Eine unzureichende Durchmischung kann zu einer ungleichmäßigen Exposition der Proben gegenüber den Reagenzien führen. Dies ist typischerweise der Fall, wenn:

- Rotationsgeschwindigkeiten sind falsch eingestellt

- Mischkammern haben Restmaterialablagerungen

- Die Viskosität der Probe variiert zwischen den Läufen

Temperaturschwankungen sind ein weiterer häufiger Übeltäter. Die meisten Zellisolierungsprotokolle erfordern streng kontrollierte Temperaturen, und Abweichungen von nur 2 °C können die Enzymaktivität und die Lebensfähigkeit der Zellen beeinträchtigen. Die umfassende cRABS-Fehlerbehebung Der Leitfaden empfiehlt, sowohl die Temperaturprotokolle des Systems zu überprüfen als auch die Temperatursensoren regelmäßig zu kalibrieren.

Auch Unstimmigkeiten bei der Durchflussrate können die Verwertung erheblich beeinträchtigen. Prüfen Sie auf:

- Teilweise Verstopfung der Rohrleitungen

- Drift der Pumpenkalibrierung

- Probleme mit dem Drucksensor

- Inkonsistente Probenviskosität

Dr. Amelia Thornton, eine Spezialistin für Zellisolierung, die ich konsultiert habe, schlägt vor, vor der Verarbeitung wertvoller Materialien einen "Systemeignungstest" anhand einer standardisierten Probe durchzuführen. "Dieser Ansatz identifiziert Systemprobleme, bevor sie sich auf kritische Proben auswirken", erklärte sie kürzlich auf einem Workshop zur Herstellung von Zelltherapien.

Zur systematischen Bewältigung von Rückforderungsfragen empfehle ich diesen Ansatz:

- Standardisierung der Vorverarbeitungsschritte mit detaillierten SOPs

- Durchführung regelmäßiger Kalibrierungsprüfungen für kritische Parameter

- Verwenden Sie nach Möglichkeit einheitliche Chargennummern für Enzyme und Reagenzien.

- Dokumentieren Sie die Umgebungsbedingungen für jeden Lauf

- Erwägen Sie die Erstellung eines "Referenzmuster"-Programms, um die Systemleistung im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Denken Sie daran, dass die Optimierung der Zellrückgewinnung oft ein Abwägen konkurrierender Parameter erfordert - aggressive Isolierungstechniken können die Ausbeute erhöhen, aber die Lebensfähigkeit beeinträchtigen, während sanftere Ansätze die Funktionalität auf Kosten der Gesamtrückgewinnung erhalten können.

Problem #2: Bedenken hinsichtlich Kreuzkontamination

Kreuzkontaminationen sind eines der schwerwiegendsten Probleme beim Einsatz von cRABS, da sie die Versuchsergebnisse ungültig machen oder, schlimmer noch, die Sicherheit der Patienten bei klinischen Anwendungen gefährden können. Obwohl das System so konzipiert ist, dass die Trennung zwischen den Proben aufrechterhalten wird, kann es dennoch durch verschiedene Mechanismen zu Kontaminationen kommen.

Während einer multizentrischen Studie, an der ich letztes Jahr teilgenommen habe, kam es an einem Standort trotz Einhaltung der Standardprotokolle zu einer unerwarteten Kreuzprobenkontamination. Die Untersuchung ergab mehrere potenzielle Kontaminationswege, die alle cRABS-Nutzer überwachen sollten.

Der primäre Verschmutzungspfad betrifft häufig das Fluidsystem. Die kontaminationsresistente Zwei-Ventil-Technik verringert dieses Risiko erheblich, ist aber nicht narrensicher. Prüfen Sie auf:

- Leckage oder unvollständiges Schließen des Ventils zwischen der Probenverarbeitung

- Rückflussereignisse bei Druckschwankungen

- Unzureichende Spülung zwischen den Proben

- Mikrorisse in Schlauchverbindungen

Eine weitere Herausforderung stellt die Verunreinigung durch Aerosole dar, insbesondere bei Hochgeschwindigkeitszentrifugation oder kräftigen Mischvorgängen. Selbst in geschlossenen Systemen können mikroskopisch kleine Tröpfchen manchmal den Weg des geringsten Widerstands finden.

Die Abfallbehandlungsmechanismen des Systems erfordern große Aufmerksamkeit. Ein unsachgemäßes Abfallmanagement kann zu Kontaminationswegen führen, die nicht sofort erkennbar sind. Dazu gehören:

- Unvollständige Entleerung der Abfallleitungen

- Druckungleichgewichte, die einen Abfallrückfluss verursachen

- Unzureichende Abdichtung von Abfallbehältern

Dr. Karen Zhang, die sich auf den Betrieb von Reinräumen spezialisiert hat, stellt fest, dass "viele Benutzer die Umweltfaktoren bei Kontaminationsereignissen unterschätzen. Selbst versiegelte Systeme stehen durch Wärmeaustausch, Druckunterschiede und Bedienereingriffe in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung".

Bei Verdacht auf eine Kontamination ist diese systematische Vorgehensweise anzuwenden:

- Sofortige Antwort: Betroffene Proben unter Quarantäne stellen und die Verarbeitung stoppen, bis die Kontaminationsquelle ermittelt ist

- Dekontamination des Systems: Führen Sie eine gründliche Reinigung nach den vom Hersteller genehmigten Protokollen durch.

- Analyse der Grundursache: Systematische Bewertung aller potenziellen Kontaminationswege

- Prüfung der Verifizierung: Führen Sie Leerwert-/Negativkontrollen durch, um zu bestätigen, dass die Kontamination beseitigt wurde.

- Vorbeugende Maßnahmen: Änderung von Protokollen zur Behebung festgestellter Schwachstellen

Ein besonders effektiver Ansatz für Kontaminationsprüfungen besteht darin, eindeutig identifizierbare Zelllinien nacheinander zu verarbeiten und mit hochempfindlichen PCR-Methoden auf Kreuzkontaminationen zu testen. Dieser Prozess half uns, einen subtilen Kontaminationspfad zu identifizieren, der mit dem Gasentlüftungssystem zusammenhängt und in den Standardwartungsverfahren nicht berücksichtigt wurde.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über häufige Verschmutzungsquellen und ihre Abhilfestrategien:

| Verunreinigung Quelle | Warnschilder | Strategie der Prävention | Validierungsmethode |

|---|---|---|---|

| Fluidische Pfade | Unerwartete Zellmarker, gemischte Populationen | Verbesserte Spülung, Trennung der Pfade | Sequentielle Verarbeitung verschiedener Zelllinien |

| Aerosole | Weit verbreitete Kontamination | Rührgeschwindigkeiten reduzieren, Dichtungen überprüfen | Überwachung der Umwelt |

| Übertrag | Kontinuierliche Verschmutzung auf niedrigem Niveau | Erhöhung des Waschvolumens, Hinzufügen inerter Verarbeitungsschritte | Leerläufe zwischen den Proben |

| Externe Einführung | Zufällige Kontaminationsereignisse | Verbesserung der aseptischen Techniken und der Umweltkontrollen | Systematische Ausscheidungstests |

Denken Sie daran, dass Verunreinigungsprobleme oft einen vielschichtigen Ansatz erfordern, da sie häufig auf eine Kombination von Faktoren und nicht auf einen einzelnen Fehlerpunkt zurückzuführen sind.

Problem #3: Schwankungen der Durchflussrate

Die Stabilität der Durchflussrate ist entscheidend für eine gleichbleibende cRABS-Leistung, doch Schwankungen sind nach wie vor eines der häufigsten Probleme im Betrieb. Diese Schwankungen können den Zeitplan des Prozesses, die Effizienz des Waschens und letztendlich die Zellausbeute und Lebensfähigkeit drastisch beeinflussen.

Bei der Verarbeitung von Fettgewebeproben mit unserem cRABS-System stieß ich wiederholt auf dieses Problem. Während kritischer Waschschritte verlangsamte sich der Fluss plötzlich, was die Prozesszeiten verlängerte und die Lebensfähigkeit der Zellen beeinträchtigte. Nachdem ich mich mit mehreren Kollegen und dem Hersteller beraten hatte, entdeckte ich mehrere mögliche Ursachen und Lösungen.

Teilweise Verstopfungen sind die häufigste Ursache für Durchflussstörungen. Diese können entstehen durch:

- Bildung von Zellaggregaten während der Verarbeitung

- Ausfällung von Reagenzien in Schläuchen

- Anhäufung von Trümmern an Übergangsstellen

- Eiweißablagerungen auf Filtermembranen

Um diese Probleme zu lösen, wird die Anpassung der Durchflusskontrollen bei ISO-CRABS-Systemen kann helfen, aber erst nachdem die zugrunde liegende Ursache ermittelt wurde. Das System ermöglicht eine Feinabstimmung der Durchflussparameter auf der Grundlage spezifischer Probenmerkmale.

Probleme mit der Pumpenleistung tragen häufig zur Inkonsistenz des Durchflusses bei. Moderne cRABS-Systeme verwenden in der Regel peristaltische Pumpen, bei denen Probleme auftreten können:

- Verschleiß der Schläuche an den Druckstellen

- Ermüdung des Rollenmechanismus

- Kalibrierungsdrift im Laufe der Zeit

- Variables Gegendruckverhalten

Umweltfaktoren spielen manchmal eine unerwartete Rolle bei der Flussstabilität. Während der Renovierung unseres Labors stellten wir Strömungsschwankungen fest, die mit den Zyklen des HLK-Systems zusammenfielen. Die leichten Druckschwankungen im Raum wirkten sich auf die Strömungsdynamik des Systems aus - etwas, das ich nicht in Betracht gezogen hätte, wenn ich das Muster nicht über mehrere Wochen beobachtet hätte.

Der Bioprozess-Ingenieur Dr. Marcus Chen empfiehlt die Durchführung regelmäßiger Tests zur Überprüfung des Durchflusses. "Verwenden Sie eine standardisierte Lösung mit bekannter Viskosität, um grundlegende Leistungskennzahlen für Ihr System zu ermitteln", riet er während einer Sitzung zur Fehlerbehebung. "Dies schafft einen Bezugspunkt, um eine allmähliche Leistungsabweichung zu erkennen, bevor sie sich auf Ihre Prozesse auswirkt.

Gehen Sie bei Strömungsschwankungen systematisch vor:

- Dokumentieren Sie zunächst die genaue Art der Fluktuation (allmähliches Abdriften, plötzliche Veränderungen, oszillierende Muster)

- Prüfen Sie auf sichtbare Hindernisse in den zugänglichen Teilen des Flüssigkeitswegs

- Überprüfen Sie den Betrieb der Pumpe mit Hilfe der Diagnosetools des Systems.

- Testen mit standardisierten Lösungen, um probenspezifische Probleme zu isolieren

- Prüfung der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Druck, Vibration)

- Überprüfung der Wartungsaufzeichnungen für Komponenten, die sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern

Bei hartnäckigen Problemen sollten Sie eine Durchflussprofilkarte erstellen, die die normalen Durchflussraten in jeder Prozessstufe dokumentiert. Diese Basislinie hilft bei der Unterscheidung zwischen erwarteten Schwankungen und echten Problemen, insbesondere für neue Bediener, die möglicherweise noch kein intuitives Gefühl für das normale Systemverhalten entwickelt haben.

Denken Sie daran, dass einige Proben von Natur aus mehr Probleme mit der Strömung verursachen als andere. Fettgewebe zum Beispiel enthält Öle, die die Strömungsdynamik anders beeinflussen können als wässrige Lösungen. Die Entwicklung von probenspezifischen Protokollen, die diese Eigenschaften berücksichtigen, kann die Konsistenz erheblich verbessern.

Problem #4: Probleme mit der Temperaturregelung

Die Temperaturstabilität ist ein kritischer Parameter bei cRABS-Verfahren, da sie sich direkt auf die Enzymaktivität, die Lebensfähigkeit der Zellen und die Reproduzierbarkeit des Prozesses auswirkt. Temperaturbedingte Probleme können jedoch besonders schwierig zu diagnostizieren sein, da ihre Auswirkungen möglicherweise erst in späteren Phasen der Verarbeitung sichtbar werden.

Während eines besonders heißen Sommers traten in unserem Labor mysteriöse Probleme mit der Lebensfähigkeit auf, obwohl keine offensichtlichen Systemfehler vorlagen. Die Untersuchung ergab schließlich Temperaturschwankungen, die durch unzureichende Kühlkapazität verursacht wurden, wenn die Umgebungstemperaturen die Auslegungsvorgaben überschritten.

Zu den häufigsten Problemen bei der Temperaturkontrolle gehören:

Kalibrierungsdrift: Mit der Zeit können Temperatursensoren an Genauigkeit verlieren, so dass die angezeigten und die tatsächlichen Temperaturen immer weiter auseinanderklaffen. Dies geschieht in der Regel allmählich und ist ohne regelmäßige Überprüfung schwer zu erkennen.

Ungleichmäßige Heizung/Kühlung: Verschiedene Kammern oder Abschnitte innerhalb des Systems können Temperaturschwankungen aufweisen, die auf Folgendes zurückzuführen sind:

- Ungleichmäßiger Luftstrom um das Gerät

- Verschleiß des Heiz-/Kühlelements

- Unterschiede im Probenvolumen

- Unzureichende Äquilibrierungszeiten

Eingriffe in die Umwelt: Externe Faktoren beeinflussen häufig die Temperaturstabilität:

- HVAC-System im Labor zyklisch

- Direkte Sonneneinstrahlung

- Nähe zu anderen wärmeerzeugenden Geräten

- Jahreszeitlich bedingte Änderungen der Umgebungstemperatur

Die automatische Temperaturüberwachung von QUALIA bietet eine kontinuierliche Protokollierung, die sich bei der Fehlersuche als unschätzbar wertvoll erwies. Durch die Analyse der Temperaturprotokolle konnten wir Muster erkennen, die mit bestimmten externen Ereignissen korrelierten, so dass wir gezielte Lösungen implementieren konnten.

Dr. Sophia Reyes, die sich auf die Optimierung von Bioprozessen spezialisiert hat, unterstreicht die Bedeutung der Temperaturkartierung. "Viele Anwender verlassen sich ausschließlich auf die internen Sensoren des Systems", sagte sie kürzlich auf einer Konferenz, "aber die regelmäßige Messung mit unabhängigen Temperaturfühlern kann Mikroklimata innerhalb der Prozesskammern aufdecken, die sich auf bestimmte Proben unterschiedlich auswirken können."

Für kritische Anwendungen sollten Sie diese fortschrittlichen Temperaturmanagementstrategien in Betracht ziehen:

- Erstellen Sie saisonale Standardarbeitsanweisungen, die den veränderten Umgebungsbedingungen Rechnung tragen.

- Durchführung regelmäßiger Temperaturüberprüfungen mit kalibrierten externen Fühlern

- Festlegung von Grenzwerten für den zulässigen Temperaturbereich auf der Grundlage spezifischer Prozessanforderungen

- Erwägen Sie Verbesserungen der Wärmedämmung für Systeme in variablen Umgebungen

- Entwickeln Sie probenspezifische Temperaturprofile, die den unterschiedlichen thermischen Eigenschaften Rechnung tragen.

In der folgenden Tabelle sind die Ansätze zur Fehlersuche bei Temperaturproblemen anhand der beobachteten Symptome aufgeführt:

| Temperatur Symptom | Mögliche Ursachen | Überprüfungsmethode | Ansatz zur Auflösung | Auswirkungen auf den Prozess |

|---|---|---|---|---|

| Allmähliches Abdriften im Laufe der Zeit | Probleme bei der Sensorkalibrierung | Vergleich mit kalibrierter externer Sonde | Neukalibrierung oder Austausch des Sensors | Subtile, aber kumulative Wirkung auf die Enzymaktivität |

| Plötzliche Schwankungen | Umweltereignisse, Fehlfunktionen von Geräten | Analyse der Ereigniskorrelation, Überwachung der Netzqualität | Umweltkontrollen, Notstromsysteme | Kann bei kritischen Schritten zu einem Verlust der Lebensfähigkeit führen |

| Temperaturgefälle in der Kammer | Probleme mit dem Luftstrom, Probleme mit dem Heizelement | Multi-Point-Temperatur-Mapping | Heiz-/Kühlsystem warten, Probenpositionierung einstellen | Führt zu Inkonsistenzen zwischen Proben |

| Unzureichende Kühl-/Heizleistung | Extreme Umgebungsbedingungen, Systemgrenzen | Leistungstests unter Last | Hilfstemperaturregelung, Zeitplananpassung | Prozessverzögerungen, reduzierte enzymatische Effizienz |

Und noch etwas, das ich aus eigener Erfahrung gelernt habe: Überprüfen Sie immer die Temperaturwiederherstellung nach Türöffnungen oder Systemeingriffen. Die Zeit, die zur Wiederherstellung stabiler Temperaturen erforderlich ist, übersteigt oft die Erwartungen, insbesondere bei der Verarbeitung temperaturempfindlicher Materialien.

Problem #5: Probleme mit der Kompatibilität von Reagenzien

Probleme mit der Kompatibilität von Reagenzien mit cRABS-Systemen können sich auf überraschende Weise manifestieren, von leichten Leistungseinbußen bis hin zu kompletten Systemausfällen. Diese Probleme ergeben sich aus den komplexen Wechselwirkungen zwischen Chemikalien, biologischen Materialien und den verschiedenen Systemkomponenten.

Letztes Jahr stellte unser Team auf eine neue enzymatische Aufschlusslösung um, die in ihren Spezifikationen mit unserem vorherigen Reagenz identisch zu sein schien. Innerhalb weniger Wochen bemerkten wir einen zunehmenden Durchflusswiderstand und schließlich eine vollständige Blockade in mehreren Verarbeitungswegen. Die Untersuchung ergab, dass Mikropartikelausfällungen speziell in der cRABS-Umgebung auftreten - etwas, das in offenen Verarbeitungssystemen nicht beobachtet wurde.

Häufige Probleme mit der Reagenzienkompatibilität sind:

Materielle Interaktionen: Bestimmte Chemikalien können mit den Schläuchen, Dichtungen oder anderen Komponenten interagieren:

- Organische Lösungsmittel, die eine Quellung oder einen Abbau von Polymerbestandteilen verursachen

- Proteinlösungen, die Ablagerungen auf Oberflächen bilden

- Hochsalzpuffer beschleunigen die Korrosion an Metallverbindungsstellen

- Extreme pH-Lösungen, die die Dichtungsintegrität beeinträchtigen

Ausscheidungsreaktionen: Die geschlossene Umgebung kann manchmal unerwartete chemische Wechselwirkungen fördern:

- Temperaturänderungen, die eine Kristallisation auslösen

- Konzentrationseffekte an Grenzflächen zwischen Lösungen

- Zeitabhängige Abbauprodukte, die unlösliche Verbindungen bilden

- Beschränkungen des Gasaustauschs mit Auswirkungen auf pH-Wert und Löslichkeit

Funktionelle Störungen: Einige Reagenzien können isoliert perfekt funktionieren, aber die Funktion des Systems beeinträchtigen:

- Tensidhaltige Lösungen, die die Sensorleistung beeinträchtigen

- Hochviskose Reagenzien, die die Leistungsfähigkeit der Pumpen übersteigen

- Schäumende Mittel stellen eine Herausforderung für die Drucküberwachung dar

- Partikelhaltige Lösungen, die Filter oder enge Durchgänge verstopfen

Wenn Sie neue Reagenzien in Ihren cRABS-Workflow einführen, sollten Sie Kompatibilitätstests in mehreren Phasen durchführen, anstatt sie sofort in vollem Umfang in den Produktionsprozess zu integrieren. Beginnen Sie mit Offline-Komponententests und führen Sie dann vor der vollständigen Implementierung begrenzte Systemläufe durch.

Dr. James Lin, Spezialist für Qualitätskontrolle, schlägt vor, eine Reagenzienkompatibilitätsmatrix für Ihr spezifisches System zu erstellen. "Dokumentieren Sie erfolgreiche und problematische Reagenzienkombinationen", empfiehlt er. "Dieses institutionelle Wissen spart enorm viel Zeit bei der Fehlersuche und hilft, Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, bevor sie kritische Prozesse beeinträchtigen.

Wenn Sie Probleme mit der Reagenzienkompatibilität vermuten, gehen Sie systematisch vor:

- Überprüfen Sie die jüngsten Änderungen von Reagenzformulierungen, Lieferanten oder Chargennummern.

- Untersuchen Sie die betroffenen Komponenten auf sichtbare Veränderungen (Verfärbungen, Verformungen, Ablagerungen)

- Testen Sie problematische Reagenzien isoliert, um spezifische Wechselwirkungen zu ermitteln.

- Informieren Sie sich bei den Herstellern von Reagenzien und Systemen über bekannte Inkompatibilitäten.

- Erwägen Sie alternative Formulierungen, die die funktionalen Eigenschaften beibehalten und gleichzeitig problematische Bestandteile eliminieren

Bei der Fehlersuche entdeckten wir, dass geringfügige Unterschiede in der Formulierung zwischen den Reagenzienlieferanten - Unterschiede, die nicht in den Spezifikationsblättern aufgeführt waren - für unsere Ausfällungsprobleme verantwortlich waren. Die Lösung bestand darin, die Pufferzusammensetzung anzupassen, um die Konzentration eines bestimmten Salzes zu verringern, das die Ausfällung verursachte.

Interessanterweise können die Temperatursteigerungsraten manchmal Kompatibilitätsprobleme abmildern. Wir haben festgestellt, dass die allmähliche Erwärmung bestimmter Reagenzien innerhalb des Systems, anstatt sie bei der Zieltemperatur einzuführen, die Ausfällungsprobleme deutlich verringert. Dieser Ansatz erforderte zwar Änderungen am Protokoll, verbesserte aber letztlich die Prozesssicherheit, ohne dass die Reagenzien selbst verändert wurden.

Aufgabe #6: Blasenbildung

Die Bildung von Blasen ist eines dieser scheinbar kleinen Probleme, die bei cRABS-Betrieben große Auswirkungen haben können. Diese Gasblasen können Strömungsmuster stören, Drucksensoren auslösen, Volumenmessungen beeinträchtigen und sogar Prozessunterbrechungen verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß behandelt werden.

Während eines kritischen Stammzellverarbeitungslaufs hielt unser System wiederholt mit Druckalarmen an. Nach eingehender Fehlersuche stellten wir fest, dass sich an einem bestimmten Verbindungspunkt der Schläuche Mikrobläschen bildeten, die dann stromabwärts zu größeren Bläschen zusammenwuchsen und so den Durchfluss blockierten.

Mehrere Mechanismen können zu einer problematischen Blasenbildung führen:

Freisetzung gelöster Gase: Temperaturänderungen, Druckschwankungen oder Rühren können dazu führen, dass gelöste Gase aus der Lösung austreten:

- Beim Erwärmen von gekühlten Lösungen wird oft gelöste Luft freigesetzt

- Druckabfall an den Verbindungspunkten führt zu örtlicher Gasausdehnung

- Durch kräftiges Mischen wird Luft in die Lösungen eingebracht

Vakuum-Effekte: Unterdruckregionen im Strömungsweg können Luft ansaugen:

- Pumpenbedingtes Vakuum auf der Saugseite

- Entleeren von Behältern mit Siphoneffekt

- Unvollständige Entlüftung mit Lufteinschlüssen

- Lose Verbindungen, die ein Eindringen von Luft ermöglichen

Chemische Reaktionen: Bei einigen Prozessen entsteht Gas als Nebenprodukt:

- Enzymatische Reaktionen, die CO2 freisetzen

- pH-Anpassungen, die gelöste Gase freisetzen

- Zersetzung bestimmter Konservierungsstoffe

- Mikrobielle Verunreinigung mit Gasbildung

Durchlässigkeit des Materials: Der Gasaustausch kann über Systemkomponenten erfolgen:

- Gaspermeation durch dünnwandige Rohre

- Unvollständige Abdichtung an Verbindungsstellen

- Materialabbau schafft Mikropathways

- Temperaturbedingte Materialausdehnung/-kontraktion

Im Kampf gegen hartnäckige Blasenprobleme können Sie diese bewährten Strategien anwenden:

- Vorentgasungslösungen: Bei kritischen Anwendungen kann die Vakuumentgasung von Reagenzien vor der Einführung die Blasenbildung drastisch reduzieren.

- Optimierung der Fließwege: Unnötige Höhenunterschiede in der Flüssigkeitsbahn, die zu Gasblasen führen können, werden eliminiert.

- Blasenfallen installieren: Die strategische Anordnung der Expansionskammern ermöglicht die Trennung der Blasen vom Flüssigkeitsstrom

- Temperatur-Management: Wenn gekühlte Lösungen vor der Verarbeitung ins Gleichgewicht kommen, werden weniger Gase freigesetzt

- Druckkontrolle: Die Aufrechterhaltung des Überdrucks im gesamten System minimiert die vakuuminduzierte Blasenbildung

Der Ansatz für das Blasenmanagement sollte dem Schweregrad und der Art Ihres spezifischen Problems entsprechen. Bei gelegentlich auftretenden großen Blasen können einfache Fallenmechanismen ausreichen. Bei hartnäckigen Mikroblasen sind möglicherweise umfassendere Ansätze erforderlich, die auch Änderungen der Lösungszubereitung beinhalten.

In unserem Fall bestand die Lösung in einer Kombination aus der Vorbehandlung von Lösungen zur Entfernung gelöster Gase und der Installation einer speziellen Blasenfalle an einem kritischen Knotenpunkt. Wir fanden auch heraus, dass die Verlangsamung der anfänglichen Durchflussrate während des Systemprimings die Blasenverschleppung deutlich reduzierte, obwohl dies die Gesamtprozesszeit um einige Minuten verlängerte - ein lohnender Kompromiss für eine verbesserte Zuverlässigkeit.

Bei der Umsetzung von Strategien zur Vermeidung von Blasen ist zu beachten, dass die Sicht in geschlossenen Systemen eingeschränkt ist. Daher ist es wichtig, die zugrunde liegende Flüssigkeitsdynamik zu verstehen und sich nicht nur auf die visuelle Inspektion zu verlassen. Der Einsatz von Druck- und Durchflusssensoren zur Erkennung von charakteristischen Mustern im Zusammenhang mit der Blasenbildung kann eine frühzeitige Warnung liefern, bevor die Probleme gravierend werden.

Problem #7: Leckage-Probleme

Leckagen in cRABS-Systemen stellen eine doppelte Herausforderung dar: Sie beeinträchtigen die Sterilität und führen zu unvorhersehbarem Verhalten bei der Handhabung von Flüssigkeiten. Die Identifizierung und Behebung von Leckagen erfordert eine systematische Untersuchung, da ihr Ursprung in einem geschlossenen System nicht immer offensichtlich ist.

Meine erste Begegnung mit einem hartnäckigen Leck hatte ich während eines Zellverarbeitungsprojekts mit hohem Volumen. Wir stellten fest, dass das Flüssigkeitsvolumen zwischen den Prozessschritten allmählich abnahm, jedoch keine sichtbaren Leckagen auftraten. Das Problem wurde schließlich auf einen mikroskopisch kleinen Riss in einem Pumpengehäuse zurückgeführt, der nur unter bestimmten Druckbedingungen undicht wurde.

Leckagen treten typischerweise durch diese gemeinsamen Mechanismen auf:

Fehlerhafte Verbindungen: Die zahlreichen Verbindungsstellen in einem cRABS-System sind häufige Leckagequellen:

- Unsachgemäßer Sitz der Schläuche in den Anschlüssen

- Zu starkes oder zu schwaches Anziehen von Gewindeverbindungen

- Falsch ausgerichtete Dichtungen oder O-Ringe

- Unverträglichkeit des Verbindungsmaterials mit Prozessflüssigkeiten

Materialermüdung: Komponenten, die wiederholten Belastungen ausgesetzt sind, können Integritätsprobleme entwickeln:

- Versagen der Schläuche an den Quetschstellen der Pumpe

- Spannungsrisse an Biegestellen

- Druckverformung der Dichtung nach mehrfachem Gebrauch

- Materialverschlechterung durch chemische Einwirkung oder UV-Licht

Druckbedingte Ausfälle: Der Betrieb des Systems außerhalb der Auslegungsparameter kann zu Leckagen führen:

- Übermäßige Druckspitzen während des Betriebs

- Vakuum-induzierter Kollaps, der zu Dichtungsfehlern führt

- Wiederholte Druckzyklen führen zu Ermüdung

- Temperaturbedingte Druckänderungen

Herstellungsfehler: Trotz Qualitätskontrolle treten gelegentlich Mängel auf:

- Unvollständiges Abformen von Kunststoffteilen

- Mikroskopische Fehler in Dichtungsflächen

- Maßliche Unstimmigkeiten, die die Passform beeinträchtigen

- Materialeinschlüsse schaffen Schwachstellen

Gehen Sie bei der Untersuchung von Leckageproblemen methodisch vor:

- Feststellen, ob Flüssigkeit aus dem System verloren geht oder lediglich innerhalb des Systems umverteilt wird

- Identifizieren Sie, wann die Leckage auftritt (bestimmte Prozessschritte, Druckbedingungen usw.)

- Sichtprüfung der zugänglichen Verbindungen mit geeigneter Beleuchtung

- Erwägen Sie die Verwendung von lebensmittelechtem Farbstoff bei Testläufen, um Lecks besser sichtbar zu machen.

- Druckprüfung von Teilabschnitten des Systems, um den Problembereich zu isolieren

- Überprüfen Sie die Wartungsaufzeichnungen auf Komponenten, deren Austauschintervalle näher rücken.

Bei kritischen Anwendungen kann ein regelmäßiger, präventiver Austauschplan für Hochrisikokomponenten viele Leckageprobleme verhindern, bevor sie auftreten. Dies mag zunächst kostspielig erscheinen, erweist sich jedoch im Vergleich zu verlorenen Proben oder Kontaminationsereignissen als wirtschaftlich.

Bei einer Beratung mit einem Bioprozessingenieur lernte ich das Konzept der "Lecksignaturen" kennen - charakteristische Muster in Druck- oder Durchflussdaten, die auf bestimmte Arten von Lecks hinweisen. So deuten zyklische Druckabfälle oft auf ein Leck hin, das sich unter Druck öffnet, aber wieder verschlossen wird, wenn der Druck sinkt, während ein stetiger Druckabfall auf eine kontinuierliche Leckage hindeutet.

Wenn Sie ein Leck gefunden haben, dokumentieren Sie sowohl die Symptome als auch die Lösung gründlich. Diese Informationen bilden eine institutionelle Wissensbasis, die die Fehlersuche beschleunigt, wenn in Zukunft ähnliche Probleme auftreten. Wir führen eine "Leck-Bibliothek" mit Fotos und Beschreibungen, die sich als unschätzbar für die Schulung neuer Teammitglieder und die schnelle Behebung wiederkehrender Probleme erwiesen hat.

Denken Sie daran, dass manche Lecks nur unter bestimmten Bedingungen auftreten - bei extremen Temperaturen, maximalen Betriebsdrücken oder bestimmten Flüssigkeitsviskositäten. Die Prüfung unter den zu erwartenden ungünstigsten Bedingungen und nicht unter typischen Betriebsparametern kann potenzielle Fehler aufdecken, bevor sie kritische Prozesse beeinträchtigen.

Problem #8: Software- und Steuerungsprobleme

Software- und Steuerungsprobleme stellen mit der zunehmenden Komplexität der cRABS-Systeme eine immer größere Herausforderung dar. Diese Probleme können besonders frustrierend sein, da sie oft keine physischen Symptome aufweisen und nur sporadisch auftreten können, was eine systematische Fehlersuche erschwert.

Während einer kritischen Zelltherapie-Herstellungskampagne begann unser System, fehlerhafte Druckmesswerte zu melden, die zu Fehlalarmen und Prozessunterbrechungen führten. Das Problem lag nicht am Drucksystem selbst, sondern an der Art und Weise, wie die Software die Sensordaten verarbeitete - ein Problem, das erst nach mehreren Tagen koordinierter Fehlersuche mit dem Hersteller gelöst werden konnte.

Häufige Software- und Kontrollprobleme sind:

Probleme mit der Benutzeroberfläche: Die Interaktionspunkte zwischen Betreibern und System können auf verschiedene Weise ausfallen:

- Kalibrierungsdrift des Touchscreens

- Nicht ansprechende Bedienelemente nach längerem Betrieb

- Irreführende Fehlermeldungen

- Inkonsistentes Verhalten bei verschiedenen Softwareversionen

Fehler bei der Sensorauswertung: Die Interpretation der Sensordaten durch das System kann problematisch werden:

- Signalverarbeitungsalgorithmen, die normale Schwankungen falsch interpretieren

- Schwellenwertdrift verursacht Fehlalarme

- Übersprechen der Sensoren führt zu Phantommessungen

- Zeitsynchronisationsprobleme zwischen mehreren Sensoren

Fehler in der Automatisierungssequenz: Bei programmierten Sequenzen können unerwartete Bedingungen auftreten:

- Timing-Probleme, die zu einer unangemessenen Überlappung von Schritten führen

- Fehlerbehandlungsroutinen in Endlosschleifen

- Ressourcenkonflikte, wenn mehrere Prozesse die gleichen Systemkomponenten anfordern

- Unvollständige Fehlerbehebung, die das System in undefinierten Zuständen zurücklässt

Störungen in der Kommunikation: Moderne Systeme stützen sich auf interne Netzwerke, die ausfallen können:

- Zeitüberschreitungen bei Verbindungen zwischen Teilsystemen

- Datenbeschädigung bei Übertragungen

- Bandbreitenbeschränkungen während Zeiten hoher Aktivität

- Protokoll-Inkompatibilitäten nach Aktualisierungen

Bei der Behebung von Software-Problemen sollten Sie diese Ansätze berücksichtigen:

- Führen Sie detaillierte Protokolle: Genaue Aufzeichnung von Fehlermeldungen, Bildschirmzuständen und vorangegangenen Aktionen

- Muster etablieren: Bestimmen Sie, ob Probleme bei bestimmten Schritten, zu bestimmten Zeiten oder nach bestimmten Aktionen auftreten.

- Versionsverfolgung: Führen Sie Aufzeichnungen über alle Software-Updates und korrelieren Sie mit dem Auftreten neuer Probleme

- Systematische Reproduktion: Versuchen Sie, minimale Reproduktionsfälle zu schaffen, die das Problem zuverlässig auslösen

- Bewertung der Umwelt: Berücksichtigen Sie Umgebungsfaktoren wie Stromqualität, RF-Interferenzen oder Netzwerkverkehr

Dr. Rajiv Patel, ein Spezialist für automatisierte Bioprozesssysteme, betont, wie wichtig das Verständnis der Softwarearchitektur ist. "Viele Anwender betrachten das Steuerungssystem als eine Blackbox", sagte er während eines Workshops, an dem ich teilnahm. "Aber das Verständnis der grundlegenden Architektur hilft enorm bei der Fehlersuche - wenn man weiß, welche Funktionen von welchen Subsystemen übernommen werden, kommt man zu effizienteren Lösungen."

Bei intermittierenden Problemen kann die Implementierung einer erweiterten Protokollierung von unschätzbarem Wert sein. Die meisten Systeme verfügen über Diagnosemodi, die detailliertere Betriebsdaten aufzeichnen, auch wenn diese möglicherweise nur mit Unterstützung des Herstellers aktiviert werden können. Diese erweiterten Informationen lassen oft Muster erkennen, die in Standard-Betriebsprotokollen nicht ersichtlich sind.

Ein besonders effektiver Ansatz, den wir umgesetzt haben, ist die Erstellung eines "Systemzustands-Snapshot"-Verfahrens, mit dem alle relevanten Parameter erfasst werden, wenn Probleme auftreten. Dies beinhaltet:

- Aktive Bearbeitungsschritte

- Sensor-Messwerte

- Interne Statusflags

- Jüngste Benutzerinteraktionen

- Status der Hintergrundaufgabe

Diese umfassende Datenerfassung hat wiederholt dazu beigetragen, subtile Probleme zu erkennen, die aus einzelnen Fehlermeldungen oder Warnungen nicht ersichtlich waren, insbesondere bei Problemen, die Wechselwirkungen zwischen Teilsystemen betrafen, die für sich genommen in Ordnung schienen.

Denken Sie daran, dass sich Softwareprobleme manchmal als offensichtliche Hardwareprobleme manifestieren und umgekehrt. Ein offener Ansatz und das systematische Testen beider Möglichkeiten verhindert, dass die Fehlersuche bei komplexen Steuerungssystemen in Sackgassen führt.

Problem #9: Herausforderungen bei Wartung und Reinigung

Die ordnungsgemäße Wartung und Reinigung von cRABS-Systemen wirkt sich direkt auf deren Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Diese kritischen Tätigkeiten stellen jedoch eine besondere Herausforderung dar, da es sich um geschlossene Systeme handelt, bei denen die Sterilität erhalten bleiben muss, während die Komponenten für die Wartung zugänglich sind.

Ich habe diese Lektion auf die harte Tour gelernt, als unser System trotz der Anwendung von Standardreinigungsverfahren anhaltende Probleme mit geringer Verschmutzung entwickelte. Nach eingehender Untersuchung entdeckten wir Biofilmbildung in einem Schlauchabschnitt, der durch unser reguläres Reinigungsprotokoll nicht angemessen behandelt werden konnte - ein Problem, das die Entwicklung eines speziellen Reinigungsansatzes erforderte.

Zu den üblichen Herausforderungen bei der Wartung und Reinigung gehören:

Zugangsbeschränkungen: Die geschlossene Bauweise, die Vorteile bei der Sterilität bietet, erschwert auch die Wartung:

- Begrenzte Sichtbarkeit der internen Komponenten

- Eingeschränkter physischer Zugang für die Reinigung

- Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Wirksamkeit der Reinigung

- Komplexe Demontage-/Wiedermontageverfahren

Kompatibilität der Reinigungsmittel: Nicht alle Reinigungslösungen sind für alle Systemkomponenten geeignet:

- Materialverschlechterung durch aggressive Reinigungsmittel

- Rückstandsbildung durch unzureichend gespülte Reinigungsmittel

- Wechselwirkung zwischen aufeinanderfolgenden Reinigungsmitteln

- Unvollständige Reinigung durch unzureichend starke Lösungen

Bildung von Biofilmen: Hartnäckige mikrobielle Gemeinschaften können Resistenzen gegen die Standardreinigung entwickeln:

- Bildung in Niedrigwasser- oder Sackgassenregionen

- Entwicklung von schützenden extrazellulären Matrizen

- Resistenz gegen chemische Desinfektionsmittel

- Wiederbesiedlung aus geschützten Regionen

Komplexität der Wartungsplanung: Die Bestimmung der optimalen Wartungsintervalle ist eine Herausforderung:

- Ausgleich zwischen Produktionsanforderungen und Wartungsbedarf

- Unterschiedliche Abnutzung der Komponenten je nach Nutzungsmuster

- Abgleich unterschiedlicher Wartungsintervalle für zusammenhängende Komponenten

- Berücksichtigung von Umweltfaktoren, die die Verschleißrate beeinflussen

Wirksame Instandhaltungsstrategien umfassen in der Regel diese Elemente:

- Gestaffelter Wartungsplan: Entwicklung täglicher, wöchentlicher, monatlicher und vierteljährlicher Verfahren

- Komponentenverfolgung: Überwachen Sie die Lebensdauer der kritischen Komponenten einzeln

- Validierung der Reinigung: Durchführung von Tests zur Überprüfung der Wirksamkeit der Reinigung

- Anpassungsfähige Protokolle: Modifizierung der Reinigungsverfahren auf der Grundlage spezifischer Prozessmaterialien

- Ausbildung des Personals: Sicherstellen, dass das Personal das "Warum" hinter den Wartungsverfahren versteht

Die folgende Vorlage für einen Wartungsplan hat sich in mehreren Einrichtungen bewährt:

| Intervall | Verfahren | Validierungsmethode | Verantwortung | Dokumentation |

|---|---|---|---|---|

| Täglich | Sichtprüfung, Spülen mit Reinigungslösung | pH-/Leitfähigkeitsprüfung der letzten Spülung | Betreiber | Digitale Checkliste mit parametrischen Daten |

| Wöchentlich | Tiefenreinigung der Flüssigkeitswege, Überprüfung der Sensorkalibrierung | Surrogattests mit Fluoreszenzmarkern | Senior Operator | Detaillierter Bericht mit Testergebnissen |

| Monatlich | Umfassende vorbeugende Wartung, Inspektion der Verschleißteile | Druck/Durchfluss-Prüfungen | Servicetechniker | Vollständiger Wartungsbericht mit Komponentenstatus |

| Vierteljährlich | Überprüfung der Kalibrierung, Austausch von Komponenten | Systemeignungstests mit Referenzproben | Qualifizierter Dienstleistungsanbieter | Kalibrierungszertifikate, Rückverfolgbarkeit von Komponenten |

Dr. Eliza Wong, die sich auf das Management von GMP-Einrichtungen spezialisiert hat, empfiehlt, Reinigungsverfahren auf der Grundlage der tatsächlichen Nutzung und nicht der Kalenderzeit zu entwickeln. "Ein System, das dreimal wöchentlich Fettgewebsproben verarbeitet, muss anders gewartet werden als ein System, das monatlich Proteinlösungen verarbeitet", erklärte sie bei einem Beratungsgespräch mit Behörden. "Eine risikobasierte Wartungsplanung optimiert sowohl die Systemleistung als auch die Ressourcenzuweisung".

Für besonders schwierige Reinigungssituationen sollten Sie diese fortschrittlichen Ansätze in Betracht ziehen:

- Enzymatische Reinigungsmittel, die auf spezifische Verunreinigungen abzielen

- Erweiterte Kontaktreinigungszyklen für schwierige Rückstände

- Abwechselnde Reinigungschemie zur Vermeidung von adaptiven Resistenzen

- Ultraschallunterstützung für abnehmbare Komponenten

- Spezialisierte Werkzeuge für den Zugang zu gesperrten Bereichen

Wir haben festgestellt, dass die Dokumentation von "Reinigungseffektivitätssignaturen" - spezifische Indikatoren für eine erfolgreiche Reinigung - die folgenden Punkte verbessert

Häufig gestellte Fragen zur cRABS-Fehlerbehebung

Grundlegende Fragen

Q: Was ist die cRABS-Fehlerbehebung und warum ist sie wichtig?

A: Bei der Fehlersuche in cRABS geht es darum, Probleme zu erkennen und zu lösen, die das reibungslose Funktionieren der Krebse oder ihrer Umgebung verhindern. Sie ist entscheidend für die Gesunderhaltung der Krebse und das Verständnis ihres Verhaltens, insbesondere in Aquarien oder in Gefangenschaft. Die richtige Fehlersuche kann helfen, Gesundheitsprobleme, Lebensraumprobleme und Verhaltensanomalien zu lösen.

Q: Wie beginne ich mit der Fehlersuche bei häufigen Krabbenproblemen?

A: Beginnen Sie damit, das Verhalten und die Umgebung Ihrer Krebse zu beobachten. Achten Sie auf Anzeichen von Stress, Verletzungen oder Lebensraumproblemen. Überprüfen Sie gegebenenfalls die Wasserqualität und stellen Sie sicher, dass die Bedürfnisse der Tiere in Bezug auf Ernährung und Lebensraum erfüllt werden. Häufige Probleme sind schlechte Wasserqualität, unzureichende Ernährung oder Stress durch Umweltveränderungen.

Erweiterte Fehlersuche

Q: Was ist, wenn meine Krabben ein ungewöhnliches Verhalten zeigen, wie z. B. aggressives Verhalten oder Lethargie?

A: Ungewöhnliches Verhalten bei Krabben kann durch Stress, Krankheit oder Umweltfaktoren verursacht werden. Suchen Sie nach Raubtieren, Schädlingen oder Krankheiten, die Ihre Krebse befallen könnten. Achten Sie auf die richtige Wasserqualität und Temperaturstabilität. Vergewissern Sie sich auch, dass die Krebse eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Versteckmöglichkeiten erhalten, um Stress zu vermeiden.

Q: Wie kann ich Probleme im Zusammenhang mit dem Lebensraum meiner Krabben beheben?

A: Probleme mit dem Lebensraum können durch die Gewährleistung der richtigen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Substratbedingungen gelöst werden. Ersetzen Sie alle ungeeigneten Materialien, wie z. B. bestimmte Sandarten, die Atemwegsprobleme verursachen können. Sorgen Sie für ausreichend Platz und Sichtbarrieren, um den Stress der Krebse zu verringern.

Q: Was ist, wenn sich meine Krebse nicht richtig häuten oder Anzeichen einer unvollständigen Häutung zeigen?

A: Eine fehlerhafte Häutung kann durch schlechte Umweltbedingungen oder Nährstoffmangel verursacht werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Krebse Zugang zu kalziumreichen Nahrungsquellen haben, um die Häutung zu unterstützen. Achten Sie auf eine angemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit, da plötzliche Veränderungen den Häutungsprozess stören können.

Erweiterte Umweltaspekte

Q: Wie finde ich heraus, ob meine Krebse durch Verschmutzung oder Verunreinigung beeinträchtigt werden?

A: Verschmutzung und Verunreinigung können die Gesundheit der Krabben stark beeinträchtigen. Testen Sie regelmäßig die Wasserqualität und stellen Sie sicher, dass keine chemischen Verunreinigungen vorhanden sind. Verwenden Sie geeignete Filtersysteme und wechseln Sie das Wasser häufig, um Verschmutzungen zu vermeiden. Vermeiden Sie außerdem das Einbringen von Materialien, die schädliche Chemikalien in die Umwelt auslaugen könnten.

Externe Ressourcen

- Fehlerbehebung | Bildschirmkrabbe - Hak5 - Diese Ressource enthält Anleitungen zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Screen Crab-Geräten, einschließlich WiFi-Verbindungsproblemen und Fehlern bei der Cloud-Verbindung.

- Vereinigung der Einsiedlerkrebse: Gesundheitstipps - Bietet Ratschläge zur Fehlerbehebung bei Gesundheitsproblemen von Einsiedlerkrebsen, wie z. B. schalenschlagendes Verhalten, Temperaturprobleme und Ernährungsfragen.

- Vereinigung der Einsiedlerkrebse: Krabbensubstrat Fehlersuche - Erörtert häufige substratbedingte Probleme in Einsiedlerkrebs-Habitaten, einschließlich Schimmel, Überschwemmungen und Austrocknung, und bietet Lösungen für diese Probleme.

- Schamläuse (Filzläuse) - Diagnose und Behandlung - Bietet Informationen zur Diagnose und Behandlung von Schamläusen, die umgangssprachlich oft als "Filzläuse" bezeichnet werden.

- Vorbereitungen für Schälkrebse - Bietet Einblicke in die Vorbereitung und das Management von Fallen für Blaukrabben, insbesondere für den Fang von Schälern vor der Häutung.

- [Keine spezifischen Ressourcen für "cRABS troubleshooting" gefunden] - Da es nur wenige Ressourcen gibt, die sich direkt auf das Schlüsselwort "cRABS troubleshooting" beziehen, können zusätzliche relevante Informationen durch die Suche nach allgemeineren Begriffen oder spezifischen Kategorien von Krabben-bezogenen Themen gefunden werden.

Verwandte Inhalte:

- cRABS Materialtransfer: Sicherstellung des sterilen Produktflusses

- cRABS in sterilen Arzneimitteln: Verbesserung der aseptischen Produktion

- cRABS für die Zelltherapie: Fortschritte bei der sterilen Verarbeitung

- cRABS Air Systems: Sicherstellung einer ISO 5-Umgebung

- cRABS-Materialien der nächsten Generation: Fortschrittliche sterile Barrieren

- Impfstoffproduktion mit cRABS: Sicherstellung der Sterilität

- cRABS in Biologics: Fortschritte bei der Sterilherstellung

- cRABS-Flexibilität: Vorteile gegenüber starren Isolatoren

- cRABS in der personalisierten Medizin: Sicherstellung der Sterilität