Verständnis der In-Situ-Filtration: Grundprinzipien und Anwendungen

Die biopharmazeutische Produktionslandschaft hat sich in den letzten zehn Jahren stark gewandelt, wobei sich die In-situ-Filtration als entscheidende Technologie für die Aufrechterhaltung der Prozessintegrität und Produktqualität herausgestellt hat. Im Kern bezieht sich die In-Situ-Filtration auf Filtrationsprozesse, die direkt innerhalb des Produktionsgefäßes oder -systems durchgeführt werden, ohne dass die Materialien in eine separate Filtrationsanlage überführt werden. Dieser Ansatz stellt einen grundlegenden Wandel gegenüber den traditionellen Methoden dar, die einen Produkttransfer zwischen den einzelnen Arbeitsschritten erforderten, was häufig zu Kontaminationsrisiken und Prozessineffizienzen führte.

Ich stieß zum ersten Mal auf die besonderen Herausforderungen bei der Implementierung konformer Filtersysteme, als ich einen Hersteller von Biologika beriet, der mit Problemen der Chargenkontamination zu kämpfen hatte. Der konventionelle Ansatz umfasste mehrere Transferschritte, die Schwachstellen in ihrem Prozess verursachten. Der Paradigmenwechsel zur In-situ-Technologie beseitigte diese Schwachstellen, brachte aber auch neue regulatorische Überlegungen mit sich, die zunächst nicht offensichtlich waren.

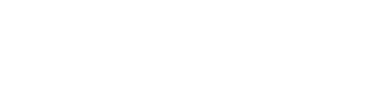

In-situ-Filtrationssysteme werden in der biopharmazeutischen Produktion für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter Zellseparation, Klärung von Kulturmedien, Proteinreinigung und Sterilfiltration. Die Technologie erweist sich als besonders wertvoll bei der kontinuierlichen Bioprozessierung, wo die Aufrechterhaltung geschlossener Systeme das Kontaminationsrisiko erheblich reduziert und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit des Prozesses verbessert. Was diese Systeme von herkömmlichen Ansätzen unterscheidet, ist ihre direkte Integration in den Produktionsstrang, die eine Filtration ohne Unterbrechung der Systemintegrität ermöglicht - ein Merkmal, das von den Regulierungsbehörden, die sich auf die Kontaminationskontrolle konzentrieren, besonders geschätzt wird.

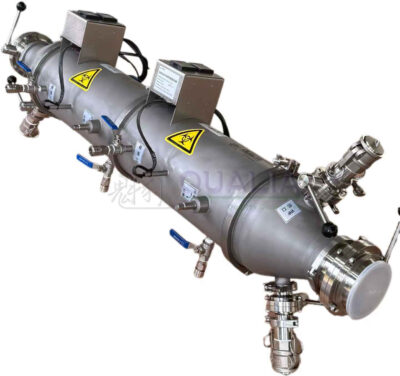

Das Grundprinzip besteht darin, Filtrationselemente direkt in Behälter oder Fließwege zu integrieren, um Partikel, Zellen oder Verunreinigungen zu entfernen, während die Prozessflüssigkeit im Primärsystem verbleibt. Durch diese Integration entfallen Transferschritte, die in der Regel zusätzliche Ausrüstung, Anschlüsse und Handhabung erfordern - alles potenzielle Quellen für Verunreinigungen oder Produktverluste, die bei Inspektionen die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich ziehen.

Bei der Prüfung der QUALIA's Ich habe festgestellt, dass der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Systemen liegt, die von Anfang an auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ausgerichtet sind, anstatt diese nachträglich zu erfüllen. Diese Philosophie spiegelt die wachsende Erkenntnis der Branche wider, dass regulatorische Erwägungen die ersten Designentscheidungen bestimmen müssen und nicht erst im Nachhinein berücksichtigt werden dürfen.

Das regulatorische Umfeld für In-Situ-Filtrationstechnologien

Um sich im regulatorischen Umfeld für In-situ-Filtrationstechnologien zurechtzufinden, muss man ein komplexes Ökosystem von Aufsichtsbehörden, Richtlinien und Compliance-Standards verstehen. Zu den wichtigsten Aufsichtsbehörden für diese Systeme gehören die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA), die Europäische Arzneimittelagentur (EMA), die japanische Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) und verschiedene nationale Aufsichtsbehörden weltweit. Jede von ihnen bringt unterschiedliche Perspektiven in die Anforderungen an die Einhaltung der Vorschriften ein, obwohl die Harmonisierungsbemühungen einige grenzüberschreitende Abweichungen verringert haben.

Die FDA-Leitlinien für prozessanalytische Technologien (PAT) und die Initiative "Quality by Design" (QbD) bieten einen grundlegenden Rahmen für die Implementierung der In-situ-Filtration. Gemäß 21 CFR Parts 210 und 211 müssen die Hersteller nachweisen, dass ihre Filtrationssysteme die Prozesskontrolle aufrechterhalten, Kontaminationen verhindern und eine gleichbleibende Produktqualität gewährleisten. Die EMA betont diese Aspekte in ähnlicher Weise in Anhang 1 des EU-GMP-Leitfadens, der im Jahr 2022 erheblich überarbeitet wurde, wobei der Schwerpunkt auf Strategien zur Kontaminationskontrolle liegt, die für In-situ-Technologien besonders wichtig sind.

Dr. Patricia Ramirez, eine Expertin für regulatorische Angelegenheiten, die ich während eines kürzlich durchgeführten Implementierungsprojekts konsultierte, betonte, dass "die regulatorische Landschaft nicht statisch ist - sie entwickelt sich in Richtung strengerer Erwartungen an die Schließung von Prozessen und die Verhinderung von Verunreinigungen, wodurch ordnungsgemäß konzipierte In-situ-Filtrationssysteme immer wichtiger für die Einhaltung der Vorschriften werden".

Jüngste regulatorische Entwicklungen haben dem Nachweis des Prozessverständnisses größere Bedeutung beigemessen. Der verstärkte Fokus der FDA auf die kontinuierliche Herstellung hat zu zusätzlichen Leitlinien geführt, die sich speziell auf prozessinterne Kontrollen und Echtzeitüberwachung beziehen - Elemente, die besonders relevant sind für In-situ-Filtrationssysteme, die die Kontinuität des Prozesses aufrechterhalten. Auch die Richtlinien des International Council for Harmonisation (ICH), insbesondere Q8, Q9, Q10 und Q11, legen Erwartungen an systematische Ansätze für Entwicklung, Herstellung und Qualitätsrisikomanagement fest, die sich direkt auf die Implementierung von Filtrationssystemen auswirken.

Eine besondere Herausforderung für die Hersteller ist die Interpretation der Anwendung dieser umfassenden rechtlichen Rahmenbedingungen auf spezifische In-situ-Technologien. Die Richtlinien erwähnen selten explizit bestimmte Filtrationskonfigurationen und lassen somit viel Raum für Interpretationen. Diese rechtliche Unklarheit schafft sowohl Herausforderungen als auch Chancen: Hersteller müssen solide Begründungen für ihre Compliance-Ansätze entwickeln, können aber auch innovative Lösungen implementieren, sofern sie die Gleichwertigkeit mit etablierten Methoden nachweisen.

Ein wichtiger regulatorischer Trend, der sich auf die In-Situ-Filtration auswirkt, ist die verstärkte Prüfung von extrahierbaren und auslaugbaren Stoffen aus Systemkomponenten. Die Aufsichtsbehörden erwarten jetzt eine umfassende Bewertung von Materialien, die mit Prozessflüssigkeiten in Berührung kommen, mit besonderem Augenmerk auf die möglichen Auswirkungen auf die Produktqualität und -sicherheit. Dies hat die Hersteller dazu veranlasst, anspruchsvollere Materialcharakterisierungs- und Testprotokolle zu entwickeln, die in Validierungsprogramme integriert werden müssen.

GMP-Einhaltung: Kritische Anforderungen für In-Situ-Filtrationssysteme

Die Einhaltung der Guten Herstellungspraxis (GMP) bildet den Eckpfeiler der behördlichen Anerkennung von In-situ-Filtrationstechnologien. Bei der Implementierung dieser Systeme in mehreren Anlagen habe ich festgestellt, dass die GMP-Anforderungen im Allgemeinen in verschiedene Kategorien unterteilt werden können: Systemdesign, Baumaterialien, Validierungsprotokolle und laufende Überwachungsanforderungen - jede stellt eine besondere Herausforderung für die Einhaltung dar.

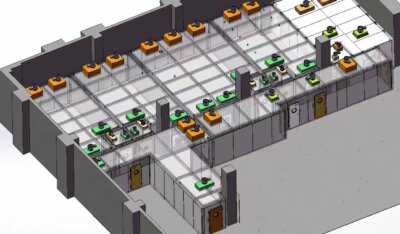

Aus konstruktiver Sicht müssen GMP-konforme In-situ-Filtrationssysteme Merkmale aufweisen, die eine Kontamination verhindern und gleichzeitig die Reinigung, Sterilisation und Wartung erleichtern. Dazu gehören Überlegungen zu Toträumen, zur Entleerbarkeit und zur Integrität der Anschlüsse. Die Systeme müssen nachweislich in der Lage sein, vollständig zu entleeren und Rückhaltevolumen zu beseitigen, in denen sich Mikroorganismen ansiedeln könnten. Bei einem Audit, das ich vor kurzem miterlebte, konzentrierten sich die Inspektoren speziell auf diese Konstruktionselemente, wobei sie insbesondere die Validierung der Fließwege und das Potenzial für Produktrückstände in Frage stellten.

Die Konstruktionsmaterialien sind ein weiteres wichtiges Kriterium für die Einhaltung der Vorschriften. Alle Oberflächen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, müssen der USP-Klasse VI oder gleichwertigen Standards entsprechen und eine dokumentierte Kompatibilität mit Prozessflüssigkeiten, Reinigungsmitteln und Sterilisationsverfahren aufweisen. Ein umfassendes Profil der extrahierbaren und auslaugbaren Stoffe ist unerlässlich, wobei die potenziellen Auswirkungen auf die Produktqualität besonders zu beachten sind. Diese Tabelle fasst die wichtigsten Materialanforderungen in den verschiedenen Regelwerken zusammen:

| Rechtlicher Rahmen | Materielle Anforderungen | Erforderliche Dokumentation | Typische Herausforderungen |

|---|---|---|---|

| FDA (US) | USP Klasse VI, nicht von Tieren gewonnen | Studien über extrahierbare/auslaugbare Stoffe, Materialzertifikate | Nachweis der Konsistenz zwischen den Materialpartien |

| EMA (EU) | Ph.Eur. 3.1.9 Konformität, TSE/BSE-freie Zertifikate | Profil der extrahierbaren Stoffe mit Simulanzien, die den tatsächlichen Prozess darstellen | Vielfältige Dokumentationsanforderungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten |

| PMDA (Japan) | Einhaltung der japanischen Pharmakopöe, Fremdstoffkontrollen | Übersetzte Dokumentation, ggf. lokale Prüfung erforderlich | Sprachbarrieren, Anforderungen an die lokale Vertretung |

| ISO 10993 (allgemein) | Biokompatibilität für Geräte in biologischen Systemen | Prüfberichte von akkreditierten Laboratorien | Unterschiedliche Auslegungen durch die Regulierungsbehörden |

Dr. James Chen, Spezialist für Bioprozessausrüstungen bei einem großen Pharmahersteller, teilte mir mit, dass "die Materialauswahl für In-situ-Filtrationskomponenten ein Gleichgewicht zwischen mechanischer Leistung, chemischer Kompatibilität und behördlicher Akzeptanz erfordert - eine komplexe Gleichung, die oft zu Designkompromissen zwingt".

Die Dokumentationsanforderungen für die GMP-Konformität sind für diese Systeme besonders streng. Die Hersteller müssen eine umfassende Konstruktionsdokumentation führen, einschließlich detaillierter Diagramme, Materialzertifikate, Validierungsprotokolle und Aufzeichnungen zur Änderungskontrolle. Die Herstellungsunterlagen müssen eine konsistente Produktion gemäß den genehmigten Verfahren belegen, wobei kritische Parameter, die die Filtrationsleistung beeinflussen, besonders zu beachten sind.

Die Hochleistungsfähige In-situ-Filtrationstechnologien müssen Vorkehrungen für die laufende Überwachung und Kontrolle enthalten. Dazu gehören die Implementierung geeigneter Sensoren, Probenahmeanschlüsse und Prüfprotokolle zur Überprüfung der gleichbleibenden Leistung. Die Systeme sollten eine prozessbegleitende Überwachung ermöglichen, ohne die Sterilität oder den Prozessabschluss zu beeinträchtigen - eine technische Herausforderung, die oft innovative technische Lösungen erfordert.

Eine besonders anspruchsvolle GMP-Anforderung ist der Nachweis der Wirksamkeit von Reinigungs- und Sterilisationsverfahren. Die Validierung der Vor-Ort-Reinigung erfordert den Nachweis, dass alle produktberührten Oberflächen durchgängig gemäß den vordefinierten Akzeptanzkriterien gereinigt werden können, die in der Regel anhand des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC), der Leitfähigkeit oder spezifischer Produkttests gemessen werden. Die Validierung der Sterilisation erfordert ebenfalls den Nachweis einer gleichbleibenden Sterilität im gesamten System, mit besonderem Augenmerk auf die durch Wärmeverteilungsstudien ermittelten ungünstigsten Stellen.

Validierungsprotokolle und Dokumentationsanforderungen

Eine umfassende Validierung ist vielleicht der ressourcenintensivste Aspekt der Einhaltung von Vorschriften für In-situ-Filtrationssysteme. Nachdem ich mehrere Unternehmen durch diesen Prozess geführt habe, habe ich gelernt, dass eine erfolgreiche Validierung eine sorgfältige Planung, rigorose Durchführung und detaillierte Dokumentation erfordert. Der Validierungslebenszyklus umfasst in der Regel die Installationsqualifizierung (IQ), die Betriebsqualifizierung (OQ) und die Leistungsqualifizierung (PQ) - jeweils mit spezifischen Dokumentationsanforderungen.

Bei der Installationsqualifizierung wird überprüft, ob das System gemäß den genehmigten Spezifikationen und Zeichnungen ordnungsgemäß installiert wurde. Dazu gehört die Überprüfung der Identität der Komponenten, der ordnungsgemäßen Montage, der Versorgungsanschlüsse und der Kalibrierung der Instrumente. Die Dokumentation muss detaillierte Bestandszeichnungen, Komponentenzertifikate, Kalibrierungsprotokolle und Verifizierungschecklisten umfassen. Während eines kürzlich durchgeführten Implementierungsprojekts bei einem Auftragsfertigungsunternehmen wurde uns die entscheidende Bedeutung umfassender IQ-Protokolle bewusst, als eine scheinbar geringfügige Abweichung zwischen den installierten Komponenten und den Konstruktionsspezifikationen den Zeitplan für die Validierung fast zum Scheitern brachte.

Mit der Betriebsqualifizierung wird nachgewiesen, dass das System über seinen gesamten Betriebsbereich wie vorgesehen funktioniert. Dazu gehört die Überprüfung von Kontrollsystemen, Alarmen, Verriegelungen und kritischen Prozessparametern. Bei In-Situ-Filtrationssystemen umfasst die OQ in der Regel die Überprüfung wichtiger Betriebsabläufe wie Filtrationszyklen, Reinigungsvorgänge und Integritätstests. In der folgenden Tabelle sind typische OQ-Elemente für diese Systeme aufgeführt:

| Validierungselement | Test-Parameter | Kriterien für die Akzeptanz | Erforderliche Dokumentation |

|---|---|---|---|

| Überprüfung der Durchflussrate | Mehrere Sollwerte über den gesamten Betriebsbereich | Tatsächlicher Durchfluss innerhalb von ±5% des Sollwerts, Systemdruck innerhalb der festgelegten Grenzen | Testdatenaufzeichnungen, Zertifikate für kalibrierte Instrumente |

| Integritätstest-Funktionalität | Automatisierte und manuelle Integritätstestsequenzen | Testergebnisse, die mit den Filterspezifikationen übereinstimmen, ordnungsgemäße Reaktion des Systems auf Testausfälle | Testverfahren, Ergebnisse für mehrere Testzyklen |

| Betrieb des Kontrollsystems | Alle automatischen Sequenzen, manuelle Übersteuerungen, Alarmbedingungen | Das System funktioniert gemäß den funktionalen Spezifikationen, ordnungsgemäße Datenaufzeichnung | Zusammenfassung der Softwarevalidierung, Überprüfung der Kontrollsequenz |

| Temperatur- und Druckregelung | Betriebsbereiche, Rampenraten, Regelstabilität | Parameter bleiben innerhalb der festgelegten Bereiche | Trenddaten, Statistische Analyse der Kontrollgenauigkeit |

Bei der Leistungsqualifizierung wird überprüft, ob das System unter den tatsächlichen Verarbeitungsbedingungen die erwartete Leistung erbringt. Bei Filtersystemen umfasst die PQ in der Regel mehrere Verarbeitungsläufe mit tatsächlichen oder repräsentativen Prozessmaterialien. Der Umfang muss den normalen Betrieb, Grenzfälle und potenzielle Fehlermodi abdecken, um eine robuste Leistung in allen möglichen Szenarien nachzuweisen.

Die Dokumentationsanforderungen gehen über diese formalen Qualifikationsstufen hinaus. Die Prozessvalidierung erfordert den Nachweis, dass der Filtrationsprozess die vordefinierten Akzeptanzkriterien für Parameter wie Produktklarheit, Reduzierung der biologischen Belastung oder Proteinrückgewinnung durchgängig erreicht. Dazu gehören in der Regel Studien zur Prozesscharakterisierung, um den betrieblichen Gestaltungsspielraum zu definieren, gefolgt von Validierungsläufen zum Nachweis der gleichbleibenden Leistung innerhalb dieses Spielraums.

Die Änderungskontrolle stellt eine weitere kritische Dokumentationsanforderung dar, die insbesondere für fortschrittliche In-situ-Filtrationssysteme mit komplexen Integrationspunkten. Jede Änderung an Systemkomponenten, Betriebsparametern oder Steuerungsabläufen erfordert in der Regel eine formelle Änderungsbewertung und eine angemessene Revalidierung. Dies führt zu einem Spannungsverhältnis zwischen Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung und der Einhaltung von Vorschriften - ein Gleichgewicht, das durchdachte Änderungsmanagementprotokolle erfordert.

Eine besondere Herausforderung ist für mich die Sicherstellung, dass die Validierungsdokumentation den spezifischen Erwartungen der verschiedenen Aufsichtsbehörden entspricht. Die FDA legt in der Regel den Schwerpunkt auf die wissenschaftliche Begründung und das Prozessverständnis, während die europäischen Aufsichtsbehörden oft mehr Wert auf die Einhaltung von Verfahren und eine umfassende Dokumentation legen. Bei der Entwicklung von Validierungspaketen, die mehreren behördlichen Perspektiven gerecht werden, muss sowohl auf den technischen Inhalt als auch auf das Format der Dokumentation geachtet werden.

Navigieren durch Clean-in-Place- (CIP) und Steam-in-Place- (SIP) Regulierungsstandards

Automatisierte Reinigungs- und Sterilisationstechnologien sind entscheidende Aspekte für die Einhaltung von In-situ-Filtrationsvorschriften, wobei sich die Erwartungen der Behörden immer weiter in Richtung strengerer Standards entwickeln. CIP- und SIP-Systeme müssen nicht nur ihre Wirksamkeit, sondern auch ihre Konsistenz und Reproduzierbarkeit unter Beweis stellen - Eigenschaften, die sowohl vom Systemdesign als auch von den Betriebsparametern abhängen.

Der rechtliche Rahmen für die CIP-Validierung umfasst mehrere Schlüsselelemente. Zunächst müssen die Hersteller wissenschaftlich begründete Akzeptanzkriterien auf der Grundlage von Produktmerkmalen, Oberflächeneigenschaften und potenziellen Verunreinigungen festlegen. Diese Kriterien umfassen in der Regel Grenzwerte für chemische Rückstände, biologische Verunreinigungen, Endotoxine und Produktverschleppung. Die Dokumentation muss belegen, dass die Reinigungsverfahren diese Kriterien für alle produktberührten Oberflächen durchgängig erfüllen.

Die SIP-Validierung erfordert ebenfalls den Nachweis einer gleichbleibenden Sterilität im gesamten System. Dazu gehören in der Regel umfassende Studien zur Temperaturverteilung, um kalte Stellen zu identifizieren, gefolgt von Tests mit biologischen Indikatoren, um eine angemessene Sterilisation zu überprüfen. Die Dokumentation muss Daten zur Temperaturverteilung, Gründe für die Platzierung biologischer Indikatoren und die Validierung von Sterilisationszyklen einschließlich Worst-Case-Szenarien enthalten.

Bei einem von mir im letzten Jahr geleiteten Projekt zur Neugestaltung einer Produktionsanlage stießen wir auf erhebliche Herausforderungen bei der Integration von CIP- und SIP-Funktionen mit In-situ-Filterkomponenten. Die Kompatibilität zwischen Filtermaterialien und Reinigungschemikalien stellte eine besondere Herausforderung dar und erforderte eine sorgfältige Materialauswahl und umfangreiche Validierungstests. Diese Erfahrung machte deutlich, wie wichtig es ist, die Anforderungen an die Reinigung und Sterilisation bereits bei der Planung des Systems zu berücksichtigen, anstatt sie erst im Nachhinein zu berücksichtigen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Aspekte von CIP/SIP-Systemen mit integrierter In-situ-Filtration:

| System-Aspekt | Regulatorische Anforderung | Überlegungen zur Umsetzung | Validierungsansatz |

|---|---|---|---|

| KVP-Entwurf | Vollständige Abdeckung, Beseitigung von toten Beinen und schattigen Bereichen | Platzierung der Sprühvorrichtung, Gestaltung der Fließwege | Prüfung der Riboflavinabdeckung, Studien zur chemischen Verteilung |

| Chemische Verträglichkeit | Kompatibilität zwischen Reinigungsmitteln und Systemmaterialien | Materialauswahl, Expositionsgrenzen | Beschleunigte Alterungsstudien, Prüfung auf extrahierbare Bestandteile nach wiederholten Reinigungszyklen |

| Temperaturverteilung (SIP) | Gleichmäßige Dampfverteilung, Beseitigung von kalten Stellen | Platzierung von Kondensatableitern, Isolierung, Kondensatabfuhr | Umfassende Temperaturkartierung, Worst-Case-Tests |

| Prozesskontrollen | Reproduzierbare Zyklusparameter, angemessene Überwachung | Sensorplatzierung, Kontrollalgorithmen | Statistische Analyse von Zyklusdaten, Prozessfähigkeitsstudien |

| Zyklus-Entwicklung | Wissenschaftlich begründete Zyklusparameter | Studien zur Parameteroptimierung | Entwicklung von Reinigungskurven, Validierung von Rückstandsnachweisverfahren |

Dr. Sarah Johnson, Validierungsspezialistin bei einem großen Biologikahersteller, teilte ihre Sichtweise während eines kürzlich abgehaltenen Branchenpanels: "Die Integration von CIP/SIP-Funktionen mit der In-situ-Filtration ist einer der schwierigsten Aspekte der Systemvalidierung. Die Regulierungsbehörden erwarten zunehmend eine solide wissenschaftliche Begründung für die Zyklusparameter, anstatt sich einfach auf historische Praktiken zu verlassen."

Die Dokumentationsanforderungen für die CIP/SIP-Validierung sind besonders umfangreich. Die Hersteller müssen umfassende Aufzeichnungen führen, darunter Zyklusentwicklungsberichte, Validierungsprotokolle und -berichte, Routineüberwachungsdaten und regelmäßige Revalidierungsstudien. Die Dokumentation des Abweichungsmanagements ist besonders wichtig, da die Inspektoren der Aufsichtsbehörden sich häufig darauf konzentrieren, wie Unternehmen auf Reinigungs- oder Sterilisationsfehler reagieren.

Eine besondere regulatorische Herausforderung besteht darin, eine gleichbleibende Reinigungsleistung über verschiedene Produkttypen oder Herstellungskampagnen hinweg nachzuweisen. Bei der Implementierung In-situ-Filtrationssysteme für MehrproduktanlagenValidierungspakete müssen Worst-Case-Szenarien auf der Grundlage von Löslichkeit, Toxizität und Nachweisgrenzen berücksichtigen. Dies erfordert häufig die Entwicklung von Matrixansätzen, die systematisch die Reinigungsprobleme des gesamten Produktportfolios bewerten.

Was in den jüngsten behördlichen Richtlinien immer deutlicher wird, ist die Erwartung einer wissenschaftlichen Begründung und nicht nur die Befolgung historischer Praktiken. Moderne Validierungsansätze müssen das Prozessverständnis und die Risikobewertung nutzen, um Reinigungs- und Sterilisationsprotokolle zu entwickeln, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind, anstatt sich auf generische Ansätze zu verlassen.

Implementierung von Strategien zur Risikobewertung für die Einhaltung von Vorschriften

Risikobasierte Ansätze sind für die Einhaltung von Vorschriften für In-situ-Filtrationssysteme von zentraler Bedeutung und spiegeln den allgemeinen Trend im Qualitätsmanagement in der pharmazeutischen Industrie wider. Die Aufsichtsbehörden erwarten von den Herstellern zunehmend, dass sie systematische Risikobewertungsmethoden anwenden, um potenzielle Fehlermöglichkeiten, die sich auf die Produktqualität oder die Prozesskonsistenz auswirken könnten, zu identifizieren, zu bewerten und zu entschärfen.

Die ICH-Richtlinie Q9 bietet einen grundlegenden Rahmen für das Qualitätsrisikomanagement, der direkt auf Filtrationssysteme anwendbar ist. Dieser Ansatz beginnt mit der Risikoidentifizierung - der systematischen Bewertung potenzieller Fehlermodi in Bezug auf Systemdesign, Materialien, Kontrollstrategien und Betriebsparameter. Bei der In-situ-Filtration gehören zu den üblichen Risikofaktoren Fehler in der Filterintegrität, ineffektive Reinigung, Materialkompatibilitätsprobleme und Schwachstellen im Kontrollsystem.

Die Risikobewertung erfordert eine Beurteilung der Wahrscheinlichkeit und des Schweregrads jedes identifizierten Risikos. Dies erfordert in der Regel funktionsübergreifende Beiträge von Experten aus den Bereichen Technik, Qualität, Fertigung und Regulierung, um ein umfassendes Verständnis der möglichen Auswirkungen zu entwickeln. Die effektivsten Risikobewertungen beziehen Daten von ähnlichen Systemen, historische Leistungen und wissenschaftliche Erkenntnisse mit ein, anstatt sich ausschließlich auf subjektive Einschätzungen zu verlassen.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Visualisierungstools die Risikokommunikation während dieser Bewertungen erheblich verbessern. Während der Implementierung eines komplexen Filtersystems im letzten Jahr entwickelten wir eine Risikomatrix mit Wärmebildern, die sich als besonders wertvoll erwies, um die Validierungsbemühungen auf die Elemente mit dem höchsten Risiko zu konzentrieren. Dieser gezielte Ansatz ermöglichte eine effizientere Ressourcenzuweisung bei gleichzeitiger Einhaltung umfassender gesetzlicher Bestimmungen.

Die Strategien zur Risikokontrolle müssen dem bewerteten Risikoniveau angemessen sein. Elemente mit hohem Risiko erfordern in der Regel technische Kontrollen wie redundante Sensoren, automatische Verriegelungen oder ausfallsichere Mechanismen. Bei Elementen mit mittlerem Risiko können verfahrenstechnische Kontrollen eingesetzt werden, die durch Schulung und Aufsicht verstärkt werden. Die Dokumentation muss zeigen, dass die Kontrollstrategien die Restrisiken auf ein akzeptables Niveau reduzieren, und zwar durch objektive Beweise und nicht durch Annahmen.

Die folgenden Risikobewertungsansätze erweisen sich als besonders wertvoll für die Einhaltung der In-situ-Filtration:

| Methode der Risikobewertung | Anwendung auf die In-Situ-Filtration | Anforderungen an die Dokumentation | Regulatorische Erwartungen |

|---|---|---|---|

| Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) | Systematische Bewertung potenzieller Fehlerarten und ihrer Auswirkungen | Ausgefüllte FMEA-Arbeitsblätter mit Nummern für die Risikopriorität und Strategien zur Risikominderung für Elemente mit hohem Risiko | Nachweis, dass Hochrisikoszenarien mit geeigneten Kontrollen angegangen wurden |

| Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte (HACCP) | Identifizierung von kritischen Kontrollpunkten in Filtrationsprozessen | Definitionen kritischer Kontrollpunkte, Überwachungsverfahren, Protokolle über Korrekturmaßnahmen | Nachweis einer wissenschaftlichen Begründung für Parametergrenzen |

| Fehlerbaumanalyse (FTA) | Bewertung komplexer Versagensszenarien mit mehreren beitragenden Faktoren | Fehlerbaumdiagramme, Wahrscheinlichkeitsberechnungen für komplexe Szenarien | Nachweis, dass das Systemdesign potenzielle Fehlerkaskaden berücksichtigt |

| Prozess-Gefahrenanalyse (PHA) | Bewertung von Sicherheits- und Qualitätsrisiken bei Filtrationsvorgängen | PHA-Arbeitsblätter, Dokumentation der Teamzusammensetzung, Nachverfolgung von Aktionspunkten | Dokumentierte Beseitigung der festgestellten Gefahren |

Dr. Michael Rivera, ein Compliance-Berater, der uns bei unserer jüngsten Implementierung beriet, betonte, dass "Risikobewertungen keine Dokumentationsübungen sein sollten - sie sollten echte Design- und Betriebsentscheidungen vorantreiben. Die Aufsichtsbehörden können schnell zwischen oberflächlichen Bewertungen und solchen, die wirklich in die Systementwicklung eingeflossen sind, unterscheiden.

Die Aufsichtsbehörden erwarten zunehmend, dass die Risikobewertung in den gesamten Lebenszyklus des Systems integriert wird - von der anfänglichen Planung über das Betriebsmanagement bis hin zur Stilllegung. Bei In-situ-Filtrationssystemen umfasst dies Risikobewertungen für den Entwurf, die Installation, den Betrieb und das Änderungsmanagement. Dabei sollte es sich nicht um isolierte Übungen handeln, sondern um miteinander verbundene Bewertungen, die auf dem bisherigen Risikowissen aufbauen.

Eine besondere Herausforderung besteht darin, die Dokumentation der Risikobewertung als lebendiges Dokument zu erhalten, das sich mit den betrieblichen Erfahrungen weiterentwickelt. Bei der Umsetzung In-situ-Filtrationstechnologie mit neuartigen IntegrationsmerkmalenWir haben vierteljährliche Risikoprüfungsprotokolle erstellt, die Betriebsdaten, Abweichungstendenzen und neue gesetzliche Vorschriften berücksichtigen. Dieser Ansatz zeigte den Inspektoren, dass Risikomanagement keine einmalige Angelegenheit ist, sondern eine ständige Verpflichtung zum Prozessverständnis.

Grenzüberschreitende Überlegungen: Navigieren durch internationale Regulierungsunterschiede

Der globale Charakter der pharmazeutischen Produktion bringt besondere Herausforderungen für die Implementierung der In-situ-Filtration in verschiedenen Rechtsordnungen mit sich. Trotz der Harmonisierungsbemühungen von Organisationen wie ICH und PIC/S gibt es nach wie vor erhebliche Unterschiede bei den Erwartungen der Behörden, den Dokumentationsanforderungen und den Umsetzungsfristen auf den wichtigsten Märkten.

Der Ansatz der FDA legt in der Regel den Schwerpunkt auf das Prozessverständnis und die wissenschaftliche Begründung, wobei relativ flexible Wege für den Nachweis der Konformität bestehen, sofern die Hersteller ihre Ansätze begründen können. Die europäischen Behörden konzentrieren sich oft stärker auf die Einhaltung von Verfahren und eine umfassende Dokumentation, die bestimmte Formate und Strukturen einhält. Asiatische Aufsichtsbehörden, insbesondere die japanische PMDA und die chinesische NMPA, verlangen häufig zusätzliche Überprüfungsschritte und eine marktspezifische Dokumentation, was die Umsetzungsfristen erheblich verlängern kann.

Diese Unterschiede sind eine besondere Herausforderung für globale Produktionsnetzwerke, die standardisierte In-situ-Filtrationsplattformen implementieren. Während eines kürzlich durchgeführten Implementierungsprojekts mit mehreren Standorten in Nordamerika, Europa und Asien sahen wir uns mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, wenn es darum ging, die Validierungsstrategien so abzustimmen, dass sie allen relevanten Behörden genügten. Als am effektivsten erwies sich die Entwicklung eines umfassenden Kernvalidierungspakets, das auf den strengsten Anforderungen in allen Rechtsordnungen basierte, und die anschließende Erstellung von marktspezifischen Ergänzungen, die den besonderen lokalen Erwartungen Rechnung tragen.

Eine weitere grenzüberschreitende Herausforderung stellen die Erwartungen der Behörden an die Sprache der Dokumentation dar. Während die englische Dokumentation für die Einreichung von FDA-Anträgen ausreichen kann, verlangen die europäischen Behörden für bestimmte Dokumente, insbesondere für solche, die von den Betreibern verwendet werden, Übersetzungen in die Landessprache. Asiatische Aufsichtsbehörden haben in der Regel umfangreichere Übersetzungsanforderungen, die sich manchmal auch auf technische Dokumente und Validierungsprotokolle erstrecken. Diese Übersetzungsanforderungen bedeuten einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand für Implementierungsprojekte.

Die folgende Tabelle verdeutlicht die wichtigsten Unterschiede in den regulatorischen Erwartungen der wichtigsten Märkte:

| Regulatorischer Aspekt | Vereinigte Staaten (FDA) | Europäische Union (EMA) | Japan (PMDA) | China (NMPA) |

|---|---|---|---|---|

| Primärer Schwerpunkt | Prozessverständnis und wissenschaftliche Begründung | Einhaltung der Verfahrensvorschriften und umfassende Dokumentation | Materialqualität und Produktionskonsistenz | Detaillierte Überprüfung und lokale Tests |

| Format der Dokumentation | Flexibles Format mit Schwerpunkt auf dem Inhalt | Strukturiertes CTD-Format mit spezifischen Erwartungen für jeden Abschnitt | Hochgradig strukturiert mit spezifischen Formatierungsanforderungen | Marktspezifische Formate mit lokalen Sprachanforderungen |

| Inspektionen vor Ort | Risikobasierter Ansatz mit Schwerpunkt auf kritischen Systemen | Regelmäßige Inspektionen mit Schwerpunkt auf der Einhaltung von GMP | Detaillierte Inspektionen einschließlich lokaler Fertigung | Umfassende Überprüfung vor Ort vor der Genehmigung |

| Änderungsmanagement | Etabliertes System zur Klassifizierung von Änderungen | Variationssystem mit definierten Kategorien | Konservativer Ansatz, der eine umfassende Rechtfertigung erfordert | Wesentliche Änderungen erfordern oft eine erneute Registrierung |

Materialzertifizierungen sind ein weiterer Bereich, in dem es grenzüberschreitende Unterschiede gibt. Während die Zertifizierung nach USP Klasse VI für die Einhaltung der FDA-Vorschriften ausreichen kann, verlangen die europäischen Behörden möglicherweise zusätzliche Unterlagen wie TSE/BSE-Zertifikate oder spezielle Tests auf extrahierbare Bestandteile. Asiatische Behörden verlangen oft länderspezifische Tests oder Zertifizierungen, die die bereits für andere Märkte durchgeführten Tests wiederholen.

Die Dokumentationspraktiken selbst unterscheiden sich je nach Regulierungsumfeld erheblich. FDA-Inspektoren konzentrieren sich in der Regel stark auf Untersuchungsberichte, Abweichungsmanagement und die Wirksamkeit von CAPA. Europäische Inspektoren prüfen häufig die Einhaltung von Verfahren und die Vollständigkeit der Dokumentation. Asiatische Aufsichtsbehörden prüfen die Produktionsaufzeichnungen häufig detaillierter und verlangen manchmal zweisprachige Dokumentation oder marktspezifische Formate.

Maria Chen, Global Regulatory Affairs Director bei einem multinationalen Pharmaunternehmen, erklärte kürzlich auf einer Konferenz, dass "der Schlüssel zu einer erfolgreichen grenzüberschreitenden Umsetzung darin liegt, nicht nur die schriftlichen Anforderungen zu verstehen, sondern auch die ungeschriebenen Erwartungen und kulturellen Kontexte, die die regulatorischen Ansätze in verschiedenen Regionen beeinflussen".

Für Unternehmen, die globale Produktionsstrategien umsetzen, bedeuten diese Unterschiede eine erhebliche Komplexität. Die Entwicklung standardisierter In-situ-Filtrationsplattformen, die alle relevanten Behörden zufriedenstellen, erfordert eine sorgfältige Beachtung der Konstruktionsmerkmale, Validierungsansätze und Dokumentationsverfahren. Die erfolgreichsten Implementierungen beinhalten in der Regel eine frühzeitige Einbindung der Aufsichtsbehörden in allen Zielmärkten, um die Erwartungen abzustimmen, bevor erhebliche Ressourcen eingesetzt werden.

Zukunftssichere Compliance: Aufkommende regulatorische Trends

Das Regelungsumfeld für die In-situ-Filtration entwickelt sich weiter, wobei mehrere neue Trends die Anforderungen in den kommenden Jahren prägen werden. Das Verständnis dieser Entwicklungen ermöglicht es den Herstellern, vorausschauende Strategien zu implementieren, die die sich ändernden Erwartungen vorwegnehmen, anstatt auf sie zu reagieren.

Die kontinuierliche Herstellung stellt die vielleicht bedeutendste regulatorische Entwicklung dar, die die Filtrationstechnologien betrifft. Die Aufsichtsbehörden erkennen zunehmend die Qualitätsvorteile der kontinuierlichen Verarbeitung, und die FDA hat spezielle Teams eingerichtet, die sich auf die Bewertung und Genehmigung von kontinuierlichen Herstellungskonzepten konzentrieren. Die In-situ-Filtration spielt in diesen Systemen eine entscheidende Rolle, da sie den Prozessabschluss aufrechterhält und die Produktreinigung in Echtzeit ermöglicht. Kontinuierliche Systeme werfen jedoch neue regulatorische Fragen in Bezug auf Chargendefinition, Materialrückverfolgbarkeit und Prozessvalidierung auf.

Kürzlich nahm ich an einem Workshop der Regulierungsbehörde teil, auf dem Vertreter der FDA die bevorstehenden Leitlinien zur kontinuierlichen Herstellungsvalidierung erörterten. Ihre Betonung der Integration von Prozessanalysetechnologien (PAT) und Echtzeit-Freisetzungstests deutet darauf hin, dass künftige In-situ-Filtrationssysteme verbesserte Überwachungsfunktionen und Datenintegrationsmerkmale benötigen, um die sich entwickelnden regulatorischen Erwartungen zu erfüllen.

Die Digitalisierung und die Anforderungen an die Datenintegrität stellen einen weiteren neuen regulatorischen Schwerpunkt dar. Die Behörden nehmen zunehmend computergestützte Systeme im Zusammenhang mit Filtrationsprozessen unter die Lupe und legen dabei besonderes Augenmerk auf Prüfpfade, elektronische Aufzeichnungen und Datenverwaltung. Die künftige Einhaltung von Vorschriften wird wahrscheinlich ausgefeiltere Datenverwaltungsstrategien erfordern, die vollständige, konsistente und genaue Aufzeichnungen während des gesamten Produktlebenszyklus gewährleisten.

Die folgenden sich abzeichnenden Trends werden sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich auf die Einhaltung der Vorschriften für die In-situ-Filtration auswirken:

Verbesserte Prüfung auf extrahierbare und auslaugbare Stoffe: Die Erwartungen der Regulierungsbehörden entwickeln sich weiter in Richtung einer umfassenderen Materialcharakterisierung, einschließlich der Bewertung von Abbauprodukten unter prozessspezifischen Bedingungen.

Echtzeit-Freigabetests: Künftige Leitlinien werden wahrscheinlich den Schwerpunkt auf prozessbegleitende Überwachungstechnologien legen, die eine Qualitätssicherung in Echtzeit ermöglichen, anstatt sich auf retrospektive Tests zu verlassen.

Automatisierte Prozessverifizierung: Kontinuierliche Überprüfungsansätze werden von den Behörden zunehmend als Alternative zur traditionellen Drei-Chargen-Validierung akzeptiert und könnten die Einführung neuer Filtrationstechnologien vereinfachen.

Ökologische Nachhaltigkeit: Die neuen Vorschriften in der EU und anderswo berücksichtigen neben den traditionellen Qualitäts- und Sicherheitserwägungen zunehmend auch die Umweltauswirkungen.

Digitalisierte Compliance-Tools: Die Regulierungsbehörden entwickeln immer ausgefeiltere digitale Einreichungs- und Überprüfungssysteme, die die Art und Weise, wie die Unterlagen strukturiert und eingereicht werden, verändern werden.

Dr. Robert Anderson, ein ehemaliger FDA-Prüfer, der heute als Berater für Regulierungsstrategien tätig ist, bemerkte kürzlich auf einem Branchenforum, dass sich die Philosophie der Regulierungsbehörden eindeutig von einer punktuellen Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften hin zu einer laufenden Prozessüberprüfung unter Nutzung von Echtzeitdaten entwickelt - ein Wandel, der die Art und Weise, wie Filtrationssysteme validiert und überwacht werden, grundlegend verändern wird.

Eine besondere Herausforderung für die Hersteller besteht darin, die Investitionen in künftige Compliance-Funktionen mit den aktuellen gesetzlichen Anforderungen in Einklang zu bringen. Implementierung von fortschrittliche In-situ-Filtrationssysteme mit zukunftsweisenden Datenmöglichkeiten erfordert erhebliche Kapitalinvestitionen mit ungewissen Rückflusszeiten, da sich die Erwartungen der Regulierungsbehörden ständig weiterentwickeln.

Eine vielversprechende Entwicklung in der Branche sind kooperative Ansätze für regulatorische Innovationen. Organisationen wie die BioPhorum Operations Group (BPOG) und verschiedene Industriekonsortien arbeiten mit den Regulierungsbehörden zusammen, um gemeinsame Ansätze für neue Herausforderungen zu entwickeln, die möglicherweise vorhersehbarere Implementierungspfade für neue Technologien schaffen.

Für Hersteller, die heute In-situ-Filtrationssysteme einführen, besteht die klügste Strategie darin, sowohl die physischen Systeme als auch die Dokumentation zur Einhaltung der Vorschriften flexibel zu gestalten. Modulare Validierungsansätze, die gezielte Aktualisierungen anstelle einer umfassenden Revalidierung ermöglichen, erlauben eine effizientere Reaktion auf sich ändernde Anforderungen. Ebenso können Steuersysteme, die mit Erweiterungskapazitäten ausgestattet sind, neue Überwachungsanforderungen ohne umfangreiche Hardwareänderungen leichter erfüllen.

Das regulatorische Umfeld wird sich zweifellos weiterentwickeln, aber die grundlegenden Prinzipien der Produktqualität, der Prozesskonsistenz und der Patientensicherheit bleiben konstant. In-situ-Filtrationstechnologien, die an diesen Grundsätzen ausgerichtet sind und sich auf ein solides wissenschaftliches Verständnis stützen, werden auch in Zukunft gut positioniert sein, um das sich verändernde regulatorische Umfeld zu meistern.

Nachhaltige Compliance durch ganzheitliche Integration erreichen

Bei dieser Untersuchung der regulatorischen Überlegungen für In-situ-Filtrationssysteme wird ein gemeinsames Thema deutlich: Eine nachhaltige Einhaltung der Vorschriften erfordert die Integration der regulatorischen Strategie in den gesamten Lebenszyklus der Technologie. Anstatt die Einhaltung von Vorschriften als eine nach der Systementwicklung durchgeführte Validierungsübung zu betrachten, beziehen vorausschauende Unternehmen die regulatorischen Überlegungen in die anfängliche Konzeptentwicklung, die Detailplanung, die Implementierungsplanung und den laufenden Betrieb ein.

Dieser integrierte Ansatz bringt mehrere Vorteile mit sich. Erstens minimiert er kostspielige Umgestaltungszyklen, die häufig auftreten, wenn Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften erst spät bei der Implementierung entdeckt werden. Zweitens führt er zu einer robusteren Dokumentation, die auf natürliche Weise an den Erwartungen der Gesetzgeber ausgerichtet ist und nicht nachträglich an die Anforderungen angepasst wird. Und schließlich werden Systeme geschaffen, die von Natur aus in der Lage sind, sich ohne grundlegende Neugestaltung an die sich entwickelnden Vorschriften anzupassen.

Die erfolgreichsten In-Situ-Filtrationsanlagen, die ich beobachtet habe, weisen mehrere Merkmale auf: Sie beginnen mit einem gründlichen Verständnis sowohl der aktuellen Anforderungen als auch der sich abzeichnenden Trends; sie integrieren Compliance-Merkmale als grundlegende Designelemente und nicht als zusätzliche Elemente; und sie entwickeln umfassende Datenmanagementstrategien, die sowohl den Routinebetrieb als auch die Interaktion mit den Behörden erleichtern.

Die Einhaltung von Vorschriften für die In-situ-Filtration dient letztlich einem höheren Zweck als der Zufriedenheit von Inspektoren - sie stellt sicher, dass diese kritischen Systeme den Patienten stets sichere und wirksame Produkte liefern. Indem sie sich sowohl an den Wortlaut als auch an den Geist der Vorschriften halten, können die Hersteller Technologien implementieren, die die Fertigungswissenschaft voranbringen und gleichzeitig ein unerschütterliches Engagement für die Produktqualität und die Patientensicherheit aufrechterhalten.

Da sich die Industrie weiter in Richtung hochentwickelter, integrierter Bioprozesstechnologien entwickelt, wird die In-situ-Filtration eine entscheidende Grundlagentechnologie bleiben. Unternehmen, die sich erfolgreich durch das komplexe regulatorische Umfeld dieser Systeme bewegen, sichern sich nicht nur die Einhaltung der Vorschriften, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend schwierigen Markt.

Häufig gestellte Fragen zu den Vorschriften für die In-situ-Filtration

Q: Was sind die Vorschriften für die In-Situ-Filtration?

A: Die Vorschriften für die In-situ-Filtration beziehen sich auf die Normen und Richtlinien für den Einsatz von In-situ-Filtrationssystemen, die Stoffe direkt an der Quelle filtern. Diese Vorschriften stellen sicher, dass solche Systeme in verschiedenen industriellen Anwendungen, einschließlich Umweltsanierung und industriellen Prozessen, sicher und effektiv funktionieren.

Q: Welche Branchen sind am meisten von den Vorschriften zur In-Situ-Filtration betroffen?

A: Zu den Branchen, die am stärksten von den Vorschriften zur In-Situ-Filtration betroffen sind, gehören die Pharmaindustrie, die Lebensmittelverarbeitung, biologische Labors und die chemische Produktion. In diesen Sektoren müssen die Vorschriften streng eingehalten werden, um eine saubere Umgebung zu erhalten und die Produktqualität zu gewährleisten.

Q: Was sind die Hauptbestandteile der In-Situ-Filtrationsvorschriften?

A: Zu den wichtigsten Bestandteilen der In-Situ-Filtrationsvorschriften gehören:

- Leistungsstandards: Sicherstellen, dass die Filter bestimmte Effizienz- und Sicherheitskriterien erfüllen.

- Einhaltung der Umweltvorschriften: Die Einhaltung von Vorschriften zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt.

- Wartung und Überwachung: Regelmäßige Kontrollen, um den kontinuierlichen Betrieb und die Sicherheit zu gewährleisten.

Q: Wie wirken sich die Vorschriften zur In-Situ-Filtration auf die industrielle Effizienz aus?

A: In-Situ-Filtrationsregelungen steigern die Effizienz der Industrie, indem sie eine Reinigung in Echtzeit ermöglichen und Ausfallzeiten reduzieren. Diese kontinuierliche Überwachung und Filtration reduziert die Notwendigkeit manueller Eingriffe und separater Behandlungsprozesse, was Zeit und Ressourcen sparen kann.

Q: Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen bei der Umsetzung von In-Situ-Filtrationsvorschriften?

A: Unternehmen sehen sich mit Herausforderungen konfrontiert, wie z. B. beträchtlichen Anfangsinvestitionen, der Komplexität der Integration in bestehende Systeme und der Notwendigkeit gründlicher Validierungsprotokolle, die möglicherweise behördliche Genehmigungen erfordern. Diese Aspekte erfordern umfangreiche technische Unterstützung und Planung.

Q: Sind In-Situ-Filtrationssysteme an unterschiedliche Umweltbedingungen anpassbar?

A: Ja, In-Situ-Filtrationssysteme sind so konzipiert, dass sie unter verschiedenen Umgebungsbedingungen, einschließlich unterschiedlicher Temperaturen und Drücke, effektiv arbeiten. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Externe Ressourcen

BioSafe Tech - Leitfaden zur In-Situ-Filtration - Dieser umfassende Leitfaden behandelt die Funktionsweise von In-situ-Filtersystemen und die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften wie Luftqualitätsnormen.

Pharma GxP - Prüfung der Filterintegrität - Erörtert die Rolle von In-situ-Filterintegritätstests bei der Einhaltung von GMP-Vorschriften in pharmazeutischen Prozessen.

ASHRAE-Positionspapier zur Filtration - Dieses Dokument befasst sich zwar nicht direkt mit den Vorschriften für die In-Situ-Filtration, deckt aber umfassendere Filtrationsstandards ab, die für die Aufrechterhaltung der Luftqualität und Sicherheit relevant sind.

FDA Gute Herstellungspraxis für Fertigarzneimittel - Enthält Leitlinien, die In-situ-Filtrationsverfahren im Rahmen der GMP für Arzneimittel umfassen könnten.

EPA-Bestimmungen zur Behandlung von Oberflächenwasser - Obwohl sie sich nicht speziell mit der "In-situ-Filtration" befassen, decken diese Verordnungen die Filtration bei der Wasseraufbereitung ab, was für die Praktiken im Zusammenhang mit der In-situ-Filtration von Bedeutung sein könnte.

Globaler GMP-Leitfaden für pharmazeutische Wirkstoffe - Bietet allgemeine GMP-Richtlinien, die für Industrien, die In-situ-Filtrationssysteme verwenden, relevant sein können, wobei der Schwerpunkt auf Qualitätskontrolle und Einhaltung der Vorschriften liegt.

Verwandte Inhalte:

- In-Situ- und Ex-Situ-Filtration: Was ist das Richtige für Sie?

- In-Situ-Filtration und Batch-Filtration: Ein Vergleich

- Optimierung von Biotech-Prozessen mit In-Situ-Filtration

- Der ultimative Leitfaden für In-Situ-Filtrationssysteme

- Der definitive Leitfaden zur Auswahl von In-Situ-Filtern

- Die 5 wichtigsten industriellen Anwendungen für die In-Situ-Filtration

- Was sind die wichtigsten Vorteile der In-Situ-Filtration?

- Fallstudie: 30% Ausbeutesteigerung mit In-Situ-Filtration

- In-Situ-Filtration in der pharmazeutischen Produktion