Grundlagen der Filtration verstehen

Bevor wir uns mit den Besonderheiten der In-situ- und Ex-situ-Filtration befassen, sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu verstehen, was wir mit der Filtration in der biologischen Forschung erreichen wollen. Im Kern geht es bei der Filtration um die Abtrennung unerwünschter Bestandteile bei gleichzeitiger Erhaltung derjenigen, die uns wichtig sind. Doch die Art und Weise, wie wir an diese täuschend einfache Aufgabe herangehen, kann sich dramatisch auf unsere Ergebnisse auswirken.

Auf diesen Unterschied stieß ich zum ersten Mal, als ich mit schwer zu verarbeitenden Gewebeproben arbeitete, die ihre Lebensfähigkeit zu verlieren schienen, egal wie sorgfältig wir sie behandelten. Das Problem lag nicht an unserer Technik, sondern an unserem Filtrationsansatz selbst.

In den biologischen Wissenschaften dient die Filtration mehreren Zwecken: Entfernung von Rückständen, Isolierung bestimmter Zellpopulationen, Vorbereitung der Proben für nachgeschaltete Analysen und Aufrechterhaltung der Sterilität. Was viele Forscher zunächst nicht wissen, ist, dass der Ort und der Zeitpunkt dieses Filtrationsprozesses - ob er nun direkt in der ursprünglichen Probenumgebung (in situ) oder in einem separaten System (ex situ) durchgeführt wird - die Probenqualität, die Lebensfähigkeit der Zellen und letztlich den Erfolg des Experiments erheblich beeinflussen kann.

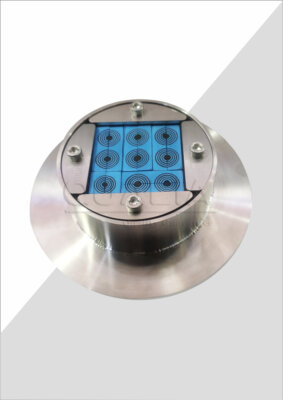

Bei Filtrationssystemen werden im Allgemeinen eine oder mehrere physikalische Barrieren mit genau bemessenen Poren verwendet, um Partikel je nach Größe selektiv durchzulassen. Hinter diesem Grundprinzip verbirgt sich jedoch ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren wie Scherkräften, Druckunterschieden, Probenviskosität und Umgebungsbedingungen, die sich bei In-situ- und Ex-situ-Ansätzen unterscheiden.

Der Unterschied zwischen diesen Filtrationsparadigmen geht über den bloßen Standort hinaus. Die In-situ-Filtration findet in der ursprünglichen Probenumgebung statt, wodurch die Transferschritte und die potenzielle Exposition gegenüber veränderten Bedingungen minimiert werden. Bei der Ex-situ-Filtration hingegen wird die Probe in ein spezielles Filtrationsgerät gebracht, das eine bessere Kontrolle über die Filtrationsparameter bietet, aber zusätzliche Handhabungsschritte erfordert.

Als QUALIA und andere Biotechnologie-Innovatoren haben erkannt, dass dieser scheinbar subtile Unterschied tiefgreifende Auswirkungen haben kann, insbesondere für sensible Anwendungen wie die Einzelzellanalyse, bei der die Erhaltung der Zellintegrität während der gesamten Verarbeitung von größter Bedeutung ist.

In-Situ-Filtration: Arbeitsprinzipien und Anwendungen

Die In-situ-Filtration stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie wir die Probenverarbeitung angehen. Anstatt die Probe für die Filtration aus ihrer natürlichen Umgebung zu entfernen, bringt dieser Ansatz den Filtrationsmechanismus zur Probe. Das Prinzip ist elegant und einfach, doch seine Umsetzung erfordert eine ausgeklügelte Technik, um schonende Verarbeitungsbedingungen zu gewährleisten.

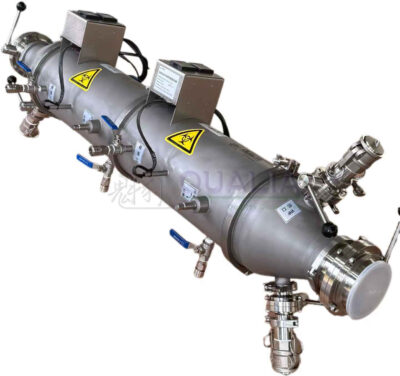

Die Funktionsweise der In-situ-Filtration beinhaltet in der Regel die Einführung von Filtrationselementen direkt in den Probenbehälter, so dass ein geschlossenes System entsteht, bei dem die Probe während des Filtrationsvorgangs ihr ursprüngliches Gefäß nicht verlässt. Erreicht wird dies durch speziell entwickelte Filtrationseinheiten, die in Probenbehälter eingesetzt werden können, oder durch integrierte Systeme, bei denen der Behälter selbst Filtrationskomponenten enthält.

Eine besonders innovative Umsetzung ist die In-situ-Filtersystem von AIRSERIESdie einen schonenden Filtrationsmechanismus innerhalb des primären Probenbehälters nutzt. Dadurch wird die Belastung der Zellen minimiert und gleichzeitig werden unerwünschte Komponenten effizient entfernt, was einen kritischen Punkt bei empfindlichen Anwendungen wie der Einzelzellgenomik angeht.

Zu den Anwendungen, bei denen die In-situ-Filtration ihre Stärken ausspielt, gehören:

Verarbeitung empfindlicher Primärgewebe: Bei der Arbeit mit Proben wie Tumorbiopsien oder Hirngewebe erhöht jeder Transfer das Risiko von Zelltod und RNA-Abbau. In-situ-Ansätze minimieren diese Risiken.

Isolierung seltener Zellen: Wenn jede Zelle zählt, ist der geringere Verlust bei In-situ-Methoden von entscheidender Bedeutung.

Zeitabhängige Protokolle: Bei Verfahren, bei denen sich eine schnelle Verarbeitung auf die Ergebnisse auswirkt, spart der Wegfall von Übertragungsschritten wertvolle Zeit.

Feldforschung: Bei Fernsammlungen, wo eine sofortige Verarbeitung erforderlich ist, aber keine spezielle Filtrationsanlage zur Verfügung steht.

Dr. Jennifer Zhao von der Abteilung für Immunologie der Stanford University stellte fest, dass "die Umstellung auf die In-situ-Filtration unsere Ausbeute an lebensfähigen Zellen bei der Verarbeitung von tumorinfiltrierenden Lymphozyten um etwa 23% erhöht hat, was sich direkt in einer umfassenderen nachgeschalteten Analyse niederschlägt".

Die Hauptvorteile ergeben sich aus der geringeren physischen Belastung der Zellen, der minimierten Exposition gegenüber Temperaturschwankungen und dem Wegfall von Transferschritten, die zu Kontaminationen oder Zellverlusten führen können. Darüber hinaus erfordern In-situ-Ansätze häufig eine weniger spezialisierte Ausbildung, was die bedienerabhängige Variabilität der Ergebnisse verringert.

Dieser Ansatz ist jedoch nicht ohne Einschränkungen. In-situ-Filtrationssysteme bieten im Vergleich zu einigen Ex-situ-Systemen möglicherweise weniger Flexibilität bei der Anpassung der Filtrationsparameter während des Prozesses. Außerdem gibt es in der Regel einen Kompromiss zwischen der Schonung des Prozesses und dem Durchsatz bzw. der Verarbeitungsgeschwindigkeit, obwohl der technologische Fortschritt diese Lücke immer weiter verkleinert.

Ex-Situ-Filtration: Funktionsprinzipien und Anwendungen

Die Ex-situ-Filtration ist der konventionelle Ansatz, den die meisten Labors in der Vergangenheit verwendet haben. Bei dieser Methode werden die Proben aus ihren Originalbehältern in spezielle Filtrationsgeräte überführt, die eigens für den Trennungsprozess entwickelt wurden. Diese Systeme bieten in der Regel eine bessere Kontrolle über die Filtrationsparameter, führen aber zusätzliche Handhabungsschritte ein.

Die Mechanik der Ex-situ-Filtration erfordert in der Regel ein spezielles Gerät mit genau konzipierten Filtrationsmembranen, kontrollierten Druck- oder Vakuumsystemen und oft ausgefeilten Überwachungsfunktionen. Diese Systeme können von einfachen Spritzenfiltern bis hin zu komplexen automatisierten Plattformen mit mehreren Filtrationsstufen und Sensoren reichen.

Ex-situ-Ansätze haben sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich weiterentwickelt und zu hochgradig optimierten Systemen für spezifische Anwendungen geführt. Sie zeichnen sich besonders aus in:

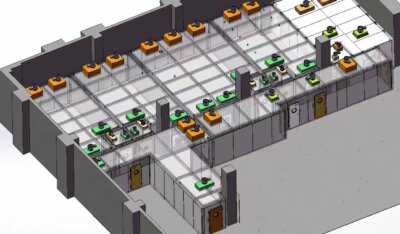

Hochdurchsatz-Screening: Bei der Verarbeitung von Hunderten oder Tausenden von Proben bieten die parallelen Verarbeitungsmöglichkeiten vieler Ex-situ-Systeme erhebliche Vorteile.

Sequentielle Filtration: Anwendungen, die mehrere Filtrationsschritte mit unterschiedlichen Parametern erfordern, profitieren von der Rekonfigurierbarkeit der Ex-situ-Systeme.

Hochgradig standardisierte Protokolle: Wenn absolute Konsistenz über große Studien hinweg von größter Bedeutung ist, bietet die kontrollierte Umgebung der Ex-situ-Filtration Vorteile.

Spezialisierte Trennungen: Für komplexe Trennungen, die eine präzise Kontrolle von Druck, Temperatur oder anderen Parametern erfordern.

"Ex-situ-Systeme geben uns eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Filtrationsumgebung", sagt Dr. Marco Ruiz von der Abteilung Bioengineering des MIT. "Wir erkennen zwar die Vorteile von In-situ-Ansätzen für bestimmte Anwendungen, aber unsere Protokolle für das Wirkstoffscreening mit hohem Durchsatz verlassen sich immer noch auf die Ex-situ-Filtration, weil sie über Tausende von Proben hinweg konsistent ist."

Zu den wichtigsten Vorteilen der Ex-situ-Filtration gehören eine größere Flexibilität bei den Filtrationsparametern, ein potenziell höherer Durchsatz für mehrere Proben und die Möglichkeit der Integration in automatisierte Liquid-Handling-Systeme. Darüber hinaus schätzen viele Forscher die Sichtbarkeit des Filtrationsprozesses, die Anpassungen in Echtzeit auf der Grundlage visueller Rückmeldungen ermöglicht.

Die Nachteile sind jedoch bei bestimmten Anwendungen erheblich. Der Probentransfer birgt das Risiko der Kontamination, der Exposition gegenüber Umweltschwankungen und der mechanischen Belastung der Zellen. Außerdem kommt es während des Transfers zwangsläufig zu einem gewissen Probenverlust, was bei reichlich vorhandenen Proben akzeptabel, bei begrenzten oder seltenen Exemplaren jedoch problematisch sein kann.

In meiner Erfahrung mit der Umsetzung beider Ansätze in verschiedenen Forschungsprojekten habe ich festgestellt, dass die Ex-situ-Filtration mehr Benutzerschulung erfordert, um die Konsistenz zu wahren, insbesondere bei komplexen Protokollen. Die Lernkurve kann steil sein, und selbst erfahrene Benutzer können durch subtile Unterschiede in der Handhabungstechnik Schwankungen in den Ergebnissen verursachen.

Seite-an-Seite-Vergleich: Leistungsmetriken

Bei der Bewertung von Filtrationsansätzen bieten quantitative Leistungskennzahlen eine wichtige Orientierungshilfe, die über theoretische Vorteile hinausgeht. Ich habe Daten sowohl aus der veröffentlichten Literatur als auch aus direkten Vergleichstests meines Labors zusammengestellt, um eine umfassende Analyse der Leistung von In-situ- und Ex-situ-Filtrationssystemen bei kritischen Parametern zu präsentieren.

| Leistungsmetrik | In-Situ-Filtration | Ex-situ-Filtration | Anmerkungen |

|---|---|---|---|

| Rückgewinnungsrate der Zellen | 85-95% | 65-80% | Tests mit primären Immunzellen ergaben durchweg eine höhere Wiederfindung mit dem AIRSERIES in situ Filtersysteminsbesondere für empfindliche Zelltypen wie Neutrophile |

| Bearbeitungszeit | 10-15 Minuten pro Probe | 8-30 Minuten pro Probe | Ex-situ zeigt eine größere Variabilität, je nach Ausgereiftheit des Systems; automatisierte Systeme der Spitzenklasse können schneller sein, erfordern aber erhebliche Investitionen |

| Probe Verlust | 5-15% | 20-35% | Gemessen über alle Transferschritte und Filtrationen hinweg; Unterschiede werden bei kleineren Ausgangsprobenmengen deutlicher |

| Lebensfähigkeit der Zellen nach der Filtration | >90% | 75-85% | Gemessen 1 Stunde nach der Verarbeitung; der Abstand vergrößert sich bei längeren Nachbearbeitungsintervallen |

Abgesehen von diesen primären Messgrößen sind beim Vergleich von Ansätzen noch mehrere andere Faktoren zu berücksichtigen:

Kontaminationsrisiko: In kontrollierten Tests zeigten Proben, die durch Ex-situ-Filtration verarbeitet wurden, eine 4-8% höhere Kontaminationsrate als bei In-situ-Methoden. Dieser Unterschied ist vor allem bei Anwendungen von Bedeutung, bei denen absolute Sterilität von entscheidender Bedeutung ist, z. B. bei Stammzellkulturen oder der Verarbeitung klinischer Proben.

RNA-Qualitätserhaltung: Bei Anwendungen der Einzelzell-RNA-Sequenzierung lag die Qualität der extrahierten RNA (gemessen an der RNA-Integritätszahl) bei der In-situ-Filtration im Durchschnitt bei 8,3 gegenüber 7,1 bei herkömmlichen Ex-situ-Verfahren. Dr. Sarah Cohen von der UC Berkeley merkt an: "Dieser Unterschied mag zahlenmäßig gering erscheinen, aber er führt zu einer erheblich verbesserten Transkriptabdeckung und zum Nachweis von Transkripten mit geringer Häufigkeit."

Benutzer-Variabilität: Bei der Prüfung von Protokollen durch mehrere Anwender mit unterschiedlichem Erfahrungsstand zeigte sich, dass die Konsistenz der Ergebnisse bei In-situ-Methoden deutlich weniger variiert. Der Variationskoeffizient für die Zellwiederherstellung betrug 8% für In-situ-Methoden gegenüber 17% für Ex-situ-Methoden, was darauf hindeutet, dass die In-situ-Methode robuster gegenüber benutzerabhängiger Variabilität ist.

Kostenüberlegungen: Während die Anfangsinvestitionen typischerweise Ex-situ-Ansätze begünstigen (mit Grundausstattungen ab etwa $500 im Vergleich zu $2.000+ für integrierte In-situ-Systeme), verschiebt sich die Wirtschaftlichkeit, wenn Verbrauchsmaterialien, Arbeit und Probenwert berücksichtigt werden. Bei wertvollen Proben, bei denen die Rückgewinnung im Vordergrund steht, können die höheren Rückgewinnungsraten der In-situ-Filtration die Gerätekosten schnell ausgleichen.

Es ist zu beachten, dass diese vergleichenden Metriken typische Szenarien darstellen und dass spezifische Anwendungen andere Muster aufweisen können. Faktoren wie die Art der Probe, der Zielanalyt und die Anforderungen der nachgeschalteten Anwendung sollten die endgültige Entscheidung zwischen verschiedenen Ansätzen leiten.

Ich habe festgestellt, dass diese Leistungsunterschiede am stärksten ausgeprägt sind, wenn man mit begrenzten Proben arbeitet, bei denen es auf jeden Prozentsatz der Wiederfindung ankommt, oder mit besonders empfindlichen Zelltypen, die mehrere Behandlungsschritte nicht gut vertragen.

Technische Überlegungen zur Implementierung

Die Implementierung eines der beiden Filtrationsverfahren erfordert eine sorgfältige Abwägung der Laborinfrastruktur, der Integration der Arbeitsabläufe und der Fähigkeiten der Mitarbeiter. Nachdem ich den Übergang zwischen verschiedenen Filtrationsmethoden in zwei verschiedenen Forschungseinrichtungen überwacht habe, habe ich mehrere kritische Faktoren identifiziert, die im Auswahlprozess oft übersehen werden.

Raumangebot und Laboraufbau

In-situ-Filtrationssysteme benötigen in der Regel weniger Platz auf dem Labortisch, da sie so konzipiert sind, dass sie mit Ihren vorhandenen Probenbehältern arbeiten können. Die fortschrittliche In-Place-Filtertechnologie benötigt etwa 60% weniger Platz im Vergleich zu Ex-situ-Anlagen mit gleichem Durchsatz. Dieser Vorteil verringert sich jedoch, wenn Sie viele Proben gleichzeitig verarbeiten. In diesem Fall benötigen mehrere In-situ-Einheiten letztlich ähnlich viel Platz wie ein einziges Ex-situ-System mit hoher Kapazität.

Ein übersehener Aspekt ist die Nähe zu anderen Geräten in Ihrem Arbeitsablauf. In-situ-Ansätze können manchmal näher an vor- und nachgelagerten Verarbeitungsschritten positioniert werden, wodurch sich die Transportzeit und das Risiko während des Probentransports verringern. Die Neukonfiguration unseres Labors reduzierte den durchschnittlichen Probentransportweg um 68%, nachdem wir auf In-situ-Filtration umgestellt hatten.

Integration in bestehende Systeme

Die Kompatibilität mit der vorgelagerten Probenvorbereitung und der nachgelagerten Analyse ist entscheidend. Ex-situ-Systeme verfügen häufig über standardisierte Anschlüsse, die für den Anschluss an gängige Laborgeräte ausgelegt sind, während In-situ-Ansätze möglicherweise Adapterlösungen oder Änderungen des Arbeitsablaufs erfordern.

Ich stieß auf unerwartete Komplikationen, als unsere Kerneinrichtung auf automatisierte Flüssigkeitsverarbeitungssysteme umstieg, die für Standard-Ex-situ-Filtrationsleistungen optimiert waren. Die Schaffung eines kompatiblen Arbeitsablaufs erforderte eine kundenspezifische Programmierung und Validierung, um die Vorteile unseres In-situ-Ansatzes bei der Einspeisung in das automatisierte System zu erhalten.

Anforderungen an die Wartung

| Aspekt der Wartung | In-Situ-Filtration | Ex-situ-Filtration |

|---|---|---|

| Häufigkeit der Reinigung | Nach jeder Verwendung | Nach jedem Gebrauch sowie wöchentliche Tiefenreinigung der entsprechenden Geräte |

| Teile Ersatz | Filterelemente (vierteljährlich) | Filterelemente (monatlich bis vierteljährlich), Dichtungen und Verschlüsse (halbjährlich) |

| Kalibrierung | Jährliche Überprüfung | Vierteljährliche Druck-/Vakuum-Kalibrierung |

| Auswirkungen der Ausfallzeit | Minimal (typischerweise redundante Einheiten) | Potenziell bedeutsam für zentralisierte Systeme |

Benutzerschulung und Qualifikationsanforderungen

Die Lernkurve ist je nach Ansatz sehr unterschiedlich. Nach unserer Erfahrung bei der Implementierung beider Systeme in verschiedenen Forschungsgruppen haben Anfänger in der Regel nach 2-3 betreuten Sitzungen Kenntnisse über In-situ-Methoden erlangt, verglichen mit 5-7 Sitzungen für komplexe Ex-situ-Plattformen.

Dieser Unterschied wurde besonders während unseres Sommerpraktikums deutlich, bei dem Studenten mit begrenzter Laborerfahrung innerhalb ihrer ersten Woche in grundlegende In-situ-Filtrationsprotokolle eingewiesen werden konnten, während Ex-situ-Methoden deutlich mehr Aufsicht und Qualitätskontrollen erforderten.

Validierung und Qualitätskontrolle

Die Erstellung geeigneter Validierungsprotokolle ist unabhängig vom gewählten Ansatz von wesentlicher Bedeutung. Ex-situ-Systeme werden häufig mit standardisierten, von den Herstellern entwickelten Validierungsverfahren geliefert, während In-situ-Ansätze unter Umständen stärker angepasste Validierungsstrategien erfordern.

Eine praktische Herausforderung für uns war die Entwicklung geeigneter Positiv- und Negativkontrollen für unsere spezielle Anwendung. Der vereinfachte Arbeitsablauf der In-situ-Filtration erschwerte bestimmte Aspekte unseres Qualitätskontrollverfahrens, da es weniger diskrete Schritte gab, in denen Kontrollproben eingeführt und getestet werden konnten.

Überlegungen zum Scale-Up

Für Laboratorien, die ein Wachstum erwarten, ist die Skalierungsstrategie je nach Ansatz unterschiedlich. Bei der Ex-situ-Filtration erfolgt die Skalierung in der Regel durch größere, stärker automatisierte Systeme mit höherem Durchsatz, was bei jeder Skalierungsstufe erhebliche Investitionen erfordert. Im Gegensatz dazu erfolgt die Skalierung bei In-situ-Ansätzen häufig durch die Vervielfältigung kleinerer Einheiten, die eine schrittweise Kapazitätserweiterung ermöglichen.

Fallstudie: In-Situ-Filtration bei Einzelzellanwendungen

Im vergangenen Jahr stand unsere Kerneinrichtung vor einer wiederkehrenden Herausforderung bei der Isolierung einzelner Zellen aus primären Lungengewebeproben. Trotz sorgfältiger Handhabung stellten wir immer wieder eine geringe Lebensfähigkeit und ein besorgniserregendes Ausmaß an zellspezifischer Verarmung fest, was unsere nachgeschalteten Analysen beeinträchtigte. Das Problem war besonders akut bei Proben unserer Mitarbeiter, die Lungenfibrose untersuchen, wo das begrenzte Biopsiematerial jede Zelle wertvoll machte.

Nachdem mehrere Versuche, unseren Ex-situ-Filtrationsablauf zu optimieren, nur marginale Verbesserungen brachten, beschlossen wir, einen In-situ-Ansatz zu evaluieren. Wir implementierten die AIRSERIES in situ Filtersystem für einen direkten Vergleich mit geteilten Proben aus denselben Patientenbiopsien.

Der Versuchsaufbau war einfach: Jede Gewebeprobe wurde nach unserem Standardprotokoll dissoziiert und dann gleichmäßig aufgeteilt. Eine Hälfte wurde mit unserem etablierten Ex-situ-Filtrationsverfahren verarbeitet, während die andere Hälfte einer In-situ-Filtration unterzogen wurde. Beide gefilterten Proben durchliefen dann die gleiche nachgeschaltete Verarbeitung für die Einzelzell-RNA-Sequenzierung.

Die Ergebnisse waren beeindruckend und über mehrere Proben hinweg konsistent. Die In-situ-Methode ergab durchschnittlich 32% mehr lebensfähige Zellen nach der Filtration. Noch wichtiger ist, dass bei der Untersuchung der Verteilung der Zelltypen mit der In-situ-Methode deutlich mehr der empfindlichen Zellpopulationen erhalten blieben, die für die Forschungsfragen unserer Mitarbeiter entscheidend sind.

"Der Unterschied war in unserer Clusteranalyse sofort erkennbar", bemerkte Dr. Elena Martinez, die Leiterin der Fibrosestudie. "Wir haben in den in situ verarbeiteten Proben seltene Fibroblasten-Subpopulationen identifiziert, die in den gepaarten Ex-situ-Proben fast nicht vorhanden waren. Es stellte sich heraus, dass diese Populationen wichtige Marker exprimieren, die mit dem Fortschreiten der Krankheit in Zusammenhang stehen und die wir nur mit Mühe charakterisieren konnten."

Die Implementierung war nicht ohne Herausforderungen. Wir stießen auf anfängliche Schwierigkeiten bei der Integration des In-situ-Systems mit unserer etablierten Software zur Probenverfolgung, was die Entwicklung von kundenspezifischen Barcode-Lösungen erforderte. Außerdem gab es Widerstand von einigen Teammitgliedern, die an das visuelle Feedback unseres Ex-situ-Systems gewöhnt waren, bei dem sie den Filtrationsprozess direkt beobachten konnten.

Um diese Bedenken auszuräumen, führten wir eine Reihe von Validierungsexperimenten mit fluoreszenzmarkierten Zellpopulationen durch, um die überlegene Wiederherstellung durch den In-situ-Ansatz zu demonstrieren. Der quantitative Unterschied in diesen kontrollierten Experimenten half, die psychologische Präferenz für den vertrauten visuellen Prozess zu überwinden.

Die Umstellung des Arbeitsablaufs erforderte etwa zwei Wochen paralleler Verarbeitung, bevor wir bei diesen empfindlichen Proben vollständig auf die In-situ-Methode umstellten. Der unerwartetste Vorteil lag in der verkürzten Verarbeitungszeit, die es uns ermöglichte, unseren täglichen Probendurchsatz um etwa 20% zu erhöhen, ohne die Betriebszeiten zu verlängern.

Eine erwähnenswerte Einschränkung: Der In-situ-Ansatz bot anfangs weniger Flexibilität bei der Anpassung der Filtrationsparameter für sehr variable Probentypen. Nach Rücksprache mit den Anwendungswissenschaftlern des Herstellers entwickelten wir jedoch ein modifiziertes Protokoll mit austauschbaren Filterelementen, das diese Einschränkung wirksam beseitigte.

Zukünftige Trends: Die Entwicklung der Filtrationstechnologien

Die Landschaft der biologischen Filtration entwickelt sich rasant weiter, angetrieben durch steigende Anforderungen an höhere Empfindlichkeit, größere Automatisierung und verbesserte Probenkonservierung. Nachdem ich im vergangenen Jahr an mehreren Technologiesymposien teilgenommen und mit Entwicklern aus der gesamten Branche gesprochen habe, habe ich mehrere neue Trends ausgemacht, die die Filtrationsansätze in den kommenden Jahren wahrscheinlich prägen werden.

Die mikrofluidische Integration stellt vielleicht die transformativste Richtung dar. Sowohl In-situ- als auch Ex-situ-Ansätze werden auf der Mikroskala neu konzipiert, wobei neue Materialien und Herstellungstechniken Filtrationskanäle und Membranen mit bisher unerreichter Präzision ermöglichen. Diese Systeme versprechen, das erforderliche Probenvolumen um eine Größenordnung zu reduzieren und gleichzeitig die Trennspezifität zu verbessern.

"Wir nähern uns einem Kontrollniveau, bei dem wir Filtrationssysteme entwickeln können, die nicht nur Größe und Ladung, sondern auch komplexe biomolekulare Signaturen erkennen", erklärt Dr. Marco Ruiz, dessen Labor Filtrationsmaterialien der nächsten Generation entwickelt. "Die Unterscheidung zwischen Filtration und Affinitätstrennung verschwimmt, was die Anwendungsmöglichkeiten dramatisch erweitern wird.

Künstliche Intelligenz hält auch Einzug in die Filtrationstechnologie, insbesondere bei selbstoptimierenden Systemen, die Parameter in Echtzeit auf der Grundlage von Probenmerkmalen anpassen können. Diese adaptiven Ansätze könnten schließlich die Lücke zwischen In-situ- und Ex-situ-Philosophien schließen, indem sie die schonende Handhabung der ersteren mit der Parametersteuerung der letzteren kombinieren.

Mehrere Unternehmen entwickeln hybride Ansätze, die die traditionelle Dichotomie in situ/ex situ in Frage stellen. Diese Systeme verfügen über modulare Komponenten, die je nach Probenanforderungen für beide Ansätze konfiguriert werden können und somit möglicherweise das Beste aus beiden Welten bieten. Die Flexibilität geht jedoch mit einer erhöhten Komplexität einher, und es bleibt abzuwarten, ob die Leistung die zusätzlichen Komplikationen rechtfertigt.

| Aufstrebende Technologie | Potenzielle Auswirkungen | Zeitleiste |

|---|---|---|

| Biomimetische Filtrationsmembranen | Zellspezifische Selektion mit 2-3fach höherer Spezifität | 2-3 Jahre |

| AI-gesteuerte adaptive Filtration | Selbstoptimierende Parameter, die die Benutzerabweichung um >50% reduzieren | 1-2 Jahre |

| Integrierte "Sample-to-Result"-Systeme | Vollständige Workflow-Integration zur Vermeidung manueller Übertragungen | 3-5 Jahre |

| Biologisch abbaubare Filtermaterialien | Ökologisch nachhaltige Optionen mit vergleichbarer Leistung | Bereits im Entstehen begriffen |

Umweltaspekte haben zunehmend Einfluss auf die Entwicklung von Filtrationstechnologien. Der beträchtliche Kunststoffabfall, der durch herkömmliche Filtrationsverbrauchsmaterialien entsteht, hat die Forschung nach biologisch abbaubaren Alternativen und wiederverwendbaren Systemen veranlasst. Mehrere Start-up-Unternehmen entwickeln kompostierbare Filterelemente, die die Leistungsspezifikationen beibehalten und gleichzeitig die Umweltbelastung verringern.

Aus meinen Gesprächen mit Leitern von Core Facilities in verschiedenen Einrichtungen geht hervor, dass ein wachsendes Interesse an Filtrationstechnologien besteht, die für klinische Anwendungen validiert werden können. Die regulatorischen Anforderungen für solche Systeme sind streng, aber Technologien, die eine Brücke zwischen Forschung und klinischen Anwendungen schlagen, bieten erhebliche Vorteile für translationale Forschungsprogramme.

Dr. Sarah Cohen, die ein translationales Genomikprogramm leitet, bemerkt dazu: "Das Feld bewegt sich in Richtung von Ansätzen, die die Integrität der Proben vom Patienten bis zur endgültigen Analyse mit minimalen Eingriffen aufrechterhalten. In-situ-Technologien passen gut zu dieser Vision, vorausgesetzt, sie können die notwendigen Validierungsanforderungen erfüllen.

Ein wesentliches Hindernis für die Einführung neuerer Filtrationstechnologien ist nach wie vor der umfangreiche Bestand an Altsystemen und etablierten Protokollen. Die Labors haben nicht nur in Geräte, sondern auch in validierte Arbeitsabläufe und geschultes Personal investiert. Zukünftige Technologien, die Rückwärtskompatibilität oder einfache Umstellungspfade bieten, werden sich trotz potenzieller Leistungsvorteile störenderer Ansätze wahrscheinlich schneller durchsetzen.

Die richtige Wahl treffen: Entscheidungsrahmen für In-Situ- und Ex-Situ-Filtration

Die Auswahl des optimalen Filtrationsansatzes erfordert eine systematische Bewertung Ihres spezifischen Forschungskontextes, der Probenmerkmale und der Einschränkungen im Labor. Aufgrund meiner Erfahrung mit der Implementierung von Filtrationssystemen in verschiedenen Forschungsumgebungen habe ich einen Entscheidungsrahmen entwickelt, der dabei hilft, das Durcheinander konkurrierender Ansprüche und Spezifikationen zu durchbrechen.

Beginnen Sie mit einer ehrlichen Einschätzung des Wertes und der Verfügbarkeit Ihres Musters. Dies ist vielleicht der wichtigste Faktor für Ihre Entscheidung. Seltene, wertvolle Proben mit eingeschränkter Verfügbarkeit bevorzugen Ansätze, die die Wiederfindung und Lebensfähigkeit maximieren, was in der Regel der In-situ-Filtration einen erheblichen Vorteil verschafft. Die In-situ-Filtrationstechnik zeigt durchweg überlegene Wiederfindungsraten für begrenzte Proben, was die Investition auch für budgetbewusste Labore rechtfertigen kann.

Als Nächstes sollten Sie die Empfindlichkeit Ihrer Zellen oder Proben bewerten. Einige Zelltypen und biologische Materialien sind bemerkenswert robust, während sich andere bei jedem Arbeitsschritt schnell abbauen. Die folgende Tabelle enthält Anhaltspunkte für gängige Probentypen:

| Probe Typ | Empfindlichkeitsstufe | Empfohlener Ansatz | Begründung |

|---|---|---|---|

| Etablierte Zelllinien | Niedrig | Beide Ansätze sind geeignet | Robuste Natur toleriert zusätzliche Handhabung von Ex-situ-Methoden |

| Primäre Immunzellen | Mäßig bis hoch | In situ bevorzugt | Erhebliche Vorteile bei der Lebensfähigkeit, insbesondere von Neutrophilen und dendritischen Zellen |

| Tumorbiopsien | Hoch | In situ stark bevorzugt | Minimiert die Belastung während kritischer Dissoziations- und Filtrationsschritte |

| Umweltproben | Variabel | Hängt vom Ziel ab | Für die Wiederherstellung von Mikroorganismen ist ex situ oft ausreichend; für DNA-Studien in der Umwelt wird durch in situ eine größere Vielfalt bewahrt |

| Pflanzliche Gewebe | Mäßig | Beide Ansätze | Berücksichtigung nachgeschalteter Anwendungen und spezifischer Gewebemerkmale |

Berücksichtigen Sie Ihre Anforderungen an den Durchsatz und die Integration des Arbeitsablaufs. Labore mit hohem Durchsatz, die täglich Dutzende oder Hunderte von Proben verarbeiten, können von den parallelen Verarbeitungsmöglichkeiten bestimmter Ex-situ-Systeme profitieren, während diejenigen, die weniger, aber wertvollere Proben verarbeiten, oft größere Vorteile in den höheren Wiederfindungsraten der In-situ-Ansätze sehen.

Budgetbeschränkungen beeinflussen natürlich die Entscheidungen, erfordern aber eine differenzierte Betrachtung. Während die anfänglichen Ausrüstungskosten oft einfache Ex-situ-Einrichtungen begünstigen, sollte eine umfassende wirtschaftliche Analyse Folgendes beinhalten:

- Verbrauchskosten über die erwartete Nutzungsdauer

- Arbeitskosten im Zusammenhang mit komplexeren Protokollen

- Probenwert und wirtschaftliche Auswirkungen einer verbesserten Verwertung

- Nachgelagerte Kosten für wiederholte Experimente aufgrund von fehlgeschlagenen Proben

Als unsere Kerneinrichtung diese Analyse durchführte, stellten wir fest, dass das In-situ-System trotz höherer Anfangsinvestitionen aufgrund besserer Erfolgsquoten und geringerer Wiederholungsversuche innerhalb von sieben Monaten die Gewinnschwelle erreichte.

Ein weiterer kritischer Faktor ist das Fachwissen der Anwender und die Personalfluktuation. Laboratorien mit festem, erfahrenem technischem Personal können beide Ansätze erfolgreich umsetzen, während Laboratorien mit häufigen Personalwechseln die im Allgemeinen einfacheren Schulungsanforderungen und die geringere Technikabhängigkeit der In-situ-Methoden bevorzugen könnten.

Und schließlich sollten Sie sich Gedanken über Ihre zukünftigen Forschungsrichtungen machen. Die Investition in eine Filtrationstechnologie, die den zu erwartenden Änderungen bei den Probentypen, Volumina oder nachgeschalteten Anwendungen gerecht wird, bietet wertvolle Flexibilität. Einige Fragen, die Sie sich stellen sollten:

- Werden Sie sich in Richtung begrenzter oder kostbarer Muster bewegen?

- Planen Sie die Einführung neuer Analysetechniken mit unterschiedlichen Eingabeanforderungen?

- Erwarten Sie Änderungen des Durchsatzbedarfs aufgrund von Projekterweiterungen oder neuen Kooperationen?

Bei der Entscheidung zwischen In-situ- und Ex-situ-Filtration kommt es letztlich darauf an, die Stärken des jeweiligen Ansatzes mit Ihrem spezifischen Forschungskontext in Einklang zu bringen. Für die meisten Anwendungen, die eine hohe Lebensfähigkeit, maximale Probenrückgewinnung und vereinfachte Arbeitsabläufe erfordern, bietet die In-situ-Filtration überzeugende Vorteile. Umgekehrt können bestimmte Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz oder Situationen, die hochspezialisierte Filtrationsparameter erfordern, immer noch von Ex-situ-Ansätzen profitieren.

Schlussfolgerung: Abwägende Faktoren bei Ihrer Filtrationsentscheidung

Die Wahl zwischen In-situ- und Ex-situ-Filtration ist mehr als eine einfache technische Entscheidung - es ist eine strategische Entscheidung, die sich erheblich auf Ihre Forschungsergebnisse, Ihre betriebliche Effizienz und sogar auf die wissenschaftlichen Fragen auswirken kann, die Sie bearbeiten können.

Bei der Erforschung von Filtrationsmethoden haben wir immer wieder festgestellt, dass In-situ-Ansätze erhebliche Vorteile für die Integrität der Proben, die Lebensfähigkeit der Zellen und die Wiederfindungsraten bieten. Diese Vorteile werden besonders deutlich, wenn mit begrenzten oder empfindlichen biologischen Materialien gearbeitet wird. Die Technologie hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt, wobei Systeme wie die AIRSERIES viele der Einschränkungen überwinden, die früher die In-situ-Anwendungen einschränkten.

Dennoch bietet die Ex-situ-Filtration in bestimmten Kontexten Vorteile, insbesondere bei Hochdurchsatzanwendungen mit robusten Probentypen oder in Situationen, die hochspezialisierte Filtrationsparameter erfordern, die sich zwischen den Proben häufig ändern. Der vertraute Arbeitsablauf und die etablierten Protokolle bieten auch praktische Vorteile für Labors mit erheblichen Investitionen in kompatible nachgeschaltete Prozesse.

Meine Erfahrung mit Filtrationstechnologien hat mich gelehrt, dass die technisch "beste" Lösung nicht immer die richtige Lösung für jedes Labor ist. Der Erfolg der Implementierung hängt von einer ehrlichen Bewertung nicht nur der technischen Faktoren ab, sondern auch von praktischen Erwägungen wie den Fähigkeiten der Mitarbeiter, den bestehenden Arbeitsabläufen und den Budgetvorgaben.

Diejenigen, die noch unsicher sind, welcher Ansatz am besten zu ihren Bedürfnissen passt, sollten eine Pilotimplementierung in Betracht ziehen, um laborspezifische Leistungsdaten zu generieren. Viele Hersteller bieten Demonstrationsprogramme an oder arbeiten an Validierungsstudien mit, die konkrete Beweise für Ihre spezifischen Anwendungen liefern können. Dieser Ansatz hat unserer Einrichtung geholfen, die anfängliche Skepsis bei der Umstellung auf die In-situ-Filtration für unsere wertvollsten Proben zu überwinden.

Die Filtrationslandschaft entwickelt sich ständig weiter, wobei neue Technologien die traditionellen Grenzen zwischen In-situ- und Ex-situ-Ansätzen zunehmend verwischen. Wenn Sie durch Branchenpublikationen, Konferenzen und die Zusammenarbeit mit Technologieanbietern über diese Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben, können Sie Ihren Ansatz an die neuen Entwicklungen anpassen.

Welchen Ansatz Sie auch immer wählen, denken Sie daran, dass die Filtration einen kritischen Punkt in Ihrem experimentellen Arbeitsablauf darstellt, an dem die Probenqualität erhalten oder beeinträchtigt werden kann. Die Zeit, die in die Optimierung dieses Schritts investiert wird - sei es durch verbesserte Technologie, verfeinerte Protokolle oder bessere Schulung - zahlt sich in jedem nachgelagerten Prozess und letztlich in der Qualität Ihrer wissenschaftlichen Schlussfolgerungen aus.

Häufig gestellte Fragen zur In-Situ- und Ex-Situ-Filtration

Q: Was ist der Unterschied zwischen In-Situ- und Ex-Situ-Filtration?

A: Bei der In-Situ-Filtration werden die Schadstoffe vor Ort behandelt, ohne den Boden oder das Wasser zu entfernen, während bei der Ex-Situ-Filtration das kontaminierte Material zur Behandlung an anderer Stelle entfernt werden muss. Dieser Unterschied wirkt sich auf die Kosten, die Wirksamkeit und die Umweltauswirkungen aus.

Q: Welche Methode ist kostengünstiger: In-Situ- oder Ex-Situ-Filtration?

A: Die In-Situ-Filtration ist oft kostengünstiger, da der Aushub und der Transport von kontaminiertem Material entfällt. Ex-Situ-Methoden können jedoch in einigen Fällen eine gründlichere Behandlung bieten.

Q: Welche Umweltvorteile bietet die In-Situ- gegenüber der Ex-Situ-Filtration?

A: Beide Methoden haben Vorteile für die Umwelt. Die In-Situ-Filtration minimiert die Störung des Standorts und verringert das Risiko einer Sekundärverschmutzung während des Transports. Ex-Situ-Methoden ermöglichen kontrolliertere Behandlungsbedingungen, die möglicherweise zu saubereren Endprodukten führen.

Q: Wann sollte ich die In-Situ-Filtration der Ex-Situ-Filtration vorziehen?

A: Wählen Sie die In-Situ-Filtration, wenn die Beeinträchtigung des Standorts so gering wie möglich gehalten werden muss oder wenn die Schadstoffe über einen großen Bereich verteilt sind. Sie eignet sich auch für Situationen, in denen eine schnelle Behandlung ohne umfangreiche Ausgrabungen erforderlich ist.

Q: Welche Arten von Verunreinigungen lassen sich am besten mit Ex-Situ-Filtration behandeln?

A: Die Ex-Situ-Filtration ist für die Behandlung einer Vielzahl von Schadstoffen geeignet, darunter Schwermetalle, Dioxine und komplexe organische Schadstoffe. Sie ermöglicht eine präzise Kontrolle der Behandlungsbedingungen und ist daher ideal für stark kontaminierte Standorte.

Q: Wie entscheide ich zwischen In Situ- und Ex Situ-Filtration für meine spezifischen Bedürfnisse?

A: Berücksichtigen Sie Faktoren wie Art und Ausmaß der Kontamination, verfügbare Ressourcen und Umweltbelange. In Situ eignet sich für weniger schwerwiegende Kontaminationen mit minimaler Störung des Standorts, während Ex Situ besser für die gründliche Behandlung stark kontaminierter Standorte geeignet ist.

Externe Ressourcen

- Ein Vergleich von In-Situ- und Ex-Situ-Filtrationsmethoden - In dieser Studie werden In-situ- und Ex-situ-Filtrationsmethoden verglichen, um ihre Auswirkungen auf die Verteilung von gelösten und partikulären Metallen zu bewerten, wobei die Verzerrungen der Ex-situ-Methoden hervorgehoben werden.

- In-Situ- vs. Ex-Situ-Filtration in der Tiefseeforschung - Konzentriert sich auf die Auswirkungen von Filtrationsmethoden auf die Metallspeziation in hydrothermalen Schloten, wobei die Notwendigkeit einer In-situ-Filtration für genaue Messungen betont wird.

- Überblick über In-Situ- und Ex-Situ-Technologien - Auch wenn der Schwerpunkt nicht direkt auf der Filtration liegt, werden in dieser Ressource In-situ- und Ex-situ-Technologien im Zusammenhang mit der Behandlung von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen erörtert, die einen Einblick in umfassendere Umweltsanierungstechniken bieten.

- Vergleich zwischen Ex-Situ- und In-Situ-Messmethoden - Erörtert den Vergleich zwischen Ex-situ- und In-situ-Methoden zur Bewertung kontaminierter Flächen und hebt ihre jeweiligen Vorteile und Grenzen hervor.

- Bioremediation von kontaminierten Böden: In-Situ- vs. Ex-Situ-Techniken - Diese Ressource befasst sich zwar nicht speziell mit der Filtration, vergleicht aber In-situ- und Ex-situ-Techniken zur Bodensanierung und bietet Einblicke in Umweltbehandlungsmethoden.

- In-Situ- vs. Ex-Situ-Sanierungstechniken - Bietet einen Überblick über In-situ- und Ex-situ-Bioremediationstechniken, die für das Verständnis umfassenderer Umweltbehandlungsstrategien von Bedeutung sein können.

Verwandte Inhalte:

- Der ultimative Leitfaden für In-Situ-Filtrationssysteme

- Was sind die wichtigsten Vorteile der In-Situ-Filtration?

- In-Situ-Filtration in der pharmazeutischen Produktion

- 5 Wege, wie die In-Situ-Filtration die Prozesssicherheit erhöht

- BioSafe EDS: Innovative Wärmerückgewinnungssysteme

- Installation von In-Situ-Filtern: 7-Schritte-Verfahren

- cRABS-Modelle im Vergleich: Finden Sie Ihr ideales System

- cRABS für die Zelltherapie: Fortschritte bei der sterilen Verarbeitung

- Batch-Verarbeitung in Sterilitätstest-Isolatoren