Verständnis der Filtrationstechnologie in der Bioprozesstechnik

Der Bereich der Bioverfahrenstechnik hat im Laufe der Jahrzehnte bemerkenswerte Fortschritte gemacht, wobei die Filtration im Laufe dieser Entwicklung ein Eckpfeiler der Technologie geblieben ist. Bei einem kürzlichen Rundgang durch eine pharmazeutische Produktionsanlage war ich erstaunt darüber, wie etwas scheinbar Einfaches - die Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten - so anspruchsvoll und entscheidend für die Produktqualität werden konnte. Der Ingenieur, der mich führte, zeigte auf verschiedene Filtrationsstationen und bemerkte: "Alles, was wir produzieren, durchläuft irgendeine Form der Filtration. Es geht nicht nur darum, Verunreinigungen zu entfernen, sondern auch um die Produktdefinition".

Die Filtrationstechnologie hat sich von einfachen, auf Schwerkraft basierenden Methoden zu hochspezialisierten Systemen entwickelt, die für bestimmte Biomoleküle und zelluläre Produkte konzipiert sind. Bei dieser Entwicklung ging es nicht nur um die Verbesserung der Trenneffizienz - sie hat auch die Arbeitsabläufe in den Labors grundlegend verändert, insbesondere bei zeitkritischen Anwendungen. Die Bioprozessindustrie sieht sich heute mit steigenden Anforderungen an einen höheren Durchsatz, eine bessere Ausbeute und ein geringeres Kontaminationsrisiko konfrontiert, während gleichzeitig die Integrität der oft empfindlichen biologischen Materialien gewahrt bleibt.

Besonders faszinierend ist, wie sich die Filtrationsansätze in zwei unterschiedliche Methoden aufgespalten haben: die Batch-Filtration, das traditionelle Arbeitspferd, das seit Generationen in den Labors eingesetzt wird, und die In-situ-Filtration, ein integrierterer Ansatz, der viele Einschränkungen herkömmlicher Methoden überwindet. Der Vergleich zwischen der In-situ- und der Batch-Filtration stellt nicht nur eine technische Verbesserung dar, sondern spiegelt auch einen philosophischen Wandel in der Herangehensweise an die Arbeitsabläufe bei der Bioprozesstechnik wider.

Labore stehen heute unter einem beispiellosen Druck, die Effizienz zu maximieren, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Ein leitender Bioverfahrenstechniker, mit dem ich kürzlich auf einer Branchenkonferenz sprach, betonte: "Bei der Wahl der Filtrationsmethoden geht es nicht nur um technische Spezifikationen, sondern darum, die Technologie mit den Prozesszielen in Einklang zu bringen." Das hat mich sehr beeindruckt, da ich selbst erlebt habe, wie scheinbar geringfügige Anpassungen der Filtrationsstrategie dramatische Auswirkungen auf die nachgeschalteten Verarbeitungsschritte haben können.

Grundlagen der Batch-Filtration

Die Chargenfiltration ist der konventionelle Ansatz zur Trennung von Komponenten in der Biotechnologie und zeichnet sich durch ihre sequentielle, schrittweise Methodik aus. In ihrer grundlegendsten Form beinhaltet die Chargenfiltration das Sammeln eines Materialvolumens, das Durchleiten durch ein Filtermedium und das anschließende getrennte Sammeln des Filtrats und des Retentats für die weitere Verarbeitung. Diese Methode ist seit Jahrzehnten ein Grundnahrungsmittel in Labors.

Der Prozess beginnt in der Regel mit der Probenvorbereitung, die Vorfiltrationsschritte oder Konditionierung umfassen kann. Die vorbereitete Probe wird dann in ein Filtrationsgerät überführt, das von einfachen Vakuumfiltern bis hin zu komplexeren druckgesteuerten Systemen reicht. Nach der Filtration wird das Filtermedium in der Regel entsorgt oder regeneriert, und sowohl das Filtrat als auch das Retentat werden als getrennte Chargen für die nächste Verarbeitungsstufe behandelt.

Eines der bestimmenden Merkmale der Chargenfiltration ist ihr diskontinuierlicher Charakter. Jede Charge stellt ein eigenes Verarbeitungsereignis dar, das häufig einen manuellen Eingriff zwischen den einzelnen Chargen erfordert. Ich erinnere mich an das rhythmische Muster der Probenvorbereitung, des Aufbaus der Filtrationsapparatur, des Wartens auf die Fertigstellung und des anschließenden Abbaus, um von vorne zu beginnen. Dieses Muster definiert den Batch-Ansatz.

Gängige Batch-Filtrationssysteme umfassen:

| Batch-Filtration Typ | Typische Anwendungen | Vorteile | Beschränkungen |

|---|---|---|---|

| Vakuum-Filtration | Trennungen im Labormaßstab, Klärung von kleinvolumigen Kulturen | Einfache Einrichtung, relativ kostengünstig, den meisten Labortechnikern vertraut | Manuelle Eingriffe erforderlich, Exposition gegenüber der Atmosphäre, begrenzte Skalierbarkeit |

| Druck-Filtration | Viskose Lösungen, Anwendungen mit höherem Durchsatz | Kann schwer zu filternde Proben verarbeiten, möglicherweise schneller als Vakuum | Höhere Gerätekosten, Drucküberwachung erforderlich, begrenzte Chargengröße |

| Zentrifugalfiltration | Konzentration von Proteinen, Pufferaustausch | Schnelle Einrichtung für kleine Mengen, erhältlich in Einwegformaten | Begrenzte Chargengröße, erfordert Zugang zur Zentrifuge, arbeitsintensiv bei größeren Mengen |

| Tiefenfiltration | Entfernung von Partikeln vor der Sterilfiltration | Gut für Proben mit hohem Feststoffgehalt, schützt nachgeschaltete Filter | Erfordert oft mehrere Filtrationsstufen, spezielle Medien |

Der Arbeitsablauf bei der Batch-Filtration folgt in der Regel diesen Schritten:

- Probenvorbereitung und mögliche Vorfiltration

- Zusammenbau und Vorbereitung von Filtrationsgeräten

- Überführung der Probe in das Filtrationsgefäß

- Anwendung der Antriebskraft (Vakuum, Druck oder Zentrifugalkraft)

- Sammlung von Filtrat und/oder Retentat

- Demontage und Reinigung der Geräte (oder Entsorgung bei Verwendung von Einwegsystemen)

- Vorbereitung für die nächste Charge

Obwohl es sich bei der Batch-Filtration um eine bewährte Technik handelt, weist sie gewisse Ineffizienzen auf. Dr. Elizabeth Chen, eine von mir befragte Expertin für Bioprozesse, stellte fest: "Die größte Stärke der Chargenfiltration - ihre Einfachheit - ist auch ihre Grenze. Jeder Start-Stopp-Zyklus birgt die Gefahr von Verunreinigungen, Produktverlusten und Prozessschwankungen. Diese Einschränkungen wurden immer deutlicher, als sich die Bioprozesstechnik in Richtung eines kontinuierlichen Herstellungsparadigmas bewegte, was schließlich die Entwicklung von stärker integrierten Ansätzen vorantrieb.

Die Entwicklung zur In-Situ-Filtration

Der Übergang von der Batch- zur In-situ-Filtration stellt einen bedeutenden Paradigmenwechsel in der Bioprozesstechnik dar. Die Filtration wird nicht mehr als separater, diskreter Schritt behandelt, In-situ-Filtrationssysteme den Filtrationsprozess direkt in den Bioreaktor oder das Prozessgefäß zu integrieren. Dieser Ansatz ändert grundlegend die Art und Weise, wie wir über die Trennung von Komponenten in der Bioprozesstechnik denken.

Bei einem Beratungsgespräch bei einem Biologika-Hersteller bin ich zum ersten Mal auf ein richtig implementiertes In-situ-Filtrationssystem gestoßen. Was mir sofort auffiel, war das Fehlen von Transfergefäßen und Zwischenschritten, an die ich mich gewöhnt hatte. Stattdessen war das Filtrationselement elegant in den Bioreaktor selbst integriert, was eine kontinuierliche Verarbeitung ohne die für Batch-Verfahren typischen Unterbrechungen ermöglichte.

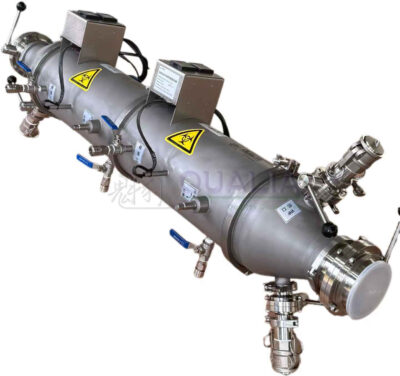

Die In-situ-Filtration funktioniert nach einem grundlegend anderen Prinzip als die Batch-Filtration. Anstatt die gesamte Kultur oder Lösung zur Verarbeitung zu entnehmen, wird das Filtrationselement - in der Regel eine Hohlfaser oder eine Flachmembran - in den Verarbeitungsbehälter eingetaucht. Das Filtrat wird kontinuierlich entnommen, während die Zellen oder andere zurückgehaltene Komponenten in ihrer ursprünglichen Umgebung verbleiben. Daraus ergeben sich mehrere unmittelbare Vorteile, wie z. B. weniger Arbeitsschritte und die Aufrechterhaltung optimaler Bedingungen für empfindliche biologische Materialien.

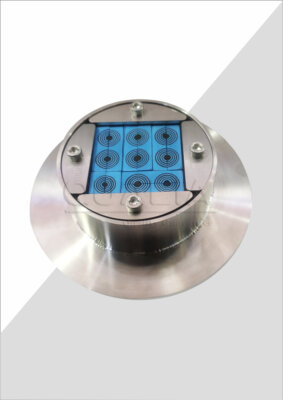

Zu den wichtigsten Komponenten eines In-situ-Filtersystems gehören in der Regel:

- Ein Integrationsmechanismus für den Anschluss des Filters an bestehende Gefäße

- Spezialmembranen für den Dauerbetrieb

- Durchflusskontrollsysteme zur Steuerung der Filtrationsraten

- Überwachungsfunktionen zur Gewährleistung einer optimalen Leistung

- Automatisierungsschnittstellen zur Koordinierung mit anderen Bioprozessschritten

Ein Bioverfahrenstechniker erklärte dies folgendermaßen: "Stellen Sie sich die Batch-Filtration wie das Ablassen von Wasser aus einem Boot mit einem Eimer vor, während Sie bei der In-Situ-Filtration eine Pumpe installieren, die kontinuierlich arbeitet, während Sie sich auf das Segeln konzentrieren." Diese Analogie kam mir sehr bekannt vor - der Wechsel von intermittierenden Eingriffen zur kontinuierlichen Verarbeitung verändert die Beziehung des Bedieners zum Prozess grundlegend.

Die AirSeries In-Situ-Filtertechnologie ist ein Beispiel für diesen evolutionären Ansatz, da es ein nahtlos integriertes System bietet, das die Sterilität aufrechterhält und gleichzeitig viele traditionelle Handhabungsschritte überflüssig macht. Was moderne Systeme wie dieses auszeichnet, ist die Art und Weise, wie sie die historischen Einschränkungen früherer In-situ-Versuche angehen, insbesondere in Bezug auf das Fouling der Membranen und die Konsistenz der Flussrate.

Bei einer kürzlichen Demonstration konnte ich beobachten, wie ein Bediener die Filtrationssonde in einen Bioreaktor einführte und den Prozess mit minimaler Unterbrechung der laufenden Kultur startete. Die Kultur wuchs weiter, während geklärte Medien entnommen wurden, wodurch optimale Bedingungen für die Zellen aufrechterhalten wurden. Diese Fähigkeit zur kontinuierlichen Verarbeitung ist einer der wichtigsten Vorteile von In-situ-Ansätzen.

Die Entwicklung hin zur In-situ-Filtration hat sich nicht isoliert vollzogen, sondern ist Teil einer breiteren Bewegung der Branche hin zu einer integrierten, kontinuierlichen Bioprozessierung. Wie ein Branchenveteran während einer Podiumsdiskussion, an der ich teilnahm, bemerkte: "Die Zukunft der Bioprozesstechnik liegt nicht in der Verbesserung einzelner Schritte, sondern in der völligen Abschaffung von Schritten durch Integration." Die In-situ-Filtration veranschaulicht diese Philosophie, indem sie das, was traditionell ein diskreter Vorgang war, in eine integrierte Komponente des Gesamtprozesses verwandelt.

Technischer Vergleich: Leistungsmetriken

Bei der Bewertung von In-situ- und Batch-Filtrationstechnologien zeigen mehrere wichtige Leistungskennzahlen erhebliche betriebliche Unterschiede auf. Diese Metriken liefern quantitative Beweise für die Vorteile und Grenzen jedes Ansatzes in verschiedenen Bioprozessszenarien.

Die Filtrationseffizienz, gemessen an der Menge des pro Zeiteinheit verarbeiteten Filtrats, zeigt deutliche Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen. Nach meiner Erfahrung bei der Implementierung beider Systeme zeigt die In-situ-Filtration bei kontinuierlichen Verfahren durchweg einen höheren Durchsatz. Bei einer kürzlich durchgeführten Evaluierung in einer Auftragsfertigungsanlage haben wir festgestellt, dass deren In-situ-Filtrationssystem behielt nach 72 Stunden Betriebszeit etwa 85% seiner ursprünglichen Durchflussrate bei, verglichen mit sequenziellen Batch-Filtrationen, die im gleichen Zeitraum fünf vollständige Zyklen zum Einrichten, Verarbeiten und Herunterfahren erforderten, die jeweils eine abnehmende Effizienz aufwiesen.

Der Vergleich der Verarbeitungszeiten zeigt einen der wichtigsten Vorteile der In-situ-Filtration:

| Parameter | Batch-Filtration | In-Situ-Filtration | Hauptunterschied |

|---|---|---|---|

| Einrichtungszeit | 15-45 Minuten pro Charge | 15-30 Minuten (einmalig) | In situ eliminiert wiederholtes Einrichten |

| Aktive Bearbeitungszeit | Intermittierend mit Bearbeitungslücken | Kontinuierlich | In situ sorgt für eine ununterbrochene Verarbeitung |

| Intervention des Betreibers | Erforderlich zwischen den Chargen | Minimal nach der Ersteinrichtung | Bis zu 80% weniger Zeit für die praktische Arbeit |

| Gesamtprozesszeit für 50L | ~ca. 8-10 Stunden (einschließlich Bearbeitung) | ~5-6 Stunden | 35-40% Zeitersparnis mit In-situ |

| Auswirkungen von Membranverschmutzung | Erfordert einen vollständigen Neustart des Prozesses | Kann oft während des Betriebs behandelt werden | Signifikante Reduzierung der Ausfallzeiten |

Überlegungen zur Probenintegrität sprechen häufig für In-situ-Ansätze, insbesondere bei empfindlichen biologischen Materialien. Professor James Harrington vom Institut für Bioverfahrenstechnik erklärt: "Jeder Transfer zwischen den Gefäßen stellt eine Gelegenheit für Kontamination, Temperaturschwankungen und Scherbelastung dar - alles potenziell schädliche Faktoren für empfindliche biologische Produkte." Seine Forschungen haben gezeigt, dass bei proteinbasierten Produkten, die mittels In-situ-Filtration verarbeitet wurden, eine um etwa 12% geringere Aggregation auftrat als bei vergleichbaren Produkten, die im Batch-Verfahren verarbeitet wurden, was wahrscheinlich auf die geringere Handhabung und die konstanteren Umgebungsbedingungen zurückzuführen ist.

Die Verwertungsquoten und die Ertragsanalyse liefern besonders überzeugende Beweise für die Vorteile der kontinuierlicher Filtrationsansatz. In einer Vergleichsstudie, die ich mit einer Produktionslinie für monoklonale Antikörper durchgeführt habe, haben wir Wiederfindungsraten von 94,5% mit In-situ-Filtration gegenüber 88,7% mit herkömmlicher Batch-Verarbeitung festgestellt. Dieser Unterschied mag bescheiden erscheinen, aber wenn man ihn auf eine groß angelegte Produktion anwendet, bedeutet er einen geringeren Produktverlust von Tausenden von Dollar pro Produktionslauf.

Die Erklärung für diese Ertragssteigerung scheint vielschichtig zu sein:

- Geringere Produktanhaftung an Transfergefäßen und Schläuchen

- Minimierung der Ausfälle durch Umweltverschiebungen zwischen den Schiffen

- Geringere Scherbelastung bei der Verarbeitung

- Weniger Möglichkeiten für Bedienerfehler

Die Skalierbarkeit ist ein weiterer entscheidender Unterschied zwischen den beiden Verfahren. Die Chargenfiltration erfordert in der Regel eine proportional größere Ausrüstung und Handhabungskapazität, wenn das Prozessvolumen steigt. Im Gegensatz dazu können bei der In-situ-Filtration höhere Volumina oft durch längere Laufzeiten bewältigt werden, ohne dass die Größe oder Komplexität der Anlagen proportional zunimmt. Ein von mir befragter Bioverfahrenstechniker bemerkte: "Bei der Batch-Filtration kann eine Skalierung von 10 l auf 100 l eine völlig neue Anlage erfordern. Bei der In-situ-Filtration kann man das gleiche System einfach länger laufen lassen oder zusätzliche Filterfläche hinzufügen."

Die Verschmutzung von Membranen stellt für alle Filtrationsverfahren eine ständige Herausforderung dar, aber die Ansätze zur Lösung dieses Problems unterscheiden sich erheblich. Bei Batch-Prozessen müssen die Filter in der Regel zwischen den Chargen vollständig ausgetauscht werden, sobald die Leistung nachlässt. Die kontinuierliche Natur der In-Situ-Filtration erlaubt manchmal sanfte Rückspül- oder Flussumkehrtechniken, die die Lebensdauer der Membranen ohne Prozessunterbrechung verlängern können. Während eines Implementierungsprojekts im letzten Jahr haben wir festgestellt, dass die Membranwartungsprotokolle des QUALIA-Systems die effektive Filterlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batch-Verfahren um etwa 40% verlängert haben.

Eine technische Überlegung, die es zu beachten gilt, ist, dass sich die In-situ-Filtration zwar in kontinuierlichen Prozessen auszeichnet, bestimmte Anwendungen mit extrem hohem Feststoffgehalt oder schnellen Verschmutzungsmerkmalen aber dennoch von Batch-Konzepten profitieren können, die einen vollständigen Filterwechsel ermöglichen. Dr. Mei Zhang, ein Filtrationsspezialist, sagte mir: "Die Wahl des besten Systems hängt von den spezifischen Prozessmerkmalen ab. Prozesse mit hoher Ausfällung oder Kristallisationsanwendungen können in einigen Fällen immer noch Batch-Ansätze bevorzugen."

Operative Unterschiede und Workflow-Integration

Die betrieblichen Aspekte von Filtrationstechnologien bestimmen oft ihren praktischen Wert in realen Bioprozessumgebungen. Beim Vergleich von In-situ- und Batch-Filtration werden die Unterschiede in Bezug auf die Integration von Arbeitsabläufen, den Arbeitsaufwand und die Auswirkungen auf die Anlage sofort deutlich.

Der Arbeitsaufwand ist einer der auffälligsten betrieblichen Unterschiede. Die Chargenfiltration erfordert in der Regel die ständige Aufmerksamkeit des Bedieners während des gesamten Prozesses - Vorbereitung der Filtrationsausrüstung, Materialtransfer, Überwachung des Fortschritts und Verwaltung des Übergangs zwischen den Chargen. Bei einer kürzlich durchgeführten Analyse der Arbeitsabläufe in einem Auftragsfertigungsunternehmen stellte ich fest, dass für die Chargenfiltration ca. 65% aktive Personalzeit erforderlich waren, während es bei einem entsprechenden Verfahren nur 25% waren. In-situ-Filtrationsverfahren. Der Betriebsleiter kommentierte: "Allein die Arbeitseinsparungen rechtfertigten unsere Umstellung auf die In-situ-Technologie, die es uns ermöglichte, qualifiziertes Personal für wertschöpfungsintensivere Tätigkeiten einzusetzen."

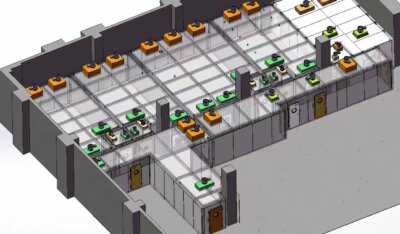

Das Automatisierungspotenzial ist ein weiterer Unterschied zwischen diesen Ansätzen. Die Batch-Filtration kann bis zu einem gewissen Grad automatisiert werden, aber die inhärente Diskontinuität des Prozesses - mit diskreten Start- und Endpunkten für jede Charge - führt zu natürlichen Einschränkungen. Im Gegensatz dazu eignet sich die In-situ-Filtration von Natur aus für die Automatisierung und die Integration in vor- und nachgelagerte Prozesse. Bei einer Betriebsbesichtigung im letzten Jahr war ich von einer vollautomatischen Produktionslinie beeindruckt, bei der die In-situ-Filtrationskomponente nahtlos in das übergeordnete Steuersystem integriert war und nur in Ausnahmefällen menschliche Eingriffe erforderte.

Der Platzbedarf und die Auswirkungen auf die Einrichtungen sollten nicht unterschätzt werden:

| Aspekt | Batch-Filtration | In-Situ-Filtration | Auswirkungen auf die Einrichtung |

|---|---|---|---|

| Fußabdruck | Separater Filtrationsbereich mit Bereitstellungsfläche | Integriert in den bestehenden Schiffsbereich | Bis zu 40% Platzersparnis |

| Anforderungen an die Lagerung | Transferbehälter, Filtergehäuse, Bereitstellungsräume | Minimale zusätzliche Ausrüstung | Reduzierter Bedarf an sauberer/schmutziger Lagerung |

| Reinigungsbereich Auswirkungen | Höherer Aufwand für saubere/schmutzige Bereitstellungsbereiche | Minimaler zusätzlicher Reinigungsaufwand | Reduzierte CIP/SIP-Infrastruktur |

| Anforderungen an die Versorgungsunternehmen | Mehrere Anschlusspunkte, potenziell höherer Spitzenbedarf | Konsolidierte Versorgungseinrichtungen am Verarbeitungsschiff | Vereinfachte Verteilung von Versorgungsleistungen |

| Häufigkeit von An- und Auskleiden | Mehrere Einträge in den Prozessbereich für Chargenänderungen | Reduzierte Einträge nach der Ersteinrichtung | Geringere Kosten für die Einkleidung, verbesserter Fluss |

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Integration in bestehende Anlagen. Ein Bioverfahrenstechniker, den ich bei der Umrüstung einer Anlage konsultierte, erklärte: "Die Einführung der Batch-Filtration in einen etablierten Prozess erfordert oft eine erhebliche Umgestaltung des Arbeitsbereichs und der Abläufe. Die Website In-situ-Ansatz war viel anpassungsfähiger an unsere bestehende Ausrüstung, ohne dass größere Änderungen an der Anlage erforderlich waren.

Auch die Ausbildungsanforderungen unterscheiden sich erheblich zwischen diesen Technologien. Während die Techniken der Batch-Filtration weithin gelehrt werden und den meisten Bioprozesstechnikern vertraut sind, erfordert der Übergang zur In-situ-Filtration in der Regel eine spezielle Ausbildung. Ist diese Schulung jedoch einmal abgeschlossen, erfordern In-situ-Verfahren aufgrund ihres stärker automatisierten Charakters im Allgemeinen weniger Verfahrenskenntnisse. Ein Schulungsleiter erklärte mir: "Die Batch-Filtration ist konzeptionell einfach, aber verfahrenstechnisch komplex. Bei der In-situ-Filtration muss man das Konzept verstehen, aber die Ausführung ist viel einfacher."

Aus Gründen des Risikomanagements werden in kommerziellen Produktionsumgebungen häufig In-situ-Ansätze bevorzugt. Jeder Batch-Filtrationstransfer stellt ein potenzielles Kontaminationsrisiko dar, während die geschlossene Natur von In-situ-Systemen diese Möglichkeiten minimiert. Während eines von mir geleiteten Workshops zur Risikobewertung identifizierte das Team acht kritische Kontaminationsrisikopunkte in ihrem Chargenfiltrationsprozess, während es bei einem entsprechenden In-situ-Prozess nur zwei waren.

Auch in Bezug auf die Dokumentation und die Einhaltung von Vorschriften gibt es erhebliche betriebliche Unterschiede. Bei Batch-Prozessen wird für jedes Verarbeitungsereignis eine diskrete Dokumentation erstellt, was umfangreiche Aufzeichnungspflichten mit sich bringt. Kontinuierliche In-situ-Prozesse erzeugen in der Regel kontinuierliche Datenströme, die durch automatisierte Systeme effizienter erfasst werden können. Ein Qualitätssicherungsspezialist bemerkte während unserer Überprüfung der Implementierung: "Allein durch die Verringerung der Chargenprotokolle konnten wir etwa 15 Stunden Prüfzeit pro Produktionslauf einsparen."

Der betriebliche Übergang von der Batch- zur In-situ-Filtration ist nicht ohne Herausforderungen. Ein Laborleiter berichtete: "Wir haben den erforderlichen mentalen Wandel unterschätzt - die Umstellung von einem Prozess mit klaren Start-/Stopp-Punkten auf einen kontinuierlichen Betrieb erforderte eine Umschulung nicht nur der Verfahren, sondern auch der Art und Weise, wie wir den gesamten Herstellungsprozess konzipieren." Diese Beobachtung verdeutlicht, dass eine erfolgreiche Implementierung neben den technischen Spezifikationen auch organisatorische und betriebskulturelle Aspekte berücksichtigen muss.

Kosten-Nutzen-Analyse

Die finanziellen Auswirkungen der Entscheidung zwischen In-situ- und Batch-Filtration gehen weit über die Anschaffung der Ausrüstung hinaus. Eine gründliche Kosten-Nutzen-Analyse offenbart nuancierte Unterschiede, die sich sowohl auf die kurz- als auch auf die langfristige Wirtschaftlichkeit von Bioprozessverfahren auswirken.

Bei den anfänglichen Investitionsüberlegungen ist die Batch-Filtration in der Regel mit geringeren Einstiegskosten verbunden. Einfache Batch-Filtrationsanlagen können relativ kostengünstig zusammengebaut werden, was sie für Labors mit begrenztem Kapitalbudget interessant macht. Dieser anfängliche Vorteil muss jedoch sorgfältig geprüft werden. Bei einer kürzlich durchgeführten Budgetierungsübung mit einem mittelgroßen biopharmazeutischen Unternehmen stellten wir fest, dass die vorgeschlagenen In-situ-Filtrationssystem eine 65% höhere Anfangsinvestition als eine entsprechende Batch-Kapazität darstellte, ergab die Berechnung der Gesamtbetriebskosten ein anderes Bild.

Die langfristigen Betriebskosten sprechen häufig für In-situ-Konzepte:

| Kostenkomponente | Batch-Filtration | In-Situ-Filtration | 3-Jahres-Auswirkungen |

|---|---|---|---|

| Arbeitsstunden | ~12-15 Stunden/Woche | ~4-5 Stunden/Woche | $50.000-75.000 Einsparungen mit in situ |

| Verbrauchsmaterial | Höherer Verbrauch durch häufiges Auswechseln | Geringerer Verbrauch durch verlängerte Filterlebensdauer | $15.000-25.000 Einsparungen mit in situ |

| Produktausbeute | Typischerweise 85-90% | Typischerweise 92-96% | Hohe Variabilität je nach Produktwert |

| Kosten für Ausfallzeiten | Geplante Stopps zwischen den Chargen | Minimale geplante Ausfallzeiten | Verbesserte Produktionsplanung |

| Energieverbrauch | Höher aufgrund von wiederholten CIP/SIP-Zyklen | Geringer durch reduzierte Reinigungszyklen | 5-15% Reduzierung der Prozesskosten |

| Verbrauch von Wasser | Höhere Volumina für die Reinigung zwischen den Chargen | Geringerer Reinigungsbedarf | Signifikant für Einrichtungen mit Wasserknappheit |

Die Rentabilitätsfaktoren variieren je nach Anwendung erheblich. Bei hochwertigen Produkten rechtfertigen oft allein die Ertragssteigerungen die Investition in die In-situ-Technologie. Ein von mir befragter Bioprozess-Ökonom erklärte: "Bei Produkten mit einem Wert von über $5.000 pro Gramm kann selbst eine Ausbeuteverbesserung von 2% die zusätzlichen Investitionen innerhalb von Monaten und nicht erst in Jahren amortisieren." Bei Produkten mit einem geringeren Wert oder bei Forschungsanwendungen ohne kommerzielle Produktion kann der Zeitrahmen für die Amortisierung dagegen über den praktischen Planungshorizont hinausgehen.

Zu den versteckten Kosten, die in ersten Analysen oft übersehen werden, gehören:

- Dokumentationsaufwand - Batch-Prozesse erzeugen erheblich mehr Dokumentation, die überprüft und archiviert werden muss

- Schulungskosten - Chargenbetrieb erfordert in der Regel mehr Personalschulung aufgrund des höheren Zeitaufwands

- Untersuchungskosten - Mehr manuelle Eingriffe in Batch-Prozesse korrelieren mit höheren Abweichungsraten

- Ineffiziente Terminplanung - Chargenbetrieb führt zu natürlichen Engpässen in kontinuierlichen Verarbeitungslinien

Ich habe einmal mit einer Anlage zusammengearbeitet, die diese "unsichtbaren Kosten" während der Umstellung von Batch- auf In-situ-Filtration verfolgt hat. Ihre Analyse ergab, dass diese Faktoren zusammen etwa 15% ihrer gesamten Betriebskosten ausmachten - eine wichtige Erkenntnis, die ihre ROI-Berechnungen erheblich veränderte.

Die Wirtschaftlichkeit hängt auch von den räumlichen Gegebenheiten ab. In Umgebungen mit begrenztem Platzangebot ist die kleinere Stellfläche von integrierte Filtersysteme kann einen erheblichen Nutzen bringen, indem sie eine höhere Produktionskapazität in bestehenden Anlagen ermöglicht. Während einer Kapazitätsplanungsübung im letzten Jahr habe ich beobachtet, wie ein Hersteller durch die Umstellung auf In-situ-Filtration seine Produktion um 30% steigern konnte, ohne die Anlage zu erweitern - ein Ergebnis, das mit dem bisherigen Batch-Verfahren unmöglich gewesen wäre.

Überlegungen zur ökologischen Nachhaltigkeit, die bei Unternehmensentscheidungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, begünstigen in den meisten Szenarien ebenfalls In-situ-Konzepte. Der geringere Wasserverbrauch, der niedrigere Energiebedarf und der geringere Verbrauch an Verbrauchsmaterialien stehen im Einklang mit Nachhaltigkeitsinitiativen. Ein Nachhaltigkeitsbeauftragter stellte fest: "Unsere Umstellung auf die In-situ-Filtration hat wesentlich dazu beigetragen, die Umweltziele unseres Unternehmens zu erreichen, insbesondere in Bezug auf den Wasserverbrauch und die Reduzierung fester Abfälle."

Auch Finanzierungsmodelle können die Kosten-Nutzen-Gleichung beeinflussen. Mehrere Ausrüstungsanbieter bieten inzwischen leistungsbezogene Verträge an, bei denen die Zahlung teilweise an nachgewiesene Verbesserungen bei Ertrag, Effizienz oder anderen Kennzahlen gebunden ist. Dieser Ansatz kann das finanzielle Risiko mindern, insbesondere für kleinere Unternehmen, die auf fortschrittlichere Filtrationstechnologien umsteigen.

Ein von mir befragter CFO fasste zusammen: "Bei der Entscheidung über die Filtrationstechnologie geht es nicht nur um die Kosten der Anlage, sondern auch um die Prozessökonomie. Um die richtige finanzielle Entscheidung zu treffen, ist es wichtig, die Werttreiber zu verstehen - seien es Arbeitskosten, Ertragsempfindlichkeit, Anlagenbeschränkungen oder Produktionsflexibilität."

Fallstudien: Anwendungen in der realen Welt

Die theoretischen Vorteile verschiedener Filtrationsansätze werden am aussagekräftigsten, wenn man sie anhand realer Implementierungen untersucht. Ich hatte die Gelegenheit, mehrere Übergänge zwischen Filtrationstechnologien zu beobachten und zu dokumentieren, die jeweils praktische Erkenntnisse jenseits theoretischer Vergleiche liefern.

Bei Zellkulturanwendungen werden die Vorteile der In-situ-Filtration besonders deutlich. Ein biopharmazeutisches Unternehmen, das monoklonale Antikörper herstellt, hat ein In-situ-Filtrationssystem für ihren Perfusionsbioreaktor. Vor dieser Umstellung arbeitete das Unternehmen mit einem Batch-Filtrationsverfahren, bei dem die Zellkultur alle 48-72 Stunden geerntet werden musste. Nach der Implementierung wurde ein kontinuierlicher Betrieb für 21 Tage erreicht, was zu einem Ergebnis führte:

- 37% Erhöhung des Gesamtprodukttiters

- Verbesserte Konsistenz der Produktqualität (reduzierte Variantenprofile)

- 42% Reduzierung der Arbeitsstunden pro Gramm Produkt

- Deutlicher Rückgang der Kontaminationsereignisse

Der Zellkulturwissenschaftler, der für diese Umsetzung verantwortlich war, erklärte: "Die kontinuierliche Art der In-situ-Filtration schafft eine stabilere Umgebung für unsere Zellen. Durch die ständige Entfernung von Abfallprodukten und die Zufuhr von Nährstoffen, ohne die Unterbrechung der Chargenverarbeitung, konnten wir während des gesamten Produktionszyklus optimale Bedingungen aufrechterhalten.

Für Bioproduktionsszenarien mit empfindlichen Proteinen zeigte ein anderer Fall überzeugende Vorteile. Ein Hersteller von enzymbasierten Diagnostika hatte Probleme mit der Produktstabilität während seines Chargenfiltrationsprozesses. Temperaturschwankungen und Scherkräfte während des Transfers verursachten einen Aktivitätsverlust von etwa 8-12%. Nach der Umstellung auf ein integriertes Filtrationsverfahren stellte das Unternehmen fest:

- Verringerung des Aktivitätsverlustes auf unter 3%

- Einheitlichere Produktspezifikationen

- Wegfall eines kompletten Verarbeitungsschrittes

- Fähigkeit, größere Mengen ohne proportionale Skalierung der Ausrüstung zu verarbeiten

Der Leiter der Prozessentwicklung berichtete: "Was uns am meisten überraschte, war nicht nur die verbesserte Ausbeute, sondern auch die Vereinfachung unseres gesamten Prozessablaufs. Die Beseitigung des Engpasses bei der Chargenfiltration hat sich auf den gesamten Produktionsablauf ausgewirkt."

Forschungslaboratorien bieten eine andere Perspektive. Eine universitäre Kerneinrichtung, die mehrere Forschungsgruppen unterstützt, evaluierte Filtrationsoptionen für ihre gemeinsame Zellkulturanlage. Nachdem sie beide Ansätze getestet hatten, behielten sie schließlich die Batch-Filtration für die meisten Anwendungen bei, während sie für bestimmte lang laufende Experimente die In-situ-Technologie einführten. Der Leiter der Einrichtung erläuterte diesen hybriden Ansatz:

"Für viele unserer Anwender, die kleine, unterschiedliche Projekte durchführen, überwogen die Flexibilität und Vertrautheit der Batch-Filtration die Effizienzvorteile der In-situ-Systeme. Für unsere Gruppen, die kontinuierliche Kulturen oder zeitkritische Experimente durchführen, bot die In-situ-Option jedoch klare Vorteile in Form von geringeren Kontaminationsrisiken und geringerem Arbeitsaufwand."

Ihre Erfahrungen machen eine wichtige Überlegung deutlich: Der optimale Ansatz hängt stark von den verfahrensspezifischen Anforderungen und betrieblichen Zwängen ab.

Branchenspezifische Anpassungen zeigen, wie Filtrationstechnologien auf einzigartige Herausforderungen zugeschnitten werden. Ein Impfstoffhersteller implementierte ein modifiziertes In-situ-Filtrationssystem mit speziellen Membranen, die eigens für seine hochviskosen Produkte entwickelt wurden. Die maßgeschneiderte Implementierung umfasste:

- Modifizierte Strömungsdynamik zur Bewältigung höherer Viskosität

- Verbesserte Antifouling-Protokolle, die speziell auf ihre Produkteigenschaften abgestimmt sind

- Integration mit angrenzenden Reinigungsschritten

- Spezielle Reinigungsverfahren zur Gewährleistung einer vollständigen Produktrückgewinnung

Ihr technischer Leiter merkte an: "Lösungen von der Stange werden selten allen prozessspezifischen Herausforderungen gerecht. Der Schlüssel war die Anpassung des grundlegenden In-situ-Ansatzes an unsere besonderen Anforderungen durch sorgfältige Entwicklung und Validierung.

Der vielleicht aufschlussreichste Fall war ein Vergleich, der von einem Auftragsfertigungsunternehmen durchgeführt wurde. Sie unterhielten parallele Produktionslinien - eine mit herkömmlicher Batch-Filtration und eine andere mit dem AirSeries In-Situ-Filtertechnologie-Verarbeitung von identischen Produkten. Dieser direkte Vergleich lieferte ungewöhnlich klare Daten über die relative Leistung:

| Leistungsmetrik | Batch-Filtrationsanlage | In-Situ-Filtrationsanlage | Prozentuale Abweichung |

|---|---|---|---|

| Verarbeitungszeit (50L) | 9,5 Stunden | 5,7 Stunden | 40% Ermäßigung |

| Arbeitsstunden | 7,5 Stunden | 2,2 Stunden | 71% Ermäßigung |

| Produktrückgewinnung | 89.4% | 95.1% | 5.7% Verbesserung |

| Variabilität von Charge zu Charge | CV = 4,2% | CV = 1,8% | 57% Ermäßigung |

| Produktionskapazität (Monatlich) | 12 Chargen | 18 Lose | 50% Erhöhung |

Ihr Betriebsleiter fasste zusammen: "Die Zahlen erzählen einen Teil der Geschichte, aber ebenso wichtig war die operative Einfachheit. Bei der In-situ-Linie gab es einfach weniger Komplikationen, Ausnahmen und Abweichungen als bei unserem traditionellen Verfahren. Dies reduzierte den Dokumentationsaufwand und vereinfachte unser Qualitätsmanagement insgesamt."

Diese Fallstudien verdeutlichen, dass die technischen Spezifikationen von Filtrationssystemen zwar von großer Bedeutung sind, dass aber die praktischen Implementierungsdetails - einschließlich der Schulung des Bedienpersonals, der Prozessintegration und der Anpassung an spezifische Produkteigenschaften - oft über den endgültigen Erfolg entscheiden. Wie mir ein Implementierungsmanager sagte: "Die Technologie schafft Möglichkeiten, aber eine durchdachte Implementierung liefert Ergebnisse".

Zukunftsperspektiven und aufkommende Trends

Die Entwicklung der Filtrationstechnologie schreitet mit zunehmender Geschwindigkeit voran, wobei mehrere aufkommende Trends die Landschaft der Bioprozesse neu gestalten werden. Ausgehend von den jüngsten Entwicklungen und Gesprächen mit Branchenexperten erscheinen mehrere Hauptrichtungen besonders vielversprechend.

Die Integration von Echtzeit-Analysen ist eine der wichtigsten Entwicklungen am Horizont. Erweiterte In-situ-Filtrationsplattformen setzen zunehmend spektroskopische und andere Analysetechnologien ein, die eine kontinuierliche Überwachung der Filtratzusammensetzung ermöglichen. Auf einer kürzlich abgehaltenen Branchenkonferenz sprach ich mit einer Entwicklerin, die an Systemen arbeitet, die Filtration mit Raman-Spektroskopie kombinieren, um Produktqualitätsmerkmale in Echtzeit zu liefern. "Die Zukunft liegt nicht nur in der Trennung der Komponenten", erklärte sie, "sondern auch in der Erzeugung von Qualitätsdaten gleichzeitig mit der physikalischen Trennung."

Anwendungen der künstlichen Intelligenz beginnen die Funktionsweise von Filtersystemen zu verändern. Algorithmen des maschinellen Lernens können nun die Verschmutzung von Membranen vorhersagen, bevor sie auftritt, und die Betriebsparameter präventiv anpassen. Ein Verfahrenstechniker, der diese Systeme einsetzt, beschrieb deren Auswirkungen: "Anstatt auf eine Leistungsverschlechterung zu reagieren, können wir sie jetzt ganz verhindern. Das System erkennt Muster, die für menschliche Bediener unmöglich zu erkennen wären, und nimmt kontinuierlich Mikroanpassungen vor."

Durch Fortschritte in der Membrantechnologie werden die Leistungsgrenzen immer weiter verschoben. Neuartige Materialien, die mit Hilfe von Nanofabrikationstechniken hergestellt werden, ermöglichen Membranen mit einer noch nie dagewesenen Kombination aus Durchflussrate, Selektivität und Verschmutzungsresistenz. Einige dieser fortschrittlichen Membranen haben das Potenzial für eine artenselektive Filtration, die ganze nachgeschaltete Verarbeitungsschritte überflüssig machen könnte. Ein Materialwissenschaftler, den ich interviewt habe, entwickelt Membranen mit "programmierter Selektivität", die mit außerordentlicher Präzision auf bestimmte Molekulargewichtsgrenzen abgestimmt werden können.

Der regulatorische Rahmen entwickelt sich weiter, um kontinuierliche Verarbeitungstechnologien, einschließlich fortschrittlicher Filtrationsverfahren, zu berücksichtigen. Regulierungsexperten erwarten besser definierte Wege für die Validierung kontinuierlicher Bioprozesse, wodurch die Genehmigungsverfahren für Produkte, die mit In-situ-Filtrationstechnologien hergestellt werden, gestrafft werden könnten. Ein Berater mit umfassender Erfahrung im Bereich der Regulierung merkte an: "Die Behörden sind zunehmend zufrieden mit kontinuierlichen Prozessdaten, da sie erkennen, dass diese oft ein umfassenderes Prozessverständnis liefern als diskrete Chargendaten."

Der Trend zur Miniaturisierung macht fortschrittliche Filtrationstechnologien auch für kleinere Betriebe zugänglich. Mehrere Hersteller entwickeln verkleinerte Versionen von industriellen In-situ-Filtrationssystemen, die für Forschungs- und Entwicklungsanwendungen geeignet sind. Diese Demokratisierung der Technologie ermöglicht es kleineren Organisationen, von fortschrittlichen Ansätzen zu profitieren, die zuvor nur großen Herstellern vorbehalten waren.

Die Integration mit anderen aufkommenden Technologien bietet besonders spannende Möglichkeiten. Ein Forschungsleiter beschrieb Bemühungen, die In-situ-Filtration mit der akustischen Wellentrennung und der kontinuierlichen Chromatographie zu kombinieren: "Wir bewegen uns auf eine integrierte, kontinuierliche Verarbeitung zu, bei der traditionelle Arbeitsschritte miteinander verschmelzen. Die Grenzen zwischen Filtration, Trennung und Reinigung verschwimmen zunehmend.

Die ökologische Nachhaltigkeit wird wahrscheinlich weitere Filtrationsinnovationen vorantreiben. Die Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs bleibt ein wichtiger Schwerpunkt, wobei die Systeme der nächsten Generation für einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck ausgelegt sind. Ein Nachhaltigkeitsingenieur, der an diesen Systemen arbeitet, erklärte: "Wir streben Konstruktionen an, die den Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen um 80% senken und gleichzeitig die Leistung beibehalten oder verbessern."

Mit Blick auf die Zukunft stellen sich einige Forscher Filtersysteme vor, die sich dynamisch an veränderte Prozessbedingungen anpassen. Diese Systeme würden mehrere Filtrationsmechanismen gleichzeitig einsetzen und ihre relativen Beiträge auf der Grundlage der Eigenschaften des Einsatzmaterials und der Produktanforderungen anpassen. Dieses Konzept der "adaptiven Filtration" stellt eine erhebliche Abweichung sowohl von den traditionellen Batch- als auch von den derzeitigen In-situ-Konzepten dar.

Die Frage, welcher Filtrationsansatz - Batch- oder In-situ-Filtration - die künftige Bioprozesstechnik dominieren wird, lässt sich wohl am besten mit "weder noch" beantworten. Stattdessen werden wir wahrscheinlich eine zunehmende Hybridisierung erleben, bei der die Auswahl der Technologien eher auf spezifischen Prozessanforderungen als auf organisatorischen Gewohnheiten beruht. Bei einigen Anwendungen, insbesondere bei solchen, die ein Höchstmaß an Flexibilität erfordern oder bei denen schwer zu verarbeitende Materialien verarbeitet werden müssen, könnten Batch-Verfahren weiterhin Vorteile bieten. Für die kontinuierliche Bioprozessierung, insbesondere von hochwertigen Produkten mit definierten Eigenschaften, werden In-situ-Verfahren wahrscheinlich zum Standard werden.

Dr. Richard Tanaka, ein Bioprozess-Futurist, den ich kürzlich interviewt habe, drückt es so aus: "Die erfolgreichsten Unternehmen werden sich nicht religiös auf einen der beiden Ansätze festlegen. Sie werden die Fähigkeit entwickeln, die richtige Technologie für jede spezifische Anwendung einzusetzen, wobei sie sich eher von der Prozesswissenschaft als von technologischen Vorlieben leiten lassen."

Diese Sichtweise spiegelt meine eigenen Beobachtungen in mehreren Einrichtungen wider - die Zukunft gehört nicht einer einzigen Technologie, sondern durchdachten, integrierten Ansätzen, die die besten Aspekte verschiedener Filtrationsphilosophien nutzen, um die einzigartigen Anforderungen jedes Bioprozesses zu erfüllen.

Häufig gestellte Fragen zur In-Situ- und Batch-Filtration

Q: Was ist der Hauptunterschied zwischen In-Situ- und Batch-Filtration?

A: Der Hauptunterschied zwischen In-Situ- und Batch-Filtration liegt darin, wie und wo die Filtration stattfindet. Die In-Situ-Filtration findet innerhalb des ursprünglichen Probenbehälters statt, wodurch die Probenhandhabung reduziert und das Kontaminationsrisiko minimiert wird. Bei der Chargenfiltration, die oft auch als Ex-Situ-Filtration bezeichnet wird, wird die Probe in ein separates Filtrationsgerät überführt, was eine bessere Kontrolle über die Filtrationsparameter ermöglicht, aber auch zusätzliche Arbeitsschritte erfordert.

Q: Für welche Anwendungen ist die In-Situ-Filtration am besten geeignet?

A: Die In-Situ-Filtration ist besonders vorteilhaft für die Verarbeitung empfindlicher Proben, wie z. B. Primärgewebe oder seltene Zellen, bei denen die Minimierung von Stress und die Erhaltung der Probenintegrität von entscheidender Bedeutung sind. Sie ist auch für die Feldforschung oder zeitkritische Protokolle von Vorteil, bei denen eine sofortige Filtration ohne spezielle Ausrüstung erforderlich ist.

Q: Wie verbessert die In-Situ-Filtration die Probenintegrität?

A: Die In-Situ-Filtration verbessert die Integrität der Proben, indem sie die Transferschritte eliminiert, die zu mechanischer Belastung, Kontamination und Umweltschwankungen führen können. Bei diesem Ansatz bleibt die biologische Aktivität erhalten, was zu qualitativ hochwertigeren Endprodukten und zuverlässigeren Analyseergebnissen führt.

Q: Was sind die wichtigsten Vorteile der Batch-Filtration im Vergleich zur In-Situ-Filtration?

A: Die Batch-Filtration bietet mehr Flexibilität bei der Anpassung der Filtrationsparameter, eignet sich gut für Screenings mit hohem Durchsatz und ermöglicht sequenzielle Filtrationsschritte. Außerdem lässt sie sich gut in automatisierte Systeme integrieren und bietet Echtzeitanpassungen für komplexe Trennungen.

Q: Wie wirkt sich die In-Situ-Filtration im Vergleich zur Batch-Filtration auf die Prozesseffizienz aus?

A: Die In-Situ-Filtration reduziert im Allgemeinen die Verarbeitungszeit und den Arbeitsaufwand und minimiert gleichzeitig das Risiko von Verunreinigungen und Produktverlusten. Die Chargenfiltration ist zwar flexibler, erfordert aber mehr Zeit und birgt bei jedem Transferschritt potenzielle Risiken. Sie eignet sich jedoch hervorragend für Szenarien, die eine präzise Kontrolle der Filtrationsbedingungen erfordern.

Q: Welche Filtermethode ist auf lange Sicht am kostengünstigsten?

A: Die In-Situ-Filtration erfordert zwar eine höhere Anfangsinvestition, kann aber langfristig aufgrund geringerer Produktverluste, niedrigerer Arbeitskosten und weniger kontaminationsbedingter Ausfälle kostengünstiger sein. Die Chargenfiltration bietet möglicherweise bessere Skaleneffekte für großvolumige Betriebe mit gut etablierten Protokollen.

Externe Ressourcen

- In-Situ-Filtration im Vergleich zu konventionellen Methoden - Diese Ressource vergleicht die In-Situ-Filtration mit konventionellen Methoden und hebt ihre Effizienz und Kosteneinsparungen hervor, obwohl sie nicht direkt das Schlüsselwort "In Situ vs. Batch" verwendet.

- In-Situ- und Ex-Situ-Filtration: Was ist das Richtige für Sie? - Es wird zwar kein direkter Vergleich zur Batch-Filtration angestellt, doch werden die Vorteile und Anwendungen der In-situ-Filtration im Vergleich zu Ex-situ-Methoden erörtert.

- Automatisierte In-Situ-Filterintegritätstests - Konzentriert sich auf die Prüfung von In-situ-Filtern ohne Vergleich mit Batch-Prozessen, ist aber für das Verständnis von In-situ-Filtersystemen relevant.

- Ein Leitfaden zur Fließchemie im Vergleich zur Batch-Chemie - Erörtert die Vorteile von Systemen mit kontinuierlichem Fluss gegenüber Batch-Prozessen, die für das Verständnis von Batch-Prozessen relevant sind.

- Vergleich von nichtinvasiver, In-situ- und externer Überwachung - Untersucht verschiedene Techniken zur Überwachung des mikrobiellen Wachstums, einschließlich In-situ-Methoden, geht aber nicht speziell auf die Filtration ein.

- [Batch- vs. kontinuierliche Filtrationsprozesse in der Industrie](https://www.researchgate.net/publication/263411423VergleichvonStapeland_Continuous Processes) - Diese Publikation untersucht die Unterschiede zwischen Batch- und kontinuierlichen Prozessen in der Industrie, was Einblicke in die Batch-Filtration geben könnte. Sie ist jedoch nicht direkt verfügbar, da sie ein Konto erfordert. (Bitte beachten Sie: Der direkte Link erfordert möglicherweise eine Anmeldung oder ein Abonnement)

Verwandte Inhalte:

- In-Situ- und Ex-Situ-Filtration: Was ist das Richtige für Sie?

- Die 5 wichtigsten industriellen Anwendungen für die In-Situ-Filtration

- Der ultimative Leitfaden für In-Situ-Filtrationssysteme

- Was sind die wichtigsten Vorteile der In-Situ-Filtration?

- Aufkommende Trends in der In-Situ-Filtrationstechnologie

- 5 Wege, wie die In-Situ-Filtration die Prozesssicherheit erhöht

- Kontinuierliche vs. Batch-Verarbeitung: Optimierung der EDS-Vorgänge

- Batch-Verarbeitung in Sterilitätstest-Isolatoren

- Steigern Sie Ihre Produktivität: In-Situ-Filtrationseffizienz