Verständnis von In-Situ-Filtrationssystemen

Die In-situ-Filtration ist einer der kritischsten Prozesse in modernen Labor- und Industrieumgebungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtrationsmethoden, die einen Probentransfer zwischen verschiedenen Behältern erfordern, findet die In-situ-Filtration direkt im Originalbehälter oder -system statt, wodurch das Kontaminationsrisiko und der Probenverlust minimiert werden. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit diesen Systemen in verschiedenen Anwendungen zu arbeiten, und ihre Bedeutung für die Erhaltung der Probenintegrität kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Das Grundprinzip der In-situ-Filtration ist einfach: Verunreinigungen werden aus einem Flüssigkeitsstrom entfernt, ohne den Primärprozess zu unterbrechen oder einen Probentransfer zu erfordern. Die praktische Umsetzung erfordert jedoch eine ausgeklügelte Technik und die sorgfältige Berücksichtigung zahlreicher Variablen.

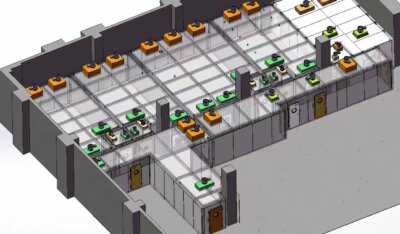

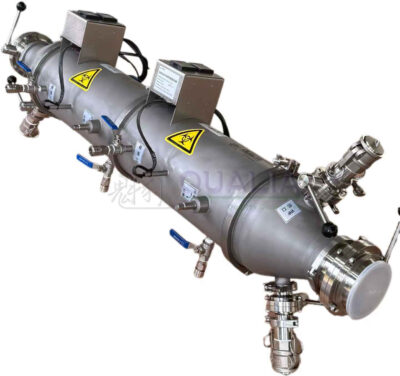

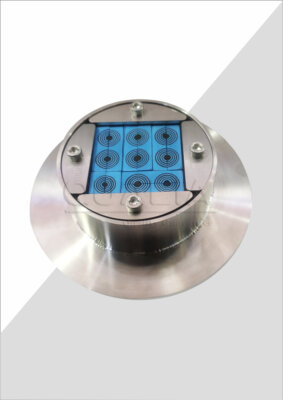

Moderne In-situ-Filtrationssysteme bestehen in der Regel aus mehreren Hauptkomponenten: dem Filtermedium (Membran), dem Gehäuse, den Druckregelungsmechanismen, den Durchflussregelungssystemen und den Überwachungsinstrumenten. QUALIA hat in diesem Bereich Pionierarbeit geleistet, insbesondere durch die Integration von Präzisionsüberwachungsfunktionen, die eine Anpassung in Echtzeit ermöglichen.

Die Vorteile einer gut funktionierenden In-situ-Filtration gehen über die bloße Bequemlichkeit hinaus. Diese Systeme verringern das Risiko externer Verunreinigungen erheblich, minimieren Produktverluste, erhöhen die Reproduzierbarkeit und ermöglichen bei vielen Anwendungen eine kontinuierliche Verarbeitung. In der pharmazeutischen Produktion beispielsweise führen diese Vorteile direkt zu höheren Erträgen, besserer Qualität und letztlich zu besseren Behandlungsergebnissen für die Patienten.

Doch auch bei den ausgefeiltesten Filtersystemen treten Probleme auf. Das Wissen, wie man diese Probleme erkennt, diagnostiziert und behebt, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz und die Gewährleistung zuverlässiger Ergebnisse. Dies bringt uns zum Kernpunkt unserer Diskussion: die Fehlerbehebung bei diesen komplexen Systemen, wenn die Dinge unweigerlich schief laufen.

Häufige In-Situ-Filterprobleme: Identifizierung und Diagnose

Der erste Schritt zu einer effektiven Fehlersuche bei Filtern in situ ist das Erkennen von Anzeichen einer Funktionsstörung. Eine frühzeitige Identifizierung kann verhindern, dass sich kleinere Probleme zu größeren Ausfällen auswachsen, die ganze Produktionsläufe oder Versuchsergebnisse gefährden könnten.

Druckschwankungen sind einer der häufigsten Indikatoren für Filtrationsprobleme. Bei normalem Betrieb sollten die Druckwerte relativ stabil bleiben, wobei ein allmählicher Anstieg auf eine zunehmende Filterbelastung hinweisen kann. Plötzliche Druckspitzen deuten oft auf Verstopfungen oder Einschränkungen im Durchflussweg hin, während unerwartete Druckabfälle auf Dichtungsfehler oder Risse in der Filtermembran hindeuten können. Während meiner Arbeit mit einem Kunden aus der Biopharmazie im letzten Jahr stellten wir eine wiederkehrende Druckschwankung fest, die letztlich auf einen mikroskopisch kleinen Riss in einem Verbindungsstück zurückgeführt werden konnte - ein subtiles Problem, das zu erheblichen Schwankungen von Charge zu Charge führte.

Kontaminationsprobleme stellen eine weitere kritische Herausforderung dar. Diese äußern sich in der Regel in Form von unerwarteten Partikeln oder Mikroorganismen in gefilterten Proben, beeinträchtigter Produktqualität oder fehlgeschlagenen Sterilitätstests. Die Ursachen reichen von einer unsachgemäßen Systemeinrichtung bis hin zu Fehlern bei der Filterintegrität. Die Verwendung des Fehlersuche bei In-situ-Filtern Der für die AirSeries-Systeme entwickelte Leitfaden hat vielen Labors geholfen, einen systematischen Ansatz zur Identifizierung von Kontaminationsquellen zu entwickeln.

Unstimmigkeiten bei der Durchflussrate weisen oft auch auf zugrunde liegende Probleme hin. Eine ungewöhnlich langsame Durchflussrate trotz normaler Druckmesswerte könnte auf eine teilweise Verstopfung oder eine falsche Filterauswahl für die Anwendung hindeuten. Umgekehrt könnten Durchflussraten, die die erwarteten Werte überschreiten, auf einen Bypass oder ein Versagen des Filters hinweisen. Die Forschungen von Dr. Sarah Chen zur Analyse von Durchflussmustern haben gezeigt, dass selbst subtile Durchflussschwankungen drohende Filterausfälle vorhersagen können, bevor sie katastrophale Ausmaße annehmen.

Probleme mit der Dichtungsintegrität treten häufig in Form von Leckagen, unzureichendem Druckaufbau oder Verunreinigungen auf. Moderne Systeme beinhalten verschiedene Nachweismethoden, einschließlich Druckabfalltests und Blasenpunktbestimmung, um die Dichtungsintegrität zu überprüfen. Die Herausforderung besteht darin, in einem komplexen System genau zu bestimmen, wo eine Dichtung versagt hat.

| Problemtyp | Schlüsselindikatoren | Mögliche Ursachen | Erste diagnostische Schritte |

|---|---|---|---|

| Druckschwankungen | Plötzliche Druckspitzen oder -abfälle; unregelmäßige Druckmesswerte | Filterverstopfung, Pumpenfehlfunktion, Ventilprobleme, Membranschäden | Prüfen Sie den Druck vor und hinter der Pumpe; prüfen Sie auf sichtbare Verstopfungen; überprüfen Sie den Betrieb der Pumpe |

| Verunreinigung | Nicht bestandene Sterilitätstests; sichtbare Partikel; mikrobielles Wachstum | Versagen der Filterintegrität; unsachgemäße Installation; unzureichende Sterilisation | Durchführung von Integritätstests; Überprüfung von Sterilisationsverfahren; Überprüfung auf Systemverletzungen |

| Probleme mit der Durchflussrate | Langsamere Filtration als erwartet; ungleichmäßiger Durchfluss; vorzeitige Filtersättigung | Falsche Auswahl des Filters; teilweise Verstopfung; Viskositätsänderungen der Prozessflüssigkeit | Überprüfen Sie die Filterspezifikation mit der Anwendung; prüfen Sie auf Teilverstopfungen; messen Sie die Viskosität der Flüssigkeit |

| Probleme mit Dichtungen | Leckage; Unfähigkeit, Druck aufzubauen/aufrechtzuerhalten; Bypass-Kontamination | Unsachgemäßer Einbau; Beschädigung der Dichtung; Fehlausrichtung des Gehäuses | Dichtungen und O-Ringe prüfen; richtiges Anzugsmoment an den Anschlüssen überprüfen; Druckhaltetest durchführen |

Eine Einschränkung, die es zu beachten gilt, ist die Schwierigkeit, intermittierende Probleme zu diagnostizieren. Einige Filtrationsprobleme treten nur unter bestimmten Bedingungen oder zu bestimmten Zeitpunkten in einem Prozesszyklus auf, so dass sie bei der Fehlersuche schwer zu reproduzieren sind. In diesen Fällen sind Langzeitüberwachung und Datenprotokollierung unschätzbare Diagnoseinstrumente.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein systematischer Ansatz zur Problemerkennung viel Zeit und Ressourcen spart. Beginnen Sie mit den einfachsten Erklärungen (Ist der Filter für diese Anwendung geeignet? Wurde er richtig installiert?), bevor Sie zu komplexeren Möglichkeiten übergehen. Dokumentieren Sie jeden Schritt Ihres Fehlerbehebungsprozesses - diese historische Aufzeichnung offenbart oft Muster, die nicht sofort offensichtlich sind.

Fehlersuche bei mechanischen Problemen in In-Situ-Filtrationssystemen

Mechanische Komponenten bilden das Rückgrat eines jeden In-situ-Filtersystems, und wenn diese Elemente nicht funktionieren, kann der gesamte Prozess zum Stillstand kommen. Bei meiner Beratungstätigkeit in Forschungslabors habe ich festgestellt, dass etwa 60% der Filtrationsprobleme auf mechanische Probleme und nicht auf die Filtermedien selbst zurückzuführen sind.

Pumpenfehlfunktionen gehören zu den häufigsten mechanischen Ausfällen. Zu den Anzeichen gehören ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen, inkonsistente Durchflussraten oder das Versagen, einen angemessenen Druck aufzubauen. Bei der Fehlerbehebung von Pumpenproblemen prüfe ich in der Regel zuerst auf Lufteinschlüsse - selbst kleine Luftblasen können die Pumpenleistung erheblich beeinträchtigen. Als Nächstes prüfe ich auf Kavitation, die häufig auftritt, wenn der Einlassdruck zu niedrig ist oder wenn flüchtige Komponenten aufgrund eines lokalen Druckabfalls verdampfen. Mit einer fortschrittliches In-Situ-Filtrationssystem mit integrierter Drucküberwachung ermöglicht es, diese Probleme in Echtzeit zu erkennen, bevor sie dauerhafte Schäden verursachen.

Probleme mit Ventilen und Anschlüssen äußern sich häufig in Form von Undichtigkeiten, unsachgemäßer Durchflusskontrolle oder Verunreinigungen. Ich erinnere mich an einen besonders schwierigen Fall der Fehlersuche, bei dem ein Kunde aus der Pharmaindustrie zeitweise Prozessausfälle hatte. Nach mehrtägigen Untersuchungen entdeckten wir mikroskopisch kleine Spannungsrisse in einem Rückschlagventil - die nur unter Vergrößerung sichtbar waren - die unter bestimmten Druckbedingungen einen Rückfluss ermöglichten. Die Lösung war einfach, aber um die Ursache zu finden, mussten wir methodisch andere Möglichkeiten ausschließen.

Probleme mit der Integrität des Filtergehäuses verdienen besondere Aufmerksamkeit. Selbst geringfügige Verformungen oder Ausrichtungsfehler können die Wirksamkeit der Filtration und die Sterilität des Systems beeinträchtigen. Bei der Inspektion achte ich besonders auf:

- Korrekte Ausrichtung der Gehäuseteile

- Gleichmäßige Verteilung der Spannkraft

- Oberflächenbeschaffenheit der Dichtflächen

- Angemessenes Drehmoment der Verschlussmechanismen

Bei automatisierten Systemen führt die Überschneidung von mechanischen und elektronischen Komponenten zu einer zusätzlichen Komplexität bei der Fehlersuche. Probleme äußern sich oft in unregelmäßigem Verhalten, unerwarteten Abschaltungen oder Diskrepanzen zwischen angezeigten Werten und tatsächlichen Bedingungen. Ich habe einen Ansatz zur Fehlersuche entwickelt, der zunächst den Problembereich isoliert (mechanisch, elektrisch oder Software), bevor ich mich auf die einzelnen Komponenten konzentriere.

Eine oft übersehene Herausforderung sind die Auswirkungen der Wärmeausdehnung auf mechanische Komponenten. Bei Prozessen, die mit Temperaturänderungen einhergehen, können unterschiedliche Ausdehnungsraten zwischen den Materialien zu Dichtungs- oder Ausrichtungsproblemen führen. Dies ist besonders bei Anwendungen mit Sterilisationszyklen oder exothermen Reaktionen von Bedeutung.

Die Forschungen von Dr. Michael Ramos über mechanische Ausfallarten in Filtersystemen machen einen wichtigen Aspekt deutlich: "Den meisten katastrophalen Filtrationsausfällen gehen erkennbare mechanische Anomalien voraus, die 24 bis 48 Stunden vor dem vollständigen Ausfall auftreten." Dies unterstreicht die Bedeutung einer regelmäßigen Überwachung und eines frühzeitigen Eingreifens.

Wenn ich mit komplexen mechanischen Problemen konfrontiert werde, habe ich es als hilfreich empfunden, eine systematische Eliminierungsmethode anzuwenden:

- Prüfen Sie, ob das Problem tatsächlich mechanisch und nicht chemisch oder verfahrenstechnisch bedingt ist.

- Isolieren Sie das betroffene Teilsystem

- Auf sichtbare Schäden oder Unregelmäßigkeiten untersuchen

- Testen Sie nach Möglichkeit einzelne Komponenten

- Wiederzusammenbau unter sorgfältiger Beachtung der Spezifikationen

- Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb vor der Wiederinbetriebnahme

Dieser methodische Ansatz hat die Ausfallzeiten konsequent reduziert und wiederkehrende Probleme in verschiedenen Labor- und Industrieumgebungen verhindert.

Probleme mit Filtermedien angehen

Das Herzstück eines jeden Filtersystems sind die Filtermedien, und das Verständnis für die Fehlersuche bei medienspezifischen Problemen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Systemleistung. Im Laufe der Jahre, in denen ich mit verschiedenen Filtrationsanwendungen gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass sich Probleme mit den Filtermedien oft auf subtile Weise zeigen, bevor sie zu offensichtlichen Ausfällen werden.

Verstopfung ist das häufigste Problem der Filtermedien. Während eine allmähliche Verringerung des Durchflusses zu erwarten ist, wenn sich Partikel in den Filtern ansammeln, deutet eine vorzeitige oder ungleichmäßige Verstopfung auf grundlegende Probleme hin. Kürzlich arbeitete ich mit einem Forschungslabor zusammen, das trotz geeigneter Vorfiltrationsschritte mit einer schnellen Filterverstopfung zu kämpfen hatte. Durch systematische Untersuchungen entdeckten wir, dass ein vorgeschalteter Puffervorbereitungsprozess die Bildung mikroskopisch kleiner Ausfällungen verursachte, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind, aber für die feinen Filtermedien höchst problematisch sind.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Verstopfungen zu diagnostizieren und zu beheben:

- Differenzdruckmessung über den Filter

- Überwachung der Durchflussmenge im Zeitverlauf

- Sichtprüfung (wenn möglich) mit geeigneter Vergrößerung

- Analyse des zurückgehaltenen Materials zur Identifizierung der Art des Verstopfungsmittels

Die Prüfung der Medienintegrität liefert wichtige Informationen über die Filterleistung und mögliche Ausfälle. Bei kritischen Anwendungen sollten Integritätstests vor und nach dem Gebrauch durchgeführt werden. Zu den üblichen Integritätstests gehören die Bestimmung des Blasenpunkts, Druckhaltetests und Diffusionstests. Moderne Systeme von Herstellern wie denen, die Filtrationstechnologie mit 0,1 Mikron Rückhaltevermögen enthalten oft automatische Integritätstests, die diesen Prozess vereinfachen.

Die richtige Auswahl der Filter ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Fehlersuche. Ich habe zahlreiche Fälle erlebt, in denen Filtrationsprobleme nicht auf Fehlfunktionen des Systems, sondern auf die Verwendung von für die Anwendung ungeeigneten Filtern zurückzuführen waren. Berücksichtigen Sie diese kritischen Parameter bei der Auswahl der Filter:

| Parameter | Überlegungen | Auswirkungen auf die Leistung |

|---|---|---|

| Porengröße | Zurückzuhaltende Partikel/Moleküle; Viskosität der Flüssigkeit; Anforderungen an die Durchflussrate | Zu klein: übermäßiger Druckabfall, reduzierter Durchfluss Zu groß: unzureichende Entfernung von Schadstoffen |

| Medienmaterial | Chemische Verträglichkeit; Temperaturbeständigkeit; Adsorptionseigenschaften; extrahierbare/auswaschbare Stoffe | Inkompatibilität kann zu Medienverschlechterung, Verunreinigung oder vorzeitigem Ausfall führen. |

| Fläche | Prozessvolumen; Partikelbelastung; erforderliche Durchflussmenge; verfügbare Systemfläche | Unzureichende Fläche führt zu schneller Verstopfung und übermäßigem Druckunterschied |

| Konfiguration | Systembeschränkungen; Reinigungs-/Sterilisationsmethoden; Handhabungsanforderungen | Eine unsachgemäße Konfiguration kann zu einer schlechten Verteilung des Durchflusses, einer schwierigen Umstellung oder zu Schäden bei der Handhabung führen. |

| Bindende Merkmale | Anforderungen an die Produktrückgewinnung; Eigenschaften des Zielanalyten; Bedenken hinsichtlich unspezifischer Bindungen | Eine hohe Bindung kann die Ausbeute verringern; eine ungeeignete Bindung kann die Produktqualität beeinträchtigen |

Beim Austausch von Filtermedien gibt es einige bewährte Verfahren, die eine optimale Leistung gewährleisten:

- Dokumentieren Sie die genaue Spezifikation des Ersatzfilters

- Überprüfung der Kompatibilität mit der Prozessflüssigkeit und den Betriebsbedingungen

- Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers für die Installation und Befeuchtung

- Führen Sie vor der Verwendung geeignete Integritätstests durch

- Validierung der Systemleistung nach dem Austausch

Eine Einschränkung, die es zu beachten gilt, ist die nicht sichtbare Beschädigung von Filtermedien. Mikroskopische Risse oder Kanalbildung können die Filterleistung beeinträchtigen, sind aber bei einer Sichtprüfung nur schwer zu erkennen. Bei kritischen Anwendungen können eine redundante Filtration oder empfindlichere Integritätstestmethoden erforderlich sein, um dieses Risiko zu mindern.

Ich erinnere mich an einen besonders schwierigen Fall, bei dem die Produktqualität trotz identischer Filtrationsprotokolle uneinheitlich war. Nach umfangreichen Untersuchungen fanden wir heraus, dass eine unsachgemäße Lagerung der Filtermedien mikroskopische strukturelle Veränderungen verursachte, die die Leistung beeinträchtigten. Diese Erfahrung macht deutlich, wie wichtig eine ordnungsgemäße Handhabung und Lagerung von Filtermedien ist - ein Faktor, der bei Protokollen zur Fehlerbehebung oft übersehen wird.

Herausforderungen bei der Kontamination und Sterilisation

Kontaminationsprobleme in Filtrationssystemen können weitreichende Folgen haben, insbesondere in der Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelverarbeitung. Während meiner Arbeit mit aseptischen Verarbeitungsanlagen bin ich auf zahlreiche Verunreinigungsszenarien gestoßen, die systematische Ansätze zur Fehlerbehebung erforderten.

Die Identifizierung der Kontaminationsquellen ist der erste wichtige Schritt. Diese Quellen lassen sich im Allgemeinen in mehrere Kategorien einteilen:

- Vorgeschaltete Verschmutzung (Vorfilter)

- Beschädigung der Filterintegrität

- Nachgeschaltete Verunreinigung (Nachfilter)

- Verfahrensbedingte Verunreinigung bei der Handhabung der Filter oder der Montage des Systems

Wenn ich mit einem Kontaminationsfall konfrontiert werde, stelle ich in der Regel zunächst fest, ob die Kontamination vor oder nach dem Filter entstanden ist. Die mikrobielle Identifizierung kann wertvolle Hinweise liefern - Umweltorganismen deuten auf eine Kontamination durch die Handhabung hin, während prozessspezifische Organismen auf stromaufwärts gelegene Probleme oder einen Filterbypass hinweisen.

Die Validierung der Sterilisation stellt eine Reihe von Herausforderungen dar. Selbst bei gut etablierten Sterilisationsprotokollen kommt es aus verschiedenen Gründen zu Validierungsfehlern. Die Website QUALIA AirSeries Filtersystem für kontaminationsfreie Verarbeitung enthält Funktionen, die speziell für diese Herausforderungen entwickelt wurden, wie z. B. optimierte Flusspfade zur Vermeidung von Toträumen und eine umfassende Validierungsdokumentation.

Die Integritätsprüfung nach der Sterilisation ist von entscheidender Bedeutung, wird aber oft übersehen. Während der Sterilisation kann es zu Veränderungen der Filtereigenschaften kommen, insbesondere bei Dampfsterilisationsverfahren. Ich habe Fälle erlebt, in denen Filter die Integritätstests vor der Sterilisation bestanden haben, aber nach der Sterilisation aufgrund von thermischer Belastung oder Druckeffekten während des Sterilisationszyklus versagt haben.

Strategien zur Verhinderung von Kontaminationen sollten mehrere Schlüsselbereiche abdecken:

- Umweltkontrollen im Bereich der Filterinstallation

- Personalschulung und aseptische Techniken

- Validierte Reinigungs- und Sterilisationsprotokolle

- Regelmäßige Integritätstests und Systemüberwachung

- Angemessene Dokumentation und Rückverfolgbarkeit

Eine wesentliche Einschränkung bei den derzeitigen Kontaminationskontrollkonzepten ist die zeitliche Verzögerung zwischen Kontaminationsereignissen und deren Nachweis. Bei herkömmlichen mikrobiologischen Testverfahren dauert es oft Tage, bis Ergebnisse vorliegen, so dass kontaminierte Produkte im Herstellungsprozess weiter fortschreiten können, bevor Probleme erkannt werden. Neuere mikrobiologische Schnellnachweisverfahren schließen diese Lücke, auch wenn sie mit eigenen Validierungsproblemen verbunden sind.

Die Forschungen von Dr. Sarah Chen zur Biofilmbildung in Filtrationssystemen machen einen weiteren wichtigen Aspekt deutlich: "Einmal gebildet, können Biofilme auch nach normalen Reinigungsverfahren bestehen bleiben und kontinuierlich Organismen in das Filtrat abgeben. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, die anfängliche Biofilmbildung durch geeignete Wartungs- und Desinfektionsprotokolle zu verhindern.

Ich lernte diese Lektion aus erster Hand, als ich ein biopharmazeutisches Unternehmen beriet, bei dem es trotz der Einhaltung etablierter Protokolle immer wieder zu Kontaminationen kam. Nach eingehender Untersuchung entdeckten wir, dass ein kleines Konstruktionsmerkmal in ihrem System eine Mikroumgebung schuf, die die Bildung von Biofilmen begünstigte. Die Lösung bestand nicht nur darin, die unmittelbare Verunreinigung zu beseitigen, sondern diesen Teil des Systems neu zu gestalten, um die Ursache zu beseitigen.

Bei der Behebung von Verunreinigungsproblemen sollten Sie eine ganzheitliche Perspektive einnehmen, die nicht nur das Filtersystem selbst, sondern auch die gesamte Prozessumgebung, die Personalpraktiken und die Validierungsmethoden berücksichtigt. Dieser umfassende Ansatz hat sich bei der Lösung von hartnäckigen Verunreinigungsproblemen als besonders effektiv erwiesen.

Fehlerbehebung bei Software und Kalibrierung

Moderne In-situ-Filtrationssysteme verlassen sich zunehmend auf hochentwickelte Software und Kalibrierungssysteme, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Diese digitalen Komponenten bringen ihre eigenen, einzigartigen Herausforderungen bei der Fehlersuche mit sich, die die traditionelle Verfahrenstechnik mit informationstechnischen Überlegungen verbinden.

Probleme bei der Systemkalibrierung äußern sich häufig in Diskrepanzen zwischen der erwarteten und der tatsächlichen Leistung. Bei meiner Arbeit mit einer pharmazeutischen Forschungseinrichtung stießen wir im vergangenen Jahr auf eine rätselhafte Situation, in der die Produktqualität trotz gleichbleibender Messwerte schwankte. Als Ursache stellte sich schließlich eine leichte Kalibrierungsabweichung bei den Drucksensoren heraus, die die automatischen Prozessentscheidungen beeinflusste, ohne einen Alarm auszulösen.

Eine effektive Fehlerbehebung bei der Kalibrierung erfordert ein Verständnis der Kalibrierungskette, d. h. der Beziehung zwischen der Kalibrierung der einzelnen Geräte und den Referenzstandards sowie der Auswirkungen dieser Kalibrierungen auf die Systemleistung. In der Regel gehe ich Kalibrierungsprobleme folgendermaßen an:

- Überprüfung des Kalibrierungsstatus und der Historie für alle kritischen Instrumente

- Vergleich der Messwerte mit unabhängigen Referenzgeräten, sofern möglich

- Überprüfung der Umgebungsbedingungen, die die Stabilität der Kalibrierung beeinträchtigen könnten

- Überprüfung auf Software-Updates oder Änderungen, die die Kalibrierungsparameter verändert haben könnten

Die Behebung von Softwarefehlern stellt eine immer komplexere Herausforderung dar, da die Filtrationssysteme immer stärker automatisiert werden. Zu den häufigsten softwarebezogenen Problemen gehören:

| Fehlerart | Typische Symptome | Ansatz zur Fehlersuche |

|---|---|---|

| Fehler in der Kommunikation | Fehlermeldungen; Systemzeitüberschreitungen; fehlende Datenpunkte | Überprüfung der physischen Verbindungen; Überprüfung der Netzwerkeinstellungen; Überprüfung auf EMI-Störungen; Bestätigung der Protokollkompatibilität |

| Fehler in der Datenverarbeitung | Inkonsistente Berechnungen, unerwartete Alarme, fehlerhaftes Systemverhalten | Überprüfung der Algorithmuslogik; Überprüfung der Qualität der Eingabedaten; Überprüfung der Behandlung von Randbedingungen; Untersuchung der Fehlerprotokolle |

| Probleme mit der Benutzeroberfläche | Unstimmigkeiten bei der Anzeige; Verzögerungen bei der Reaktion der Steuerung; unzureichendes Feedback | Neustart der Schnittstellenkomponenten; Überprüfung der Versionskompatibilität; Überprüfung auf Speicherlecks; Test auf alternativen Arbeitsplätzen |

| Datenbank-Probleme | Fehlende Datensätze; langsamer Datenabruf; beschädigte Einträge | Überprüfung der Datenbankkonnektivität; Überprüfung der Speicherkapazität; Durchführung von Integritätstests; Überprüfung der Sicherungs-/Wiederherstellungsverfahren |

Probleme bei der Datenerfassung und -analyse können besonders lästig sein, da sie zwar den unmittelbaren Systembetrieb nicht beeinträchtigen, aber das langfristige Prozessverständnis und die Optimierung gefährden können. Bei der Behebung von Problemen mit dem Datensystem hat es sich als hilfreich erwiesen, einen bekannten, guten Basisdatensatz zum Vergleich zu erstellen und methodisch von der Datenerfassung über die Speicherung bis hin zur Analyse und Berichterstattung vorzugehen.

Die Möglichkeit der Fehlersuche aus der Ferne gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Anlagen, die kontinuierliche Prozesse betreiben oder mit wenig Personal vor Ort arbeiten. Diese Möglichkeiten bringen ihre eigenen Überlegungen mit sich:

- Netzsicherheit und Zugangskontrolle

- Bandbreitenbeschränkungen beeinträchtigen die Echtzeitüberwachung

- Entfernte vs. lokale Kontrollhierarchien

- Datenintegrität in verteilten Systemen

Eine wesentliche Einschränkung der derzeitigen Ansätze zur Software-Fehlerbehebung ist die Schwierigkeit, intermittierende Probleme zu reproduzieren. Im Gegensatz zu mechanischen Problemen, die oft physische Beweise hinterlassen, können Softwareprobleme vorübergehend und ohne klare Muster auftreten. In diesen Fällen wird eine verbesserte Protokollierung und Überwachung zu einem wichtigen Diagnoseinstrument.

Branchenexperte Dr. Michael Ramos stellt fest, dass "die meisten softwarebedingten Filterfehler nicht auf die Kernsteuerungsalgorithmen zurückzuführen sind, sondern auf Randfälle und die Behandlung von Ausnahmen, die während der Validierung nicht ausreichend getestet wurden". Diese Beobachtung hat mich bei der Fehlersuche in der Software geleitet. Ich gehe über den normalen Betrieb hinaus und untersuche, wie Systeme mit unerwarteten Bedingungen oder Eingabewerten umgehen.

Wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, um hartnäckige Softwareprobleme zu lösen, betone ich die Bedeutung umfassender Änderungskontrollverfahren. Viele problematische Softwareprobleme treten nach scheinbar geringfügigen Aktualisierungen oder Änderungen an miteinander verbundenen Systemen auf. Eine ausführliche Dokumentation aller Systemänderungen bietet einen unschätzbaren Kontext für die Fehlersuche.

Vorbeugende Wartung und Systemoptimierung

Die effektivste Strategie zur Fehlerbehebung ist eine, die Probleme verhindert, bevor sie auftreten. Durch meine jahrelange Arbeit mit verschiedenen Filtersystemen habe ich festgestellt, dass gut konzipierte Programme zur vorbeugenden Wartung unerwartete Ausfälle und Ausfallzeiten des Systems drastisch reduzieren.

Die Festlegung geeigneter Wartungspläne ist die Grundlage der präventiven Pflege. Anstatt sich ausschließlich auf eine kalenderbasierte Wartung zu verlassen, plädiere ich für einen hybriden Ansatz, der Folgendes berücksichtigt:

- Betriebsstunden und Zyklen

- Entwicklung des Differenzdrucks

- Merkmale der Prozessflüssigkeit

- Historische Ausfallmuster

- Empfehlungen des Herstellers

Dieser adaptive Ansatz stellt sicher, dass die Wartung dann erfolgt, wenn sie tatsächlich erforderlich ist, und nicht zu früh (Verschwendung von Ressourcen) oder zu spät (Risiko von Ausfällen).

Die Leistungsüberwachung ermöglicht eine frühzeitige Warnung vor sich entwickelnden Problemen. Moderne Filtersysteme verfügen über zahlreiche Überwachungspunkte, aber der Schlüssel liegt in der sinnvollen Interpretation der Daten. Ich habe mehreren Laboratorien bei der Implementierung von Trendanalysen geholfen, die subtile Musteränderungen erkennen, die auf zukünftige Probleme hinweisen. Eine allmählich zunehmende Schwankung der Druckmesswerte ist zum Beispiel oft ein Vorbote von Pumpenproblemen, und zwar Wochen bevor eine spürbare Leistungsverschlechterung eintritt.

System-Updates und -Upgrades sind ein weiterer wichtiger Aspekt der vorbeugenden Wartung. Obwohl die Versuchung groß ist, ein funktionierendes System unverändert beizubehalten, zeigt meine Erfahrung, dass sorgfältig geplante Upgrades in der Regel die Zuverlässigkeit und Leistung verbessern. Berücksichtigen Sie bei der Bewertung möglicher Aktualisierungen Folgendes:

- Kompatibilität mit bestehenden Komponenten und Prozessen

- Validierungsanforderungen und -fristen

- Schulungsbedarf für technisches Personal

- Mögliche Prozessverbesserungen, die über eine einfache Wartung hinausgehen

Bewährte Dokumentationsverfahren können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Im Laufe meiner Karriere habe ich unzählige Fehlerbehebungen erlebt, die durch unzureichende Systemdokumentation behindert wurden. Ein umfassendes Dokumentationsprogramm sollte Folgendes beinhalten:

| Art der Dokumentation | Wichtigste Inhalte | Verwendung bei der Fehlersuche |

|---|---|---|

| Systementwurf | Ursprüngliche Spezifikationen; Komponentendetails; Konstruktionsprinzipien | Verstehen des vorgesehenen Betriebs; Erkennen von Konstruktionsgrenzen |

| Operative Geschichte | Laufzeitprotokolle; Chargenprotokolle; Alarmereignisse; Wartungsaktivitäten | Feststellung von Mustern; Identifizierung wiederkehrender Probleme; Korrelation von Problemen mit Prozessänderungen |

| Aufzeichnungen zur Wartung | Abschluss der vorbeugenden Wartung; Austausch von Teilen; Kalibrierungsergebnisse | Verfolgung der Lebensdauer von Komponenten; Identifizierung von Qualitätsproblemen bei Ersatzteilen |

| Änderungsmanagement | Änderungen; Upgrades; Sollwertänderungen; autorisiertes Personal | Korrelation zwischen Systemänderungen und Leistungsschwankungen |

| Ausbildung | Qualifikationen des Personals; Abschluss der Ausbildung; Überprüfung der Kompetenzen | Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Systembetriebs und der Durchführung von Wartungsarbeiten |

Eine Einschränkung, die es zu beachten gilt, ist die Herausforderung, die Gründlichkeit der Wartung mit den Produktionsanforderungen in Einklang zu bringen. In Umgebungen mit hohem Durchsatz ist es manchmal verlockend, die Wartungsverfahren abzukürzen, wenn die Systeme normal zu funktionieren scheinen. Dieser Ansatz führt unweigerlich zu größeren Problemen und Ausfallzeiten in der Zukunft.

Meine Erfahrungen bei der Einführung eines umfassenden Programms zur vorbeugenden Wartung in einem Auftragsfertigungsunternehmen haben gezeigt, dass sich die Investition in erheblichem Maße auszahlen kann. Durch die Umstellung von reaktiver auf vorbeugende Wartung konnte das Werk ungeplante Ausfallzeiten innerhalb von 18 Monaten um 78% reduzieren und gleichzeitig die durchschnittliche Lebensdauer der Filteranlagen um etwa 30% verlängern.

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen vorbeugenden Wartung liegt in der Anpassung an Ihre spezifischen Prozesse, Umgebungen und Geräte. Allgemeine Wartungspläne liefern selten optimale Ergebnisse. Entwickeln Sie stattdessen Programme, die sich mit den besonderen Belastungen und Ausfallarten Ihrer spezifischen Anwendung befassen und dabei die Richtlinien der Hersteller und bewährte Verfahren der Branche nutzen.

Fallstudien: Lösung von In-Situ-Filterproblemen in der Praxis

Die bisher besprochenen Prinzipien und Ansätze werden am wertvollsten, wenn sie auf reale Filtrationsprobleme angewendet werden. Ich möchte Ihnen einige Fallstudien aus meiner Beratungspraxis vorstellen, die wirksame Methoden zur Fehlerbehebung in verschiedenen Bereichen veranschaulichen.

Fallstudie 1: Pharmazeutisches Forschungslabor

In einem Forschungslabor kam es bei der Filtration von Zellkulturmedien durch das In-situ-Filtrationssystem zu uneinheitlichen Ergebnissen. Das Problem zeigte sich in variablen Zellwachstumsraten trotz scheinbar identischer Medienvorbereitungsverfahren.

Erste Untersuchungen ergaben normale Druck- und Durchflusswerte während der Filtration, was darauf schließen ließ, dass das System ordnungsgemäß funktionierte. Eine genauere Analyse zeigte jedoch subtile Schwankungen in der Zusammensetzung des Filtrats, insbesondere bei den Spurenelementkonzentrationen.

Der Durchbruch kam, als wir die Filtermedien nicht nur auf ihre Integrität, sondern auch auf ihre Adsorptionseigenschaften untersuchten. Wir entdeckten, dass Schwankungen von Charge zu Charge im Filterherstellungsprozess zu einer uneinheitlichen Adsorption wichtiger Spurenelemente führten. Die Medien schienen ordnungsgemäß gefiltert zu sein, waren aber in Wirklichkeit unterschiedlich stark an wichtigen Mikronährstoffen verarmt.

Die Lösung wurde gefunden:

- Einführung zusätzlicher Qualitätskontrolltests für eingehende Filtermedien

- Entwicklung eines Vorkonditionierungsprotokolls zur Standardisierung der Adsorptionseigenschaften

- Aufnahme der Spurenelementanalyse in den Prozess der Medienqualifizierung

Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur auf offensichtliche mechanische Fehler zu achten, sondern auch die subtilen chemischen Wechselwirkungen zwischen Filtermedien und Prozessflüssigkeiten zu berücksichtigen.

Fallstudie 2: Biopharmazeutische Herstellung

Bei einem biopharmazeutischen Hersteller kam es während eines kritischen Klärungsschritts zu einer vorzeitigen Verstopfung der Filter. Filter, die 1000 Liter Produkt hätten verarbeiten sollen, fielen bereits nach 300-400 Litern aus, was zu erheblichen Produktionsverzögerungen und steigenden Kosten führte.

Die anfängliche Fehlersuche konzentrierte sich auf das Filtersystem selbst - es wurde auf ungleichmäßige Durchflussverteilung, Druckspitzen oder unsachgemäße Filterinstallation geprüft. Als diese Untersuchungen keine eindeutige Ursache ergaben, weiteten wir unsere Analyse auf den vorgelagerten Bereich aus.

Die wichtigste Erkenntnis ergab sich aus der Überprüfung der Verarbeitungsbedingungen in dem Bioreaktor, in dem das zu filternde Material hergestellt wurde. Zur Verbesserung der Ausbeute wurden subtile Änderungen an den Mischparametern vorgenommen. Diese Änderungen führten jedoch auch zu einer erhöhten Produktion von submikroskopischen Zelltrümmern, die bei den üblichen Qualitätskontrollen nicht sichtbar waren.

Die umfassende Lösung ist erforderlich:

- Änderung des vorgelagerten Prozesses zur Verringerung der Trümmerbildung

- Durchführung einer zusätzlichen Vorfiltrationsstufe mit geeigneter Porengröße

- Anpassung der Filterfläche auf der Grundlage der überarbeiteten Berechnungen der Verschmutzungsrate

Dieser Fall zeigt, wie sehr Bioprozesssysteme miteinander verbunden sind und wie wichtig es ist, bei der Behebung von Filtrationsproblemen die Auswirkungen auf vor- und nachgelagerte Bereiche zu berücksichtigen.

Fallstudie 3: Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Bei einem Getränkehersteller kam es trotz des Einsatzes eines validierten Filtersystems regelmäßig zu Verunreinigungen. Besonders besorgniserregend war die sporadische Natur des Problems - die meisten Produktionsläufe waren völlig unbeeinflusst.

Unsere Untersuchung umfasste:

- Mikrobielle Identifizierung von Kontaminanten

- Überprüfung der Sterilisations- und Desinfektionsverfahren

- Prüfung der Montage- und Betriebspraktiken des Systems

- Umweltüberwachung des Verarbeitungsbereichs

Den Durchbruch brachte die Korrelation von Kontaminationsereignissen mit bestimmten Personalschichten. Weitere Untersuchungen ergaben, dass während einer bestimmten Schichtkombination aufgrund von Produktionsdruck und Personalmangel verkürzte Verfahren zur Systemdesinfektion angewandt wurden.

Die Lösung wurde gefunden:

- Umschulung des gesamten Personals auf ordnungsgemäße Desinfektionsverfahren

- Einführung einer elektronischen Überprüfung des Abschlusses der Desinfektion

- Umstrukturierung von Produktionsplänen, um ausreichend Zeit für die Desinfektion zu gewährleisten

- Änderung des Systems, um die Überprüfung des Sanitisationszyklus einzubeziehen

Dieser Fall veranschaulicht, dass verfahrenstechnische und menschliche Faktoren oft eine entscheidende Rolle bei der Leistung von Filtrationssystemen spielen, insbesondere bei der Kontaminationskontrolle.

Diese Beispiele aus der Praxis zeigen, dass eine effektive Fehlersuche nicht nur technisches Wissen über Filtersysteme erfordert, sondern auch ein Verständnis für den breiteren Prozesskontext, chemische Wechselwirkungen und menschliche Faktoren, die die Systemleistung beeinflussen. Die erfolgreichsten Ansätze zur Fehlersuche kombinieren methodische Untersuchungen mit kreativen Problemlösungen und Systemdenken.

Schlussfolgerung: Aufbau eines widerstandsfähigen Filtersystems

Die Fehlersuche bei In-situ-Filtrationssystemen erfordert einen vielschichtigen Ansatz, der mechanische, chemische, mikrobiologische und betriebliche Aspekte umfasst. Im Laufe meiner langjährigen Arbeit mit diesen komplexen Systemen habe ich festgestellt, dass die erfolgreichsten Unternehmen das entwickeln, was ich "Filtrationsresilienz" nenne - die Fähigkeit, Filtrationsprobleme schnell zu erkennen, zu lösen und daraus zu lernen.

Die Grundlage für diese Widerstandsfähigkeit beginnt mit einem gründlichen Verständnis des Systemaufbaus und der beabsichtigten Funktion. Es ist bemerkenswert, wie oft die Fehlersuche durch unvollständige Kenntnis grundlegender Systemparameter oder konstruktiver Einschränkungen behindert wird. Eine umfassende Dokumentation und eine entsprechende Schulung des Personals schaffen die Wissensbasis, auf der eine effektive Fehlersuche aufbaut.

Präventive Ansätze sind durchweg besser als reaktive. Unternehmen, die in Überwachung, regelmäßige Wartung und frühzeitiges Eingreifen investieren, erleben unweigerlich weniger katastrophale Ausfälle und geringere Ausfallzeiten als Unternehmen, die ständig im Krisenreaktionsmodus arbeiten. Diese präventive Denkweise erfordert anfängliche Disziplin, zahlt sich aber durch verbesserte Zuverlässigkeit und Leistung aus.

Wenn Probleme auftreten, bieten die in diesem Artikel dargelegten systematischen Ansätze einen Rahmen für eine effiziente Lösung. Beginnen Sie mit den einfachsten möglichen Erklärungen und arbeiten Sie sich methodisch an komplexere Möglichkeiten heran. Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse, auch wenn sich die anfänglichen Hypothesen als falsch erweisen - diese negativen Daten sind bei der künftigen Fehlersuche oft von großem Wert.

Ein letzter Gedanke, den es zu bedenken gilt, ist der Wert einer externen Perspektive. Selbst erfahrene Teams können blinde Flecken oder gewohnheitsmäßige Ansätze entwickeln, die neue Lösungen übersehen. Regelmäßige Überprüfungen durch externe Experten oder funktionsübergreifende Teammitglieder können übersehene Aspekte oder innovative Ansätze für anhaltende Probleme aufdecken.

Der Bereich der Filtrationstechnologie entwickelt sich rasant weiter. Fortschritte in der Materialwissenschaft, bei den Überwachungsmöglichkeiten und der Automatisierung schaffen sowohl neue Möglichkeiten als auch neue Herausforderungen für die Fehlersuche. Indem Sie sich über die Entwicklungen in der Branche und die Empfehlungen der Hersteller auf dem Laufenden halten, stellen Sie sicher, dass Ihre Fehlerbehebungsansätze auch bei immer ausgefeilteren Systemen effektiv bleiben.

Durch die Kombination von technischem Wissen mit systematischen Methoden und einer präventiven Denkweise können Sie eine Filtrationsresilienz entwickeln, die die Fehlerbehebung von einem periodischen Notfall in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess verwandelt und so die Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung Ihrer kritischen Filtersysteme verbessert.

Häufig gestellte Fragen zur Fehlersuche bei In-Situ-Filtern

Q: Welche Probleme treten bei der Fehlerbehebung in situ-Filtern häufig auf?

A: Zu den häufigen Problemen bei der Fehlersuche in situ-Filtern gehören schwache oder ungleichmäßige Fluoreszenzsignale, starke Hintergrundfärbung und morphologische Verzerrungen des Gewebes. Diese Probleme können durch eine unzureichende Probenvorbereitung, unsachgemäße Sondenmarkierung oder falsche Hybridisierungsbedingungen entstehen. Um diese Probleme zu lösen, müssen die Versuchsbedingungen optimiert und sichergestellt werden, dass alle Materialien, einschließlich Sonden und Filter, in optimalem Zustand sind.

Q: Wie kann ich die Denaturierungs- und Hybridisierungsbedingungen für In-situ-Filter optimieren?

A: Bei der Optimierung der Denaturierungs- und Hybridisierungsbedingungen muss sichergestellt werden, dass die Temperatur, die Zeit und die Umgebung für die spezifischen Sonden und das verwendete Gewebe geeignet sind. Dies kann die Anpassung der Temperatur interner Lösungen oder die Untersuchung der Auswirkung verschiedener Stringenzbedingungen auf die Sondenbindung und den Hintergrund beinhalten. Eine ordnungsgemäße Optimierung trägt dazu bei, klare, spezifische Signale ohne übermäßiges Hintergrundrauschen zu erhalten.

Q: Was verursacht die Hintergrundfärbung bei In-situ-Filteranwendungen?

A: Hintergrundfärbungen bei In-situ-Filteranwendungen sind häufig auf unspezifische Bindungen von Sonden, unzureichende Waschschritte oder das Vorhandensein repetitiver Sequenzen in den Sonden zurückzuführen. Die Verwendung von Blockierungsmitteln wie COT-1 DNA kann dazu beitragen, den durch repetitive Sequenzen verursachten Hintergrund zu reduzieren. Außerdem kann die Hintergrundfärbung erheblich reduziert werden, wenn sichergestellt wird, dass strenge Waschschritte bei den richtigen Temperaturen durchgeführt werden.

Q: Wie wichtig sind das Sondendesign und die Markierungseffizienz bei der Fehlersuche in situ-Filtern?

A: Das Sondendesign und die Markierungseffizienz sind entscheidend für erfolgreiche In-situ-Filterexperimente. Schlecht konzipierte Sonden sind möglicherweise nicht spezifisch auf Sequenzen ausgerichtet, was zu schwachen oder unspezifischen Signalen führt. Eine effiziente Markierung stellt sicher, dass die Sonden stark an ihre Ziele binden, wodurch die Sichtbarkeit der Signale erhöht wird. Eine ordnungsgemäße Überprüfung des Sondenentwurfs und der Markierung kann viele häufige Probleme bei der Fehlersuche verhindern.

Q: Können alte oder veraltete Geräte die Wirksamkeit der Fehlerbehebung bei In-situ-Filtern beeinträchtigen?

A: Ja, die Verwendung alter oder abgenutzter Geräte wie z. B. Filter kann sich negativ auf die Effektivität der In-situ-Filter-Fehlerbehebung auswirken. Mit der Zeit können sich Filter abnutzen, was zu einem höheren Hintergrund und schwächeren Signalen führt. Die regelmäßige Inspektion und der Austausch von Filtern gemäß den Empfehlungen des Herstellers können dazu beitragen, eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten und die Probleme bei der Fehlersuche zu verringern.

Externe Ressourcen

- [Kein spezifisches Ergebnis gefunden für "Troubleshooting In Situ Filters"] - Leider gibt es keine Ressourcen, die direkt mit dem Schlüsselwort "Troubleshooting In Situ Filters" übereinstimmen. Verwandte Anleitungen zur Fehlersuche für In-situ-Hybridisierungsverfahren wie FISH können jedoch bei der Optimierung von Protokollen hilfreich sein.

- FISH-Tipps und Fehlerbehebung - Bietet umfassende Strategien zur Fehlerbehebung bei häufigen Problemen, die bei FISH-Experimenten auftreten, einschließlich hoher Hintergrundsignale, die mit der Filterleistung zusammenhängen könnten.

- Unterstützung bei der In-situ-Hybridisierung - Fehlerbehebung - Bietet Hilfe bei der Fehlersuche für In-situ-Hybridisierungsexperimente mit Schwerpunkt auf der Optimierung verschiedener Protokollschritte.

- Optimieren Sie Ihren FISH-Assay: Einfache Korrekturen zur Verringerung hoher Hintergrundsignale - Erläutert die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Probenvorbereitung und Gerätewartung, einschließlich Filtern, um hohe Hintergrundsignale bei FISH-Tests zu reduzieren.

- FISH FAQs zur Sondenanalyse - Beantwortet Fragen zur Analyse von FISH-Sonden, einschließlich der Frage, wie schlechte Filter die Ergebnisse beeinträchtigen können, und vermittelt relevantes Wissen zur Behebung von Filterproblemen.

- In-situ-Hybridisierungsprotokolle - Bietet detaillierte Protokolle und Ratschläge zur Fehlerbehebung für In-situ-Hybridisierungsverfahren, die indirekt zur Optimierung der Versuchsbedingungen beitragen können.

Verwandte Inhalte:

- In-Situ- und Ex-Situ-Filtration: Was ist das Richtige für Sie?

- In-Situ-Filtration und Batch-Filtration: Ein Vergleich

- Steigern Sie Ihre Produktivität: In-Situ-Filtrationseffizienz

- Wesentliche Wartung für In-Situ-Filtrationssysteme

- 5 Wege, wie die In-Situ-Filtration die Prozesssicherheit erhöht

- Optimierung von Biotech-Prozessen mit In-Situ-Filtration

- Der ultimative Leitfaden für In-Situ-Filtrationssysteme

- Was sind die wichtigsten Vorteile der In-Situ-Filtration?

- Die 5 wichtigsten industriellen Anwendungen für die In-Situ-Filtration