Einführung in die Sterilitätskontrolle in der pharmazeutischen Produktion

Die pharmazeutische Produktionslandschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert, bedingt durch strengere behördliche Auflagen, eine stärkere Konzentration auf die Produktqualität und die zunehmende Komplexität der therapeutischen Produkte. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht die kritische Notwendigkeit einer effektiven Sterilitätskontrolle - eine grundlegende Anforderung, die sich direkt auf die Produktsicherheit, die Wirksamkeit und letztendlich auf die Ergebnisse für die Patienten auswirkt.

Bei der Betrachtung von Sterilitätskontrollstrategien in der pharmazeutischen Produktion dominieren zwei Hauptansätze die Landschaft: traditionelle Reinräume und geschlossene Barrieresysteme mit eingeschränktem Zugang (cRABS). Diese Technologien stehen für unterschiedliche Philosophien bei der Kontaminationskontrolle, wobei sich Reinräume auf die Schaffung großer kontrollierter Umgebungen mit mehreren Klassifizierungszonen konzentrieren, während cRABS den Schwerpunkt auf Isolierung und physische Barrieren zwischen dem Produkt und potenziellen Kontaminationsquellen legt.

Bei der Diskussion um cRABS und Reinräume geht es nicht einfach darum, welche Technologie besser ist, sondern um eine nuancierte Diskussion über anwendungsspezifische Anforderungen, Risikomanagementansätze und die sich verändernde Gesetzeslage. Jede Technologie bietet eindeutige Vorteile und Einschränkungen, die sorgfältig gegen die spezifischen Produktionsanforderungen abgewogen werden müssen.

Besonders interessant ist, wie sich die Wahrnehmung der Branche entwickelt hat. Vor zehn Jahren galten Reinräume als der Goldstandard für die meisten aseptischen Verarbeitungsanwendungen. Das Aufkommen komplexerer Biologika, Zelltherapien und personalisierter Arzneimittel hat jedoch zu einem Paradigmenwechsel geführt und die Hersteller dazu veranlasst, den traditionellen Ansatz zu überdenken. Dieser Wandel hat die Debatte darüber verschärft, welche Technologie das optimale Gleichgewicht zwischen Kontaminationskontrolle, betrieblicher Effizienz und Kosteneffizienz bietet.

Es könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen. Ein Kontaminationsereignis in der pharmazeutischen Produktion bedeutet nicht nur einen finanziellen Verlust - es kann auch die Sicherheit der Patienten und den Zugang zu wichtigen Medikamenten beeinträchtigen. Diese Tatsache hat die Hersteller dazu veranlasst, ihre Strategien zur Sicherung der Sterilität sorgfältig zu bewerten, was viele dazu veranlasst, sich zu fragen, ob ihre bestehende Infrastruktur sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen Anforderungen entspricht.

Verständnis der Reinraumtechnologie

Die Reinraumtechnologie ist seit Jahrzehnten das Rückgrat der pharmazeutischen Produktion. Das Konzept gewann in den 1960er Jahren in der Halbleiterindustrie an Bedeutung, fand aber auch schnell Anwendung in der pharmazeutischen Produktion, insbesondere bei der aseptischen Verarbeitung von injizierbaren Produkten. Im Kern ist ein Reinraum eine kontrollierte Umgebung, in der Schadstoffe wie Staub, in der Luft befindliche Mikroben und Aerosolpartikel herausgefiltert werden, um bestimmte Reinheitsgrade zu erhalten.

Reinräume werden nach der Norm ISO 14644-1 klassifiziert, die die maximal zulässigen Partikel pro Kubikmeter nach Partikelgröße definiert. Für pharmazeutische Anwendungen sind die am häufigsten genannten Klassifizierungen ISO 5 (früher Klasse 100), ISO 7 (Klasse 10.000) und ISO 8 (Klasse 100.000). Je höher die Klassifizierung (niedrigere Zahl), desto strenger sind die Anforderungen an die Partikelanzahl.

| ISO-Klassifizierung | Maximale Partikel/m³ ≥0,5μm | Typische pharmazeutische Anwendung |

|---|---|---|

| ISO 5 | 3,520 | Kritische aseptische Verarbeitung, Abfüllvorgänge |

| ISO 7 | 352,000 | Pufferzonen, Vorbereitungsgebiete |

| ISO 8 | 3,520,000 | Materialschleusen, Umkleideräume |

| ISO 9 | 35,200,000 | Technische Bereiche, Wartungszugang |

Ein herkömmlicher pharmazeutischer Reinraum besteht aus mehreren miteinander verbundenen Elementen, die zusammenarbeiten, um die vorgegebene Umgebung aufrechtzuerhalten. Hocheffiziente Partikelluft- (HEPA) oder ULPA-Filtersysteme (Ultra Low Particulate Air) stellen den primären Mechanismus zur Kontaminationskontrolle dar und liefern gefilterte Luft von an der Decke montierten Terminals in einem unidirektionalen (laminaren) oder nicht unidirektionalen Muster. Das Luftaufbereitungssystem sorgt für einen positiven Druckunterschied zwischen benachbarten Räumen unterschiedlicher Klassifizierung und gewährleistet so, dass die Luft von den saubereren in die weniger sauberen Bereiche strömt.

Die Designmerkmale gehen über Filtersysteme hinaus. Wand- und Deckenmaterialien weisen in der Regel glatte, nicht abfärbende Oberflächen auf, die einer häufigen Reinigung mit Desinfektionsmitteln standhalten. Spezielle Bodenbeläge minimieren die Partikelbildung, während Schleusen und Durchreicheklappen den Materialtransfer erleichtern und gleichzeitig die Umweltintegrität erhalten.

Im Laufe der Jahre habe ich zahlreiche pharmazeutische Einrichtungen besichtigt, und dabei ist mir immer wieder aufgefallen, wie die Reinraumgestaltung die spezifischen Prozessanforderungen einer Einrichtung widerspiegelt. Einige Betriebe benötigen riesige Reinraumkomplexe, die sich über Tausende von Quadratmetern erstrecken und mehrere Klassifizierungszonen aufweisen, während andere kompaktere Designs gewählt haben, die sich auf kritische Verarbeitungsbereiche konzentrieren.

Ein oft übersehener Aspekt beim Betrieb von Reinräumen ist das menschliche Element. Das Personal ist eine der größten Kontaminationsquellen in Reinraumumgebungen. Dies erfordert strenge Bekleidungsvorschriften, Protokolle mit Zugangsbeschränkungen und ständige Überwachung. Bei einem Besuch in einer Einrichtung beobachtete ich, wie die Reinraummitarbeiter vier verschiedene Kleidungssätze anzogen, während sie von der allgemeinen Einrichtung durch immer strengere Reinheitszonen gingen - ein zeitaufwändiger, aber notwendiger Prozess.

Die Vielseitigkeit der Reinraumtechnologie hat ihren Einsatz in verschiedenen pharmazeutischen Betrieben ermöglicht, von der traditionellen Herstellung kleiner Moleküle bis hin zur komplexen Produktion von Biologika. Diese Vielseitigkeit führt jedoch manchmal zu Ineffizienzen, da Reinräume für bestimmte Anwendungen überdimensioniert oder während der Produktionskampagnen nicht ausreichend ausgelastet sein können.

Die Entwicklung der geschlossenen Zugangsbeschränkungssysteme (cRABS)

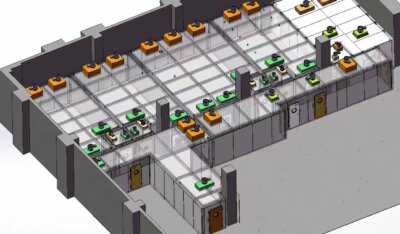

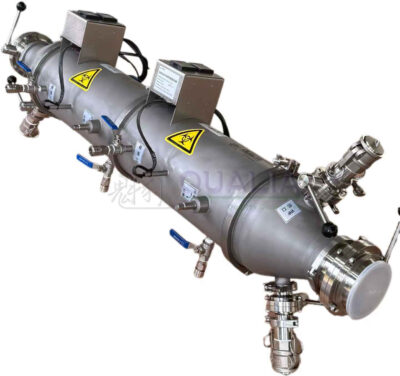

Die Entwicklung hin zu geschlossenen, zugangsbeschränkten Barrieresystemen ist eine evolutionäre Antwort auf die inhärenten Beschränkungen herkömmlicher Reinräume. Das Konzept begann sich in den frühen 1990er Jahren durchzusetzen, als die pharmazeutische Industrie sich zunehmend auf Kontaminationskontrolle, behördlichen Druck und betriebliche Effizienz konzentrierte. Im Gegensatz zum expansiven Ansatz von Reinräumen verfolgt die cRABS-Technologie eine Philosophie der lokalen Kontrolle - sie schafft eine präzise gesteuerte Mikroumgebung um kritische Prozesse herum, während die physische Trennung zwischen Bedienern und Produkt aufrechterhalten wird.

Die Entwicklung der cRABS-Technologie verlief nicht isoliert. Sie entwickelte sich parallel zu den Fortschritten in der Isolatortechnologie, wobei sie Konzepte übernahm und einige der betrieblichen Einschränkungen der Isolatoren aufgriff. Während echte Isolatoren eine vollständige Trennung bieten und oft harte Wasserstoffperoxid-Dekontaminationszyklen verwenden, bieten cRABS-Systeme einen flexibleren Mittelweg - sie gewährleisten einen robusten Barriereschutz mit verbesserter Zugänglichkeit und betrieblicher Flexibilität.

Die Geschlossenes System mit Zugangsbeschränkung unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Reinräumen durch seinen Ansatz zur Kontaminationskontrolle. Anstatt einen ganzen Raum zu schaffen, der strenge Reinheitsanforderungen erfüllt, schafft cRABS eine lokalisierte ISO-5-Umgebung in unmittelbarer Umgebung kritischer Prozesse. Dieser gezielte Ansatz reduziert den validierten Reinraum drastisch, was zu niedrigeren Betriebskosten, geringerem Energieverbrauch und vereinfachten Überwachungsanforderungen führt.

Zu den wichtigsten Komponenten der modernen cRABS-Technologie gehören:

- Elemente der physischen Barriere die den Verarbeitungsbereich von der Umgebung trennen und in der Regel aus transparentem Material bestehen, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten

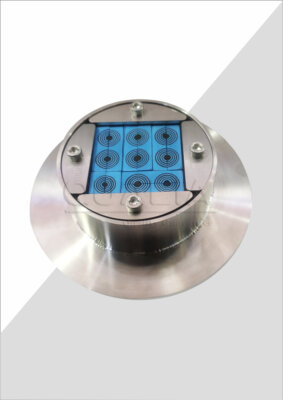

- Dedizierte HEPA-Filtersysteme Bereitstellung eines unidirektionalen Luftstroms innerhalb der Arbeitszone

- Übertragungsschnittstellen und schnelle Übertragungsschnittstellen (RTPs) Ermöglichung von Materialbewegungen ohne Beeinträchtigung der kontrollierten Umgebung

- Handschuhtaschen oder Halbarmanzüge Ermöglichung der Interaktion des Bedieners mit dem Prozess

- Umweltüberwachungssysteme Bereitstellung von Echtzeitdaten zu kritischen Parametern

Während eines kürzlich durchgeführten Implementierungsprojekts war ich besonders davon beeindruckt, wie das cRABS-Design eine der grundlegenden Herausforderungen bei der aseptischen Verarbeitung angeht - den Faktor Mensch. Durch die Schaffung einer physischen Barriere zwischen dem Bedienpersonal und dem Prozess reduzierte das System das Risiko einer Kontamination durch den Menschen erheblich, während der notwendige Zugang für Eingriffe und Anpassungen erhalten blieb. Dies stellt einen philosophischen Wandel gegenüber dem traditionellen Reinraumkonzept dar, bei dem durch umfangreiche Kleidungsvorschriften und Verhaltenskontrollen versucht wird, das inhärente Kontaminationsrisiko durch das Personal zu mindern.

Die Technologie findet besonderen Anklang bei Anwendungen, bei denen der Produktschutz im Vordergrund steht, z. B. bei der Abfüllung von injizierbaren Produkten, der Herstellung von Zelltherapien und dem Umgang mit hochwirksamen oder toxischen Substanzen. In diesen Bereichen bietet die verbesserte Einschließung durch cRABS erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Reinräumen.

Dennoch erfordert die Implementierung von cRABS eine sorgfältige Berücksichtigung der betrieblichen Arbeitsabläufe. Die Barriereelemente bieten zwar Schutz vor Kontamination, schaffen aber auch physische Einschränkungen, die durch Prozessgestaltung und Personalschulung berücksichtigt werden müssen. Bei der Implementierung in einer Einrichtung stellten wir fest, dass scheinbar unbedeutende Aufgaben - wie die Handhabung von Dokumenten und die Anpassung von Geräten - erhebliche Änderungen der Arbeitsabläufe erforderten, um die Einschränkungen des Barrieresystems zu berücksichtigen.

Technischer Vergleich: cRABS vs. Reinräume

Bei der Bewertung von cRABS und Reinräumen für die pharmazeutische Produktion steht die technische Leistung im Mittelpunkt. Diese Technologien dienen zwar beide der Sterilitätssicherung, verfolgen aber grundlegend unterschiedliche Ansätze zur Kontaminationskontrolle, die zu unterschiedlichen Betriebsmerkmalen führen.

Der wichtigste technische Unterschied liegt darin, wie jedes System die Interaktion zwischen Bedienern, Umgebung und Produkt handhabt. Reinräume schaffen große, kontrollierte Räume, in denen sowohl das Personal als auch die Produkte im selben Luftvolumen existieren, wenn auch mit schwer bekleideten Mitarbeitern. Im Gegensatz dazu, Die cRABS-Technologie von Qualia schafft eine physische Barriere, die das Bedienpersonal von der Produktumgebung trennt und unterschiedliche Zonen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Kontaminationskontrolle schafft.

Dieser fundamentale Unterschied führt zu erheblichen Leistungsunterschieden bei verschiedenen Messgrößen:

| Parameter | Traditioneller Reinraum | cRABS | Die wichtigsten Vorteile von cRABS |

|---|---|---|---|

| Mikrobielle Kontrolle | Gut; stützt sich auf Verfahrenskontrollen und Einkleidung | Hervorragend; durch die physische Trennung werden direkte Kontaminationspfade vermieden | Geringeres Kontaminationsrisiko, vor allem bei Verunreinigungen durch den Menschen |

| Partikelzählungen | Erfordert ständige Verwaltung; wird durch Personalwechsel beeinflusst | Gleichbleibend niedrig innerhalb der Barriere | Einheitlichere Umweltbedingungen, weniger Überwachungsausfälle |

| Luftwechselrate | 20-60+ Luftwechsel pro Stunde für große Volumen | 60-100 Luftwechsel in einem kleinen geschlossenen Volumen | Effizienteres Luftmanagement, geringerer Energieverbrauch |

| Erholungszeit | Minuten bis Stunden (abhängig vom Raumvolumen) | In der Regel Sekunden bis Minuten | Schnellere Wiederaufnahme des Betriebs nach Eingriffen |

| Personelle Restriktionen | Ausführliche Einkleidung, Verhaltenskontrollen | Vereinfachtes Einkleiden, physische Trennung | Geringere Umkleidezeit, verbesserter Bedienkomfort |

| Prozessschutz | Mäßig; hängt von der operativen Disziplin ab | Hoch; physische Barrieren bieten inhärenten Schutz | Erhöhter Produktschutz, insbesondere für empfindliche Materialien |

Luftmanagementsysteme sind ein weiterer wichtiger Bereich der technischen Differenzierung. In herkömmlichen Reinräumen werden in der Regel komplexe HLK-Systeme eingesetzt, die große Luftmengen steuern und einen erheblichen Energieaufwand und Wartungsressourcen erfordern. Diese Systeme müssen geeignete Druckkaskaden zwischen benachbarten Räumen aufrechterhalten und gleichzeitig HEPA-gefilterte Luft in den gesamten kontrollierten Raum leiten.

Im Gegensatz dazu ist eine leistungsstarke geschlossenes Barrieresystem In der Regel werden spezielle Lüftungsanlagen eingesetzt, die die Luft innerhalb des geschlossenen Raums umwälzen. Dieser Ansatz bietet mehrere Vorteile, darunter einen geringeren Energieverbrauch, eine genauere Kontrolle kritischer Parameter und eine vereinfachte Validierung. Bei einer kürzlich durchgeführten Anlagenbewertung haben wir berechnet, dass das cRABS-Konzept die Luftmenge, die eine HEPA-Filterung erfordert, im Vergleich zu einer entsprechenden Reinrauminstallation um etwa 85% reduziert.

Auch die Implementierung von Umweltüberwachungssystemen unterscheidet sich erheblich zwischen diesen Technologien. Reinräume erfordern umfangreiche Überwachungsnetze, die sich über den gesamten kontrollierten Bereich erstrecken und oft Dutzende von Probenahmestellen erfordern. Das cRABS-Konzept konzentriert sich auf die Überwachung der kritischen Umgebung innerhalb der Barriere und erfordert in der Regel weniger Probenahmestellen, liefert aber potenziell mehr relevante Daten über die unmittelbare Produktumgebung.

Kürzlich beobachtete ich einen besonders aufschlussreichen Vergleich während der parallelen Validierungsaktivitäten für Reinraum- und cRABS-Installationen. Die Validierung im Reinraum erforderte umfassende Mapping-Studien über mehrere saisonale Bedingungen hinweg, was zu einem Validierungszeitraum von mehr als sechs Monaten führte. Die vergleichbare cRABS-Validierung, die sich auf ein viel kleineres kontrolliertes Volumen mit gleichmäßigeren Bedingungen konzentrierte, wurde in weniger als sechs Wochen mit weniger Abweichungen und weniger Nachbesserungsarbeiten abgeschlossen.

Aus der Sicht der technischen Leistung bieten cRABS-Systeme im Allgemeinen bessere Kontaminationskontrollwerte als herkömmliche Reinräume gleicher Klassifizierung. Dieser Vorteil ergibt sich aus der physischen Trennung zwischen Bedienern und Produkt, die direkte Kontaminationswege ausschließt und gleichzeitig einheitlichere Umgebungsbedingungen schafft. Diese verbesserte Leistung muss jedoch gegen betriebliche Erwägungen abgewogen werden, insbesondere hinsichtlich Ergonomie und Zugänglichkeit.

Regulatorische Erwägungen und Compliance

Das regulatorische Umfeld für pharmazeutische Produktionsumgebungen entwickelt sich ständig weiter, was sich sowohl auf traditionelle Reinräume als auch auf moderne cRABS-Implementierungen auswirkt. Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt haben die Vorteile der Kontaminationskontrolle durch Barrieresysteme zunehmend erkannt, obwohl ihre Leitfäden oft hinter den technologischen Innovationen in diesem Bereich zurückbleiben.

Die Sichtweise der FDA auf Barrieretechnologien hat sich in den letzten zehn Jahren allmählich gewandelt. Während in früheren Leitfäden in erster Linie auf traditionelle Reinraumkonfigurationen verwiesen wurde, werden in neueren Veröffentlichungen die Vorteile moderner Barrieresysteme ausdrücklich anerkannt. In der (immer noch aktuellen) FDA-Leitlinie zur aseptischen Verarbeitung aus dem Jahr 2004 heißt es: "Fortschrittliche aseptische Systeme können die externe Reinraumumgebung wirksam von der aseptischen Verarbeitungslinie abtrennen". Diese Anerkennung wird weiter ausgebaut, da die Behörde die Vorteile der Kontaminationskontrolle beobachtet, die durch ordnungsgemäß implementierte Barrieresysteme nachgewiesen werden.

Auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat Konzepte der Barrieretechnologie in ihre Leitlinien aufgenommen. Anhang 1 des EU-GMP-Leitfadens geht speziell auf Barrieresysteme ein und verweist auf ihr Potenzial, "das Risiko einer mikrobiologischen Kontamination von Produkten aus der Umgebung erheblich zu verringern." Der überarbeitete Anhang 1, der 2022 veröffentlicht wurde, hebt die Vorteile von geschlossenen Systemen und Barrieretechnologien bei der Verringerung des Kontaminationsrisikos weiter hervor.

Bei der Einführung beider Technologien müssen die Hersteller komplexe Validierungsanforderungen erfüllen, um die Einhaltung der geltenden Vorschriften nachzuweisen. Diese Validierungsaktivitäten verdeutlichen die wesentlichen Unterschiede im regulatorischen Ansatz:

| Regulatorischer Aspekt | Traditioneller Reinraum | cRABS | Auswirkungen auf die Einhaltung der Vorschriften |

|---|---|---|---|

| Umweltüberwachung | Umfassende Überwachungsstandorte in klassifizierten Gebieten | Gezielte Überwachung in der kritischen Zone | cRABS erfordert in der Regel weniger Überwachungspunkte, kann aber häufigere Probenahmen erfordern |

| Medienfüllungen | Umfassende Prozesssimulationen mit Schwerpunkt auf den Interaktionen zwischen den Mitarbeitern | Gezielte Simulationen mit Schwerpunkt auf der Unversehrtheit von Barrieren und Transfervorgängen | Beide erfordern eine robuste Prozesssimulation, jedoch mit unterschiedlichem Risikoschwerpunkt |

| Qualifizierung des Personals | Umfassende Qualifizierung und Überwachung aseptischer Techniken | Schwerpunkt auf dem Betrieb des Barrieresystems und der Handschuh-/Hülsentechnik | Unterschiedliche Ausbildungsanforderungen und Qualifizierungsansätze |

| Anforderungen an die Dokumentation | Raumklassifizierung, Druckunterschiede, Luftwechselraten | Integrität von Barrieren, Validierung von Transfersystemen, Handschuhmanagement | Unterschiedliche Dokumentationsschwerpunkte, die systemspezifische Risiken widerspiegeln |

In Gesprächen mit Fachleuten für die Einhaltung von Vorschriften habe ich einen interessanten Trend beobachtet: Aufsichtsbehörden erkennen zunehmend die Vorteile einer Kontaminationskontrolle, die gut konzipierte Barrieresysteme bieten. Ein Qualitätsdirektor erzählte, dass FDA-Vertreter bei einer kürzlichen Inspektion speziell die geringeren Umweltüberwachungsexkursionen erwähnten, die sie in Einrichtungen mit Barrieretechnologien im Vergleich zu herkömmlichen Reinräumen beobachten.

Allerdings entwickelt sich der rechtliche Rahmen weiter, was zu einer gewissen Unsicherheit führt. Hersteller, die eine der beiden Technologien einführen, müssen sich eng an den aktuellen behördlichen Erwartungen orientieren und darauf vorbereitet sein, sich anzupassen, wenn sich die Richtlinien ändern. Ein Spezialist für regulatorische Angelegenheiten sagte mir: "Die Vorschriften schreiben keine bestimmten Technologien vor, sondern verlangen eine effektive Kontaminationskontrolle. Beide Ansätze können konform sein, wenn sie richtig implementiert und validiert werden."

Für Hersteller, die den Übergang von herkömmlichen Reinräumen zu cRABS-TechnologieDie Strategie der Regulierungsbehörden ist besonders wichtig. Das Änderungskontrollverfahren muss sich umfassend damit befassen, wie die neue Technologie den Produktschutz aufrechterhält oder verbessert und gleichzeitig alle neu eingeführten Risiken identifiziert und abmildert. Dies erfordert in der Regel eine ausführliche Beratung mit den Regulierungsbehörden, insbesondere bei kommerziellen Produkten mit etablierten Herstellungsverfahren.

Kostenanalyse und Rentabilität der Investition

Der finanzielle Vergleich zwischen Reinräumen und cRABS stellt einen der komplexesten Aspekte der Technologieauswahl dar und umfasst nicht nur die anfänglichen Investitionskosten, sondern auch die langfristigen Betriebsausgaben und die Auswirkungen auf die Produktivität. Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, ist eine umfassende Analyse der direkten und indirekten Kosten über den gesamten Lebenszyklus der Anlage erforderlich.

Die anfänglichen Kapitalinvestitionen begünstigen in der Regel herkömmliche Reinräume, wenn sie ausschließlich nach den Baukosten pro Quadratmeter bewertet werden. Ein einfacher ISO-8-Reinraum kann $500-750 pro Quadratmeter kosten, während eine ISO-7-Umgebung typischerweise zwischen $750-1.100 pro Quadratmeter liegt. Hochleistungsbereiche nach ISO 5 können mehr als $1.500 pro Quadratmeter kosten. Im Gegensatz dazu ist der Kauf und die Installation einer umfassende cRABS-Lösung stellt eine beträchtliche Kapitalinvestition dar, die oft 25-40% höher ist als eine entsprechende Reinraumfläche auf Quadratmeterbasis.

Dieser erste Kostenvergleich vermittelt jedoch ein unvollständiges Bild. Eine echte wirtschaftliche Analyse muss die Auswirkungen auf den Platzbedarf der Anlage berücksichtigen. Da die cRABS-Technologie lokalisierte ISO-5-Umgebungen in einer Umgebung mit niedrigerer Klassifizierung schafft, ermöglicht sie in der Regel eine erhebliche Reduzierung der insgesamt erforderlichen hochklassifizierten Fläche. Ein Fertigungsprozess, der vielleicht 1.000 Quadratmeter Reinraumfläche nach ISO 5 benötigt, kann auf 200 Quadratmetern cRABS-geschützter Fläche in einer ISO 8-Umgebung untergebracht werden, was die wirtschaftliche Gleichung radikal verändert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Betriebskosten, die während des gesamten Lebenszyklus der Anlage anfallen. Die folgende Tabelle veranschaulicht typische Unterschiede bei den Betriebskosten:

| Operative Kostenkategorie | Traditioneller Reinraum | cRABS | Mögliche jährliche Einsparungen |

|---|---|---|---|

| Energieverbrauch | Hoch - große Luftmengen, die eine HEPA-Filterung und eine präzise Umweltkontrolle erfordern | Mäßig - kleinere kontrollierte Mengen mit speziellen Handhabungssystemen | 30-60% Senkung der HLK-bezogenen Energiekosten |

| Verbrauchsmaterial (Kittel) | Hoch - umfangreiche Bekleidungsvorschriften für das gesamte Personal | Mäßig - geringere Anforderungen an das Einkleiden aufgrund der räumlichen Trennung | 40-70% Verringerung der Kosten für Kleidungsmaterial |

| Umweltüberwachung | Umfassend - zahlreiche Probenahmestellen in mehreren Klassifizierungszonen | Fokussiert - Überwachung konzentriert auf kritische Barrierebereiche | 25-50% Verringerung der Überwachungskosten |

| Reinigung und Desinfektion | Umfassend - große Flächen, die eine Reinigungsvalidierung erfordern | Gezielt - kleinere kritische Oberflächen mit rationalisierten Reinigungsprotokollen | 30-50% Reduzierung der Reinigungskosten und -zeit |

| Personalzeit (Umkleiden/Entkleiden) | 15-30 Minuten pro Einreise-/Ausreisezyklus | 5-10 Minuten pro Einreise-/Ausreisezyklus | Erhebliche Produktivitätssteigerung durch reduzierte Nebenzeiten |

Vor kurzem habe ich die Betriebskosten einer mittelgroßen Abfüllanlage analysiert, die von herkömmlichen Reinraumverfahren auf eine cRABS-Implementierung umgestellt hat. Die Daten zeigten, dass der Energieverbrauch im ersten Betriebsjahr um 43% gesenkt werden konnte, während die Kosten für das Reinigungsmaterial um etwa 65% sanken. Allein diese Einsparungen leisteten einen erheblichen Beitrag zur Berechnung der Investitionsrendite.

Neben diesen direkten Kosten müssen auch die Auswirkungen auf die Produktivität berücksichtigt werden. Herkömmliche Reinräume erfordern in der Regel umfangreiche Einkleidungsprozeduren, was zu erheblichen unproduktiven Zeiten führt, wenn das Personal die klassifizierten Räume betritt und verlässt. In einem typischen pharmazeutischen Betrieb kann das Personal täglich 90-120 Minuten allein mit dem Ankleiden verbringen. Die physische Trennung, die die cRABS-Technologie bietet, ermöglicht oft vereinfachte Einkleidungsprotokolle, wodurch wertvolle Produktionszeit zurückgewonnen und der Anlagendurchsatz erhöht wird.

Die Flexibilität der Anlage ist ein weiterer wirtschaftlicher Aspekt, der bei ersten Analysen häufig übersehen wird. Eine gut durchdachte Einbau von Schrankenanlagen bietet in der Regel ein größeres Rekonfigurationspotenzial als herkömmliche Reinräume, die oft umfangreiche bauliche Maßnahmen für eine Änderung erfordern. Diese Flexibilität kann sich erheblich auf die Lebenszykluskosten auswirken, insbesondere bei Anlagen, die während ihrer Betriebsdauer Prozessänderungen oder Produktumstellungen vorsehen.

Wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden, fällt die ROI-Berechnung trotz des höheren anfänglichen Kapitalbedarfs häufig zugunsten der cRABS-Technologie aus. Ein Produktionsleiter teilte mit, dass sich seine cRABS-Implementierung innerhalb von 2,5 Jahren finanziell amortisiert hat, vor allem durch geringere Betriebskosten und eine höhere Produktionskapazität. Allerdings hat jede Anlage ihre eigenen Anforderungen und Beschränkungen, die eine situationsbezogene Analyse erfordern.

Herausforderungen und Lösungen bei der Umsetzung in der Praxis

Die theoretischen Vorteile von Reinräumen und cRABS sind gut dokumentiert, aber die praktische Umsetzung dieser Technologien bringt Herausforderungen mit sich, die in der Planungsphase nicht immer offensichtlich sind. Bei der Umsetzung zahlreicher Anlagen habe ich immer wiederkehrende Muster von Hindernissen und effektiven Lösungen beobachtet, die den Projekterfolg erheblich beeinflussen können.

Bei der Realisierung von Reinräumen treten in der Regel Herausforderungen auf, die mit der Komplexität der Konstruktion zusammenhängen, insbesondere in Bezug auf die Luftaufbereitungssysteme und die Materialauswahl. Ein Pharmahersteller, mit dem ich zusammengearbeitet habe, entdeckte in der Mitte des Reinraumbaus, dass sein HVAC-Design die erforderlichen Luftwechselraten nicht aufrechterhalten konnte, ohne inakzeptable Turbulenzmuster zu erzeugen. Diese Erkenntnis erforderte eine erhebliche Umplanung und führte zu einer dreimonatigen Projektverzögerung. Ähnliche Probleme treten häufig bei Druckkaskadensystemen auf, bei denen sich das Erreichen stabiler Druckunterschiede zwischen benachbarten Räumen in der Praxis schwieriger gestaltet als in der Planung.

Bei cRABS-Implementierungen drehen sich die größten Herausforderungen oft um die Prozessintegration und die Anpassung der Arbeitsabläufe. Bei einem kürzlich durchgeführten Projekt stellte das Team fest, dass sich die für den Reinraumbetrieb entwickelten Standardbetriebsverfahren nicht effektiv auf die Umgebung des Barrieresystems übertragen ließen. Aufgaben, die in einem offenen Reinraum einfach waren - wie das Anpassen von Geräteeinstellungen oder das Beheben kleinerer Verarbeitungsprobleme - wurden erheblich komplexer, wenn sie durch Handschuhöffnungen oder Halbschalensysteme ausgeführt wurden. Diese Erkenntnis erforderte eine umfassende Überarbeitung der Verfahren und zusätzliche Bedienerschulungen.

Der Materialtransfer ist eine weitere gemeinsame Herausforderung für beide Technologien, wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen. Herkömmliche Reinräume beruhen in der Regel auf Durchgangskammern mit verriegelten Türen, die bei hohen Durchsatzzahlen zu Engpässen führen können. Die cRABS-Ansatz werden häufig spezielle Transfertechnologien wie Rapid Transfer Ports (RTPs) oder Alpha-Beta-Transfersysteme eingesetzt, die eine bessere Kontaminationskontrolle bieten, aber eine sorgfältige Integration in bestehende Arbeitsabläufe erfordern.

Mehrere Organisationen haben mit hybriden Implementierungsansätzen, die die Stärken beider Technologien nutzen, Erfolg gehabt. Eine besonders wirksame Strategie beinhaltet:

- Herabsetzung der Gesamtreinraumklassifizierung (z. B. von ISO 7 auf ISO 8)

- Installation von cRABS-Einheiten für kritische Verarbeitungsschritte, die ISO-5-Bedingungen erfordern

- Beibehaltung einer vereinfachten Reinrauminfrastruktur für die allgemeine Umweltkontrolle

Dieser Ansatz senkt sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten und verbessert gleichzeitig die Kontaminationskontrolle an kritischen Prozesspunkten. Ein Hersteller medizinischer Geräte wählte diese Strategie und meldete eine Verringerung der Validierungsabweichungen um 28% während der ersten Qualifizierungskampagne im Vergleich zu seiner vorherigen Vollreinrauminstallation.

Bei der Einführung beider Technologien dürfen Überlegungen zum Änderungsmanagement nicht außer Acht gelassen werden, insbesondere beim Übergang von einem Konzept zum anderen. Mitarbeiter, die an traditionelle Reinraumverfahren gewöhnt sind, haben anfangs oft Schwierigkeiten mit den Einschränkungen, die durch Barrieresysteme entstehen. Ein Qualitätsmanager hat eine besonders aufschlussreiche Beobachtung gemacht: "Die psychologische Umstellung war eine größere Herausforderung als die technische. Unser Team musste seine Beziehung zum Produkt und zum Prozess grundlegend neu überdenken."

Erfolgreiche Implementierungen beinhalten in der Regel umfassende Änderungsmanagementprogramme:

- Ausführliches praktisches Training vor Beginn des Echtbetriebs

- Abgestufte Implementierungsphasen mit zunehmender Komplexität

- Einbeziehung der Betreiber in die Gestaltung von Arbeitsabläufen und die Entwicklung von Verfahren

- Klare Kommunikation über die Gründe und Vorteile der Kontaminationskontrolle

- Erkennen der Lernkurve mit angemessenen Produktivitätserwartungen

Auch die Dokumentationsstrategien müssen sorgfältig überlegt werden. Im traditionellen Reinraumbetrieb konzentriert sich die Dokumentation in der Regel auf die Raumklassifizierung, die Umgebungsüberwachung und die Qualifikation des Personals. Im Gegensatz dazu, cRABS-Operationen erfordern eine verbesserte Dokumentation in Bezug auf die Unversehrtheit der Barrieren, die Umladevorgänge und die Verwaltung der Handschuhe. Die Entwicklung geeigneter Dokumentationsvorlagen und Archivierungssysteme ist ein kritischer Erfolgsfaktor, der in der Planungsphase oft unterschätzt wird.

Zukünftige Trends und Innovationen

Die Landschaft der pharmazeutischen Produktionsumgebungen entwickelt sich schnell weiter, angetrieben durch technologische Innovationen, regulatorische Änderungen und wechselnde Produktionsparadigmen. Mehrere sich abzeichnende Trends werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich die Auswahl und Implementierung von Reinraum- und cRABS-Technologien beeinflussen.

Der vielleicht bedeutendste Trend ist die Entwicklung der Industrie hin zu geschlossenen Verarbeitungssystemen über die gesamte Herstellungskette hinweg. Dieser Wandel geht über die traditionellen sterilen Abfüllvorgänge hinaus, bei denen Barrieretechnologien zuerst an Bedeutung gewannen. Bei vorgelagerten Prozessen wie der Medienvorbereitung, der Pufferformulierung und sogar bei Zellkulturen kommen zunehmend geschlossene oder funktionell geschlossene Systeme zum Einsatz, die das Kontaminationsrisiko minimieren und gleichzeitig die Anforderungen an die Reinraumklassifizierung verringern können.

Dieser Trend hat interessante Auswirkungen auf die Anlagenplanung. Ein technischer Leiter erklärte kürzlich auf einer Konferenz: "Wir erleben ein grundlegendes Umdenken in Bezug auf die Beziehung zwischen Prozessabschluss und Raumklassifizierung. Je geschlossener der Prozess wird, desto weniger müssen wir uns auf die Raumumgebung für den Produktschutz verlassen". Diese Sichtweise deutet auf eine Zukunft hin, in der traditionelle hochklassifizierte Reinräume weniger verbreitet sein werden und durch weniger klassifizierte Räume ersetzt werden, in denen geschlossene Verarbeitungssysteme und Barrieretechnologien an kritischen Stellen untergebracht sind.

Nachhaltigkeitsaspekte treiben auch Innovationen bei der Gestaltung von Reinräumen und Barrieresystemen voran. Herkömmliche pharmazeutische Reinräume sind notorisch energieintensiv, wobei einige Einrichtungen mehr als 60% ihres Energieverbrauchs für HVAC-Systeme zur Unterstützung klassifizierter Bereiche aufwenden. Diese Tatsache steht im Widerspruch zu den zunehmenden Nachhaltigkeitsverpflichtungen der Unternehmen und den steigenden Energiekosten. Als Reaktion darauf werden zunehmend Energierückgewinnungssysteme, effizientere Filtertechnologien und richtig dimensionierte Lüftungssysteme eingesetzt.

Die fortschrittliche cRABS-Technologien bieten aufgrund ihres lokalisierten Kontrollansatzes von Natur aus Vorteile in Bezug auf die Nachhaltigkeit, aber die Hersteller suchen weiterhin nach weiteren Verbesserungen. Zu den jüngsten Innovationen gehören Dekontaminationsverfahren mit geringerem Energieverbrauch, Materialien mit geringeren Umweltauswirkungen und Konstruktionen, die den Verbrauch von Einwegkomponenten minimieren und gleichzeitig ein angemessenes Containment-Niveau aufrechterhalten.

Die Integration der Automatisierung stellt eine weitere Grenze dar, die beide Technologien umgestaltet. Robotersysteme führen zunehmend Vorgänge aus, die früher menschliches Eingreifen erforderten, und verringern so die mit der manuellen Verarbeitung verbundenen Kontaminationsrisiken. Bei einer kürzlichen Werksbesichtigung beobachtete ich einen Abfüllvorgang, bei dem Roboterarme die Handhabung von Behältern, die Platzierung von Stopfen und die Umgebungsüberwachung innerhalb eines Barrieresystems übernahmen - Aufgaben, die bisher von Menschen mit Handschuhen ausgeführt werden mussten, was mit Kontaminationsrisiken verbunden war.

Dieser Automatisierungstrend hat besonders interessante Auswirkungen auf die Gestaltung von cRABS. Mit dem zunehmenden Einsatz von Robotern in Fertigungsprozessen sinkt der Bedarf an menschlichen Eingriffen, so dass Schrankenanlagen mit begrenzten Zugangspunkten geschlossener werden können. Mehrere Anlagenhersteller bieten inzwischen Schrankenanlagen an, die speziell für die Verarbeitung durch Roboter entwickelt wurden, wobei der menschliche Zugang auf Wartungsarbeiten und außergewöhnliche Umstände beschränkt ist.

Auch die Sichtweise der Regulierungsbehörden entwickelt sich weiter, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf Strategien zur Kontaminationskontrolle und nicht auf vorgeschriebenen Klassifizierungen liegt. Diese Verschiebung unterstützt die Annahme innovativer Ansätze, die möglicherweise nicht in die traditionellen Paradigmen passen, aber einen gleichwertigen oder besseren Produktschutz bieten. Wie ein Spezialist für regulatorische Angelegenheiten erklärte: "Die Behörden werden offener für neuartige Kontaminationskontrollansätze, wenn die Hersteller solide wissenschaftliche Begründungen und unterstützende Daten vorlegen können."

Mit Blick auf die Zukunft versprechen fortschrittliche Überwachungstechnologien, die Art und Weise zu verändern, wie wir Produktionsumgebungen verstehen und kontrollieren. Die herkömmliche Umweltüberwachung liefert nur begrenzte punktuelle Daten, die möglicherweise keine vorübergehenden Ereignisse oder Kontaminationsrisiken erfassen. Neue Technologien zur kontinuierlichen Überwachung, wie z. B. Partikelzähler in der Luft, Systeme zur Erkennung lebensfähiger Partikel in Echtzeit und Sensoren für Umweltparameter, ermöglichen ein umfassenderes Verständnis und eine bessere Kontrolle der Produktionsumgebung.

In Verbindung mit maschinellen Lernsystemen könnten diese Überwachungstechnologien schließlich eine vorausschauende Kontaminationskontrolle ermöglichen, bei der potenzielle Abweichungen erkannt werden, bevor sie die Produktqualität beeinträchtigen. Mehrere Pharmahersteller experimentieren bereits mit diesen Ansätzen, doch die Akzeptanz durch die Regulierungsbehörden lässt noch auf sich warten.

Auswahl des richtigen Ansatzes für Ihre Produktionsbedürfnisse

Bei der Wahl zwischen Reinraum- und cRABS-Technologien gibt es selten eine pauschale Antwort. Jeder Fertigungsbetrieb weist einzigartige Anforderungen, Einschränkungen und Ziele auf, die die Technologieauswahl beeinflussen. Nachdem ich zahlreiche Unternehmen durch diesen Entscheidungsprozess begleitet habe, habe ich festgestellt, dass eine systematische Bewertung, die mehrere Faktoren berücksichtigt, in der Regel das beste Ergebnis liefert.

Die Produktmerkmale bilden den logischen Ausgangspunkt für diese Bewertung. Produkte, die besonders empfindlich auf Verunreinigungen reagieren oder ein hohes Risiko für Patienten darstellen (z. B. intrathekale Injektionen oder Zelltherapien), profitieren oft erheblich von der verbesserten Kontaminationskontrolle, die die cRABS-Technologie bietet. Umgekehrt können Produkte mit geringerem Risiko und etablierter Herstellungsgeschichte durch herkömmliche Reinraumkonzepte angemessen geschützt werden, insbesondere wenn die Produktionsmengen hoch und die Prozesseingriffe minimal sind.

Auch die Anforderungen an die Verarbeitung beeinflussen die Auswahl der Technologie erheblich. Vorgänge, die häufige manuelle Eingriffe erfordern, stellen für Barrieresysteme eine besondere Herausforderung dar, da jeder Eingriff durch Handschuhöffnungen oder andere beschränkte Zugangspunkte erfolgen muss. Bei einer Implementierungsbewertung stellte ein Hersteller fest, dass sein Prozess während eines typischen Produktionslaufs mehr als 45 manuelle Eingriffe erforderte - ein Szenario, das bei einem Barrieresystem zu erheblichen betrieblichen Herausforderungen geführt hätte. Diese Erkenntnis veranlasste das Unternehmen, einen hybriden Ansatz zu wählen, bei dem die kritischen Punkte durch Barrieren geschützt sind, der Zugang für Prozesse mit vielen Eingriffen jedoch offen ist.

Bei der Auswahl der Technologie sind oft Sachzwänge ausschlaggebend. Bei der Nachrüstung bestehender Anlagen sind andere Überlegungen anzustellen als beim Neubau. Herkömmliche Reinräume erfordern in der Regel eine beträchtliche Deckenhöhe, um Luftaufbereitungssysteme unterzubringen, während einige cRABS-Konstruktionen in Räumen mit geringeren Abständen effektiv arbeiten können. Auch die Belastbarkeit des Bodens kann die Auswahl beeinflussen, da die Reinrauminfrastruktur das Gewicht im Allgemeinen gleichmäßiger verteilt als konzentrierte Barrieresysteme.

Ein umfassender Ansatz für die Technologieauswahl umfasst in der Regel den folgenden Bewertungsprozess:

- Durchführung einer Risikobewertung des Herstellungsprozesses und Ermittlung der kritischen Kontrollpunkte

- Bewertung von Produkteigenschaften und Kontaminationsempfindlichkeit

- Analyse der betrieblichen Anforderungen, einschließlich der Häufigkeit von Eingriffen und Materialtransfers

- Bewertung von Anlagenbeschränkungen und künftigen Flexibilitätsanforderungen

- Entwicklung einer Kontaminationskontrollstrategie für die ermittelten Risiken

- Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten, einschließlich der betrieblichen Auswirkungen

- Bewertung der Regulierungsstrategie und der Validierungsanforderungen

Dieser methodische Ansatz führt oft zu differenzierten Lösungen, die Elemente beider Technologien enthalten können. Bei einer besonders erfolgreichen Implementierung, die ich beobachtet habe, wurde eine relativ niedrig klassifizierte Hintergrundumgebung (ISO 8) beibehalten und gleichzeitig cRABS-Einheiten für kritische aseptische Verarbeitungsschritte installiert. Dieser hybride Ansatz ermöglichte eine verbesserte Kontaminationskontrolle an kritischen Prozesspunkten und minimierte gleichzeitig die Betriebskosten, die mit der Aufrechterhaltung großer Bereiche mit hoher Klassifizierung verbunden sind.

Bei dieser Bewertung sollten auch personelle Aspekte nicht außer Acht gelassen werden. Unternehmen, die von herkömmlichen Reinraumverfahren auf Barrieresysteme umstellen, sollten sich auf eine beträchtliche Anpassungszeit einstellen, während der sich die Bediener auf neue Arbeitsabläufe und Einschränkungen einstellen müssen. Diese Anpassung erfordert oft umfassende Schulungsprogramme und abgestufte Implementierungsansätze, die es dem Personal ermöglichen, sich mit der neuen Technologie vertraut zu machen.

Letztendlich haben die erfolgreichsten Implementierungen, die ich beobachtet habe, ein gemeinsames Merkmal: Sie beginnen mit einem gründlichen Verständnis der Ziele der Kontaminationskontrolle und nicht mit vorgegebenen Technologiepräferenzen. Indem sie sich zunächst darauf konzentrieren, was erreicht werden muss, und nicht darauf, wie es erreicht werden soll, können Unternehmen den für ihre spezifischen Umstände am besten geeigneten Technologieansatz ermitteln.

Für Unternehmen, die diesen Technologieauswahlprozess in Betracht ziehen, ist die Zusammenarbeit mit erfahrenen Anbietern wie QUALIA können nicht nur wertvolle Einblicke in die technischen Möglichkeiten, sondern auch in die Umsetzungserwägungen und die betrieblichen Gegebenheiten geben. Der richtige Technologiepartner bringt nicht nur Ausrüstung mit, sondern auch Fachwissen bei der Umsetzung von Kontaminationskontrollanforderungen in effektive Implementierungsstrategien.

Da sich die pharmazeutische Produktion immer weiter in Richtung komplexer Produkte mit strengen Qualitätsanforderungen entwickelt, wird die Auswahl geeigneter Technologien zur Kontaminationskontrolle immer wichtiger. Unabhängig davon, ob traditionelle Reinräume, fortschrittliche Barrieresysteme oder hybride Ansätze zum Einsatz kommen, ist eine effektive Sterilitätssicherung nach wie vor von grundlegender Bedeutung für die Patientensicherheit und Produktqualität.

Häufig gestellte Fragen zu cRABS und Reinräumen

Q: Was sind cRABS, und wie sind sie mit Reinräumen zu vergleichen?

A: cRABS (Closed Restricted Access Barrier Systems) wurden entwickelt, um eine sterile Umgebung für kritische Herstellungsprozesse aufrechtzuerhalten, indem sie eine physische Barriere zwischen dem Bedienpersonal und dem Produkt bilden. Im Vergleich zu Reinräumen bieten cRABS eine bessere Kontaminationskontrolle und ermöglichen eine sicherere aseptische Verarbeitung. Sie werden in der Regel innerhalb eines Reinraums betrieben, bieten aber einen zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen.

Q: Was ist der Hauptvorteil von cRABS gegenüber Reinräumen?

A: Der Hauptvorteil von cRABS gegenüber herkömmlichen Reinraumumgebungen liegt in der besseren Sterilitätssicherung. cRABS ermöglichen eine bessere Isolierung des Verarbeitungsbereichs, wodurch das Kontaminationsrisiko während des Betriebs erheblich verringert wird. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Branchen wie die Pharmaindustrie und die Biotechnologie, in denen die Wahrung der Produktintegrität entscheidend ist.

Q: Kann cRABS auch ohne Reinraum effektiv arbeiten?

A: cRABS funktionieren idealerweise in einer Reinraumumgebung, da sie auf die kontrollierten Bedingungen des Reinraums angewiesen sind, um die Luftqualität aufrechtzuerhalten und das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Obwohl sie technisch gesehen unabhängig arbeiten könnten, würde das Fehlen eines Reinraums ihre Wirksamkeit bei der Aufrechterhaltung einer sterilen Umgebung beeinträchtigen.

Q: Was sind die betrieblichen Herausforderungen von cRABS im Vergleich zu Reinräumen?

A: cRABS bringen bestimmte betriebliche Herausforderungen mit sich, wie z. B. den eingeschränkten Zugang für das Bedienpersonal aufgrund der Verwendung von Handschuhfächern, was Eingriffe verlangsamen kann. Im Gegensatz dazu bieten Reinräume einen direkteren Zugang, der schnellere Anpassungen ermöglicht. Diese Zugänglichkeit in Reinräumen ist jedoch mit einem erhöhten Kontaminationsrisiko verbunden, so dass die Wahl zwischen den beiden Systemen eine Frage der Abwägung zwischen Geschwindigkeit und Sterilität ist.

Q: Welchen Einfluss haben cRABS auf Ausbildung und Protokolle im Vergleich zu Reinräumen?

A: Schulungsprotokolle für cRABS sind oft spezieller, da die Bediener die aseptischen Prozesse über Handschuhöffnungen steuern müssen. Dies steht im Gegensatz zu Reinräumen, in denen das Personal direkten Zugang zu den Geräten und Materialien hat. Folglich ist in cRABS eine strenge Schulung im Umgang mit sterilen Prozessen erforderlich, um die Einhaltung strenger aseptischer Techniken zu gewährleisten.

Q: Welche Branchen profitieren am meisten vom Einsatz von cRABS im Vergleich zu Reinräumen?

A: Zu den Branchen, die am meisten von cRABS profitieren, gehören die Pharmazie, die Biotechnologie und die sterile Herstellung von Arzneimitteln. Diese Branchen erfordern ein hohes Maß an Sterilität und Kontaminationskontrolle, um die Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Reinräume können in diesen Branchen weiterhin genutzt werden, aber cRABS bieten eine kontrolliertere Umgebung für kritische Vorgänge.

Externe Ressourcen

cRABS vs. Isolatoren: Die Wahl Ihrer Sterilbarriere - Diese Ressource erörtert cRABS im Zusammenhang mit Sterilbarrieren. Obwohl sie cRABS nicht direkt mit Reinräumen vergleicht, bietet sie wertvolle Einblicke in ihre Funktionalität und Verwendung in kontrollierten Umgebungen.

GMP-Einrichtung: Verstehen von Grad A, Grad B, Grad C und D - Auch wenn cRABS nicht direkt mit Reinräumen verglichen wird, hilft diese Ressource, die unterschiedlichen Reinheitsgrade zu verstehen, die für verschiedene Reinraumklassen erforderlich sind.

Reinräume vs. Labore: Die Unterschiede verstehen - Dieser Artikel steht zwar nicht in direktem Zusammenhang mit dem Thema "cRABS vs. Reinräume", erläutert aber die Unterschiede zwischen Reinräumen und Laboratorien, die für den breiteren Kontext der kontrollierten Umgebungen von Bedeutung sein können.

Reinraum-Klassifizierungen und ISO-Normen - Diese Ressource bietet detaillierte Informationen über Reinraumklassifizierungen, die für das Verständnis des breiteren Kontextes von kontrollierten Umgebungen wie cRABS unerlässlich sind.

Reinraumklassifizierungen (ISO 8, ISO 7, ISO 6, ISO 5) - Obwohl cRABS nicht direkt mit Reinräumen verglichen wird, werden verschiedene ISO-Normen für Reinräume erläutert, was für das Verständnis der Umgebungen, in denen cRABS eingesetzt werden könnten, nützlich sein kann.

Pharmazeutische Fertigungstechnologien - In dieser Publikation werden Barrieretechnologien in der pharmazeutischen Produktion erörtert, die sowohl Konzepte im Zusammenhang mit cRABS als auch mit Reinräumen umfassen, obwohl kein direkter Vergleich angestellt wird.

Verwandte Inhalte:

- cRABS Materialtransfer: Sicherstellung des sterilen Produktflusses

- cRABS in sterilen Arzneimitteln: Verbesserung der aseptischen Produktion

- cRABS Air Systems: Sicherstellung einer ISO 5-Umgebung

- ISO-Normen für cRABS: Pharma-Qualitätssicherung

- Modulare cRABS: Flexible Sterilherstellung

- cRABS vs. Isolatoren: Die Wahl des richtigen Containment-Systems

- Impfstoffproduktion mit cRABS: Sicherstellung der Sterilität

- Der ultimative Leitfaden für cRABS: Verbesserung der Sterilherstellung

- cRABS in der personalisierten Medizin: Sicherstellung der Sterilität