Die Entwicklung der Prozesssicherheit in der Biopharmazie

Die biopharmazeutische Industrie hat in den letzten Jahrzehnten einen bemerkenswerten Wandel vollzogen, insbesondere in Bezug auf die Prozesssicherheit. In den 1980er Jahren war die Filtration eine weitgehend manuelle Angelegenheit, die an mehreren Stellen einen direkten Eingriff des Bedienpersonals erforderte - etwas, das ich bei meinen Besuchen in Produktionsanlagen zu Beginn meiner Karriere aus erster Hand miterleben konnte. Die Bediener standen oft neben offenen Behältern und transferierten Lösungen manuell von einem Behälter zum anderen, während sie potenziell gefährlichen Stoffen ausgesetzt waren.

Heute hat sich die Landschaft dramatisch verändert. Die Sicherheit der In-situ-Filtration hat sich zu einem Eckpfeiler der modernen Bioprozesstechnik entwickelt und stellt nicht nur eine schrittweise Verbesserung, sondern ein grundlegendes Umdenken bei der Integration der Filtration in die Produktionsabläufe dar. Diese Entwicklung wurde nicht nur durch technologische Möglichkeiten vorangetrieben, sondern auch durch die wachsende Erkenntnis, dass die Prozesssicherheit alle Bereiche von der Produktqualität über die Einhaltung von Vorschriften bis hin zum Schutz der Mitarbeiter betrifft.

Besonders auffällig ist, dass dieser Wandel mit dem Aufkommen immer stärkerer biologischer Verbindungen zusammenfiel. Als die Hersteller begannen, wirksamere Antikörper, Enzyme und andere bioaktive Moleküle zu produzieren, stieg das Risiko von Fehlern bei der Eindämmung erheblich. Eine geringfügige Exposition, die bei früheren Produkten vielleicht unbedeutend gewesen wäre, konnte nun ernsthafte Gesundheitsrisiken bergen oder kostspielige Abweichungen auslösen.

Die Industrie reagierte darauf mit der Entwicklung integrierter Ansätze, bei denen die Filtrationsprozesse innerhalb desselben Systems stattfinden, in dem auch die Verarbeitung stattfindet - daher der Begriff "In-Situ"-Filtration (in Position). Dieser Ansatz macht riskante Transferschritte überflüssig und schafft eine besser kontrollierte Umgebung für kritische Trennungen.

Auch die Aufsichtsbehörden haben bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt. Nach mehreren öffentlichkeitswirksamen Kontaminationsvorfällen in den frühen 2000er Jahren verschärften sowohl die FDA als auch die EMA ihre Richtlinien zur Prozesseindämmung. Dieser behördliche Druck in Verbindung mit internen Brancheninitiativen beschleunigte die Einführung von sichereren Filtrationstechnologien im gesamten biopharmazeutischen Sektor.

Verständnis der In-Situ-Filtration: Grundprinzipien und Technologie

Die In-situ-Filtration stellt im Grunde einen Paradigmenwechsel gegenüber den herkömmlichen Ansätzen dar, bei denen die Materialien zu separaten Filtrationsanlagen transportiert werden müssen. Stattdessen wird bei dieser Technologie die Filtration direkt in Prozessbehälter, Bioreaktoren oder andere Containment-Systeme integriert, in denen sich das Produkt bereits befindet. Durch diese Integration entfallen die Transferschritte, die in der Vergangenheit ein großes Kontaminations- und Expositionsrisiko darstellten.

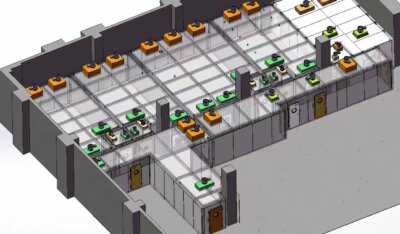

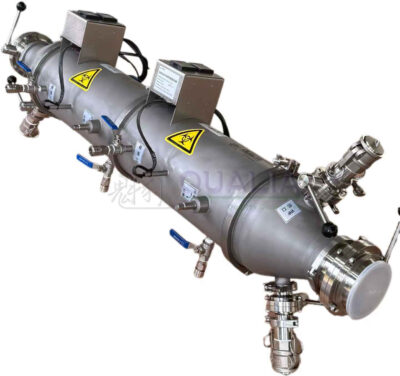

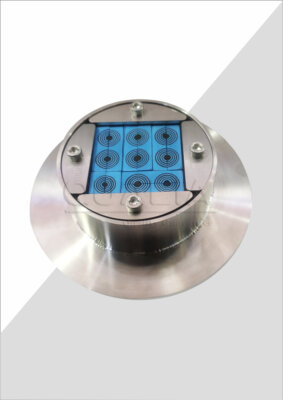

Die technische Umsetzung erfolgt in der Regel durch spezielle Filtermodule, die direkt in die Prozessbehälter eingesetzt werden können. Diese Module werden an Pumpensysteme angeschlossen, die die notwendige Druckdifferenz erzeugen, um den Filtrationsprozess voranzutreiben und gleichzeitig das System zu schließen. Moderne Systeme wie die von QUALIA sind mit hochentwickelten Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich die Filterintegrität, den Differenzdruck und die Durchflussraten überwachen, um sicherzustellen, dass sowohl die Prozessleistung als auch die Sicherheitsparameter innerhalb der Spezifikationen bleiben.

Was diesen Ansatz besonders leistungsfähig macht, ist seine Vielseitigkeit bei unterschiedlichen Filtermedien und Porengrößen. Je nach den Anforderungen der Anwendung können In-situ-Systeme Tiefenfilter für die Partikelentfernung, Membranfilter für die Sterilfiltration oder sogar Tangentialflussfiltrationskassetten (TFF) für Konzentrations- und Diafiltrationsvorgänge aufnehmen.

Aus mechanischer Sicht umfassen die Kernkomponenten in der Regel Folgendes:

- Filtergehäuse für den aseptischen Anschluss an Gefäße

- Pumpensystem mit präziser Durchflussregelung

- Drucküberwachungsinstrumente auf der Ober- und Unterdruckseite

- Temperatursensoren zur Überwachung der Prozessbedingungen

- Automatisierte Ventile zur Steuerung der Fließwege

- Steuersysteme, die sich in umfassendere Gebäudeautomatisierungsnetze integrieren lassen

Diese Anordnung schafft das, was Ingenieure einen "geschlossenen Prozesskreislauf" nennen - eine geschlossene Umgebung, in der Materialien durch definierte Pfade fließen, ohne äußeren Bedingungen ausgesetzt zu sein. Die Vorteile dieses geschlossenen Kreislaufs gehen weit über die Bequemlichkeit hinaus; sie verändern die Sicherheitsprofile von Prozessen grundlegend.

Ein technischer Aspekt, der oft übersehen wird, ist die Art und Weise, wie diese Systeme die Filterintegrität prüfen. Bei herkömmlichen Ansätzen mussten die Filter aus dem Gehäuse entfernt werden, was ein Expositionsrisiko darstellte. Fortschrittliche In-Situ-Systeme verfügen jedoch über automatisierte Druckabfalltests, mit denen die Filterintegrität überprüft werden kann, ohne dass das System aufgeschnitten werden muss.

Was mich bei einem kürzlichen Besuch in der Anlage beeindruckte, war, wie nahtlos diese Komponenten zusammenarbeiteten. Die Bediener konnten die Filtration mit ein paar Berührungen auf einem Bedienfeld einleiten, und das System erledigte den Rest - eine dramatische Verbesserung im Vergleich zu den manuellen Eingriffen, an die ich mich aus meiner früheren Laufbahn erinnerte.

Weg #1: Verringerung des Kontaminationsrisikos durch geschlossene Systeme

Die wichtigste Sicherheitsverbesserung, die die In-situ-Filtration bietet, ergibt sich aus ihrer geschlossenen Systemarchitektur. Herkömmliche Filtrationsmethoden erfordern in der Regel mehrere Transfers zwischen Behältern und Filtrationseinheiten - jeder Transfer stellt einen potenziellen Kontaminationspunkt dar, an dem Umweltverunreinigungen eindringen oder das Produkt austreten könnte. Jede Verbindung, jedes Trennen und jeder manuelle Eingriff birgt ein Risiko.

Die geschlossene Systeme für fortschrittliche Filtersysteme eliminiert diese anfälligen Übergänge praktisch. Durch die Integration der Filtration direkt in die Prozessbehälter bleibt das Produkt während des gesamten Prozesses in einer kontrollierten Umgebung. Diese Eindämmung ist nicht nur theoretisch - Studien haben beeindruckende Ergebnisse gezeigt. Ein Pharmahersteller, den ich beraten habe, konnte nach der Umstellung auf In-situ-Filtration in seiner Produktionslinie für monoklonale Antikörper einen Rückgang der Umweltüberwachungsalarme um 93% verzeichnen.

Aus technischer Sicht wird die Geschlossenheit dieser Systeme durch mehrere Schlüsselmerkmale erreicht:

- Aseptische Konnektoren mit leckfreiem Design

- Integrierte Filterintegritätstests ohne Aufbrechen des Containments

- Automatisierte Probenahmesysteme, die den Systemabschluss aufrechterhalten

- Drucküberwachung, die potenzielle Verstöße in Echtzeit aufdeckt

- Sterile Entlüftungssysteme, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindern

Die technischen Spezifikationen, die diese Fähigkeiten unterstützen, sind beeindruckend. So halten die Sicherheitsbehälter in der Regel eine positive Druckdifferenz von 5-15 Pascal aufrecht, um sicherzustellen, dass unerwartete Leckagen nach außen abfließen und keine Verunreinigungen eindringen können. Die Anschlussstellen sind mit mehreren Barrieren versehen und so konzipiert, dass sie die ASME-BPE-Normen für Bioverarbeitungsanlagen übertreffen.

Dr. Miranda Chen, eine Expertin für Biocontainment, die ich auf der letztjährigen Konferenz BioProcess International interviewt habe, erklärte: "Die mathematische Wahrscheinlichkeit einer Kontamination sinkt exponentiell mit jedem manuellen Eingriff, den man eliminiert. In-situ-Systeme könnten die Bedienereingriffe von mehr als zwanzig Schritten auf nur drei oder vier reduzieren, was eine logarithmische Verbesserung des Kontaminationsrisikos bedeutet."

Diese Risikominderung schlägt sich direkt in den Geschäftsergebnissen nieder. Ein multinationaler Hersteller von Biologika teilte mir mit, dass in den drei Jahren seit der Einführung der geschlossenen In-situ-Filtration keine Chargen aufgrund von Verunreinigungen zurückgewiesen wurden - im Vergleich zu einer historischen Rückweisungsrate von 2-3% mit ihren früheren Methoden, was Millionen an eingespartem Produktwert bedeutet.

| Verunreinigung Risikofaktor | Traditionelle Filtration | In-Situ-Filtration | Verbesserungsfaktor |

|---|---|---|---|

| Bedienereingriffe pro Charge | 15-25 | 3-5 | ~80% Reduzierung |

| Umweltbelastende Ereignisse | 8-12 | 0-1 | ~95% Ermäßigung |

| Verstöße gegen den Filterintegritätstest | 3% von Operationen | <0,1% der Operationen | ~97% Ermäßigung |

| Sterilitätsausfallrate | 0,5-2% der Partien | <0,05% der Partien | ~90-97% Ermäßigung |

| Warnmeldungen zur Kontaminationsüberwachung | 5-8 pro Charge | 0-1 pro Charge | ~85-100% Ermäßigung |

| Hinweis: Die Daten wurden aus mehreren Fallstudien und veröffentlichten Berichten zusammengestellt. |

Weg #2: Minimierung der Exposition des Bedieners gegenüber gefährlichen Materialien

Die zweite entscheidende Sicherheitsverbesserung betrifft den Schutz der Menschen, die diese Systeme bedienen. Bei der biopharmazeutischen Verarbeitung kommen häufig potenziell gefährliche Stoffe zum Einsatz - von zytotoxischen Verbindungen und viralen Vektoren bis hin zu starken Antikörpern und rekombinanten Proteinen. Herkömmliche Filtrationsmethoden erfordern oft eine direkte Interaktion des Bedieners mit diesen Substanzen während der Einrichtung, Überwachung und Demontage.

Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor etwa zehn Jahren einen Filtrationsvorgang für eine zytotoxische Verbindung beobachtet habe. Trotz intensiver Schulung und mehrfacher persönlicher Schutzausrüstung mussten die Mitarbeiter Verbindungen herstellen, bei denen sie potenziell winzigen Mengen des Produkts ausgesetzt waren. Die Angst war spürbar - jeder wusste, dass selbst eine minimale Exposition ernsthafte gesundheitliche Folgen haben konnte.

Die In-situ-Filtration ändert diese Gleichung grundlegend, indem sie Prozesse automatisiert, die früher manuelle Eingriffe erforderten. Bei Verwendung des In-situ-Filtrationssystem für die Verarbeitung gefährlicher StoffeDie Bediener bleiben physisch von den Produktkontaktpunkten getrennt. Das System erledigt kritische Vorgänge automatisch:

- Ansaugung von Filteranlagen ohne manuelle Handhabung der Flüssigkeit

- Überwachung des Filtrationsfortschritts ohne Probenahme

- Rückgewinnung von Produkten aus Filtergehäusen ohne Demontage

- Einleitung von Reinigungszyklen ohne Unterbrechung des Containments

- Durchführen von Integritätstests ohne direkte Interaktion

Die Technik, die hinter diesen Fähigkeiten steht, umfasst hochentwickelte Automatisierungssteuerungen, leckagefreie Anschlüsse und Fernüberwachungsschnittstellen. Am wichtigsten ist vielleicht, dass diese Systeme über ausfallsichere Mechanismen verfügen, die beim Auftreten von Anomalien in den sichersten möglichen Zustand übergehen.

Dr. Adrienne Wong, Arbeitsmedizinerin an der Stanford University, hat Untersuchungen zur Exposition von Mitarbeitern in biopharmazeutischen Betrieben durchgeführt. "Die Risikoreduzierung durch die In-situ-Filtration ist nicht inkrementell, sondern transformativ", sagte sie mir. "Wir haben eine Verringerung der nachweisbaren Expositionsereignisse um mehr als 99% im Vergleich zu herkömmlichen Methoden dokumentiert, insbesondere bei hochwirksamen Verbindungen."

Diese Verbesserung der Sicherheit geht über die direkte Produktexposition hinaus. Durch den Wegfall sich wiederholender manueller Tätigkeiten verringern diese Systeme auch die mit der herkömmlichen Filtrationsarbeit verbundenen ergonomischen Verletzungen. Ein von mir befragter Produktionsleiter stellte fest: "Vor der Einführung der In-Situ-Filtration hatten wir jeden Monat mindestens einen Bericht über einen ergonomischen Zwischenfall in unserem Filtrationsteam - in der Regel Schulterzerrungen durch ungünstige Verbindungen oder Rückenprobleme durch das Beugen über die Ausrüstung. In den acht Monaten, seit unser neues System in Betrieb ist, hatten wir keinen einzigen Bericht über ergonomische Probleme bei der Filtration."

Die Aufsichtsbehörden haben diese Sicherheitsverbesserungen zur Kenntnis genommen. Die jüngsten Aktualisierungen des EU-GMP-Anhangs 1 verweisen ausdrücklich auf die geschlossene Verarbeitung als bevorzugten Ansatz für den Umgang mit Gefahrstoffen, und die NIOSH-Leitlinien betonen in ihrer Hierarchie der Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz zunehmend technische Kontrollen (wie die In-situ-Filtration) gegenüber administrativen Kontrollen oder persönlicher Schutzausrüstung.

Weg #3: Verbesserung der Prozesszuverlässigkeit und Vermeidung von Systemausfällen

Die dritte Dimension der Sicherheitsverbesserung besteht darin, katastrophale Systemausfälle zu verhindern, die sowohl die Produkt- als auch die Personalsicherheit gefährden könnten. Die Filtration stellt einen kritischen Kontrollpunkt in der Bioprozessindustrie dar - wenn Filter ausfallen, beschädigt werden oder unregelmäßig funktionieren, kann dies schwerwiegende Folgen haben.

Herkömmlichen Filtrationsanlagen mangelt es oft an robusten Überwachungsfunktionen. Druckspitzen, Filterverschmutzung oder Integritätsverletzungen können unentdeckt bleiben, bis ein erheblicher Schaden entsteht. Ich habe dies aus erster Hand in einer Plasmafraktionierungsanlage erlebt, in der ein Filterausfall fast 30 Minuten lang nicht erkannt wurde, was zum Verlust einer Charge im Wert von mehreren Millionen Dollar und zu einem erheblichen Reinigungsaufwand führte.

Modern Sicherheit der In-situ-Filtration Systeme verfügen über mehrere Überwachungs- und Schutzmechanismen, die solche Szenarien verhindern. Zu den fortschrittlichen Systemen gehören:

- Differenzdrucküberwachung in Echtzeit zur Erkennung von Filterverschmutzung vor kritischen Punkten

- Strömungssensoren, die Abweichungen von erwarteten Leistungsmustern erkennen

- Temperaturüberwachung zur Vermeidung von Proteindenaturierung oder anderen thermischen Schäden

- Automatisierte Reaktionen auf Bedingungen, die außerhalb der Spezifikation liegen (Durchflussreduzierung, Systemstopp)

- Kontinuierliche Bewertung der Filterintegrität während des Betriebs

- Redundante Sensoren zur Vermeidung von Ausfällen der Einzelpunktüberwachung

Diese technischen Kontrollen schaffen das, was Sicherheitsexperten als "Defense in Depth" bezeichnen - mehrere sich überschneidende Systeme, die katastrophale Ausfälle verhindern, selbst wenn einzelne Komponenten versagen. Dieser Ansatz ist in Branchen wie der Kernkraft und der Luft- und Raumfahrt seit Jahrzehnten Standard, wird aber erst seit kurzem rigoros auf Bioverarbeitungsprozesse angewandt.

Die technischen Spezifikationen, die diese Zuverlässigkeitsmerkmale unterstützen, sind beeindruckend. So überwachen moderne Systeme den Differenzdruck in der Regel mit einer Genauigkeit von ±0,05 psi und können Abweichungen von weniger als 1% von den erwarteten Werten in Echtzeit erkennen. Die Durchflussüberwachung kann Änderungen von weniger als 0,1 l/min erkennen, was ein frühzeitiges Eingreifen ermöglicht, bevor Probleme eskalieren.

Professor Rajiv Malhotra, der sich am MIT auf die Risikobewertung von Biopharmazeutika spezialisiert hat, erläutert die Bedeutung: "Was die In-situ-Filtration unter Sicherheitsaspekten besonders wertvoll macht, ist ihre Fähigkeit, Probleme im frühesten Stadium zu erkennen. Die Überwachungssysteme können die charakteristischen Muster der sich entwickelnden Probleme erkennen, lange bevor sie selbst für die erfahrensten Bediener sichtbar werden."

Diese verbesserte Zuverlässigkeit führt direkt zu sichereren Abläufen. Ein Biotechnologieunternehmen, das ich beraten habe, hat in seiner gesamten klinischen Produktionsanlage eine fortschrittliche In-situ-Filtration eingeführt und in den darauf folgenden 18 Monaten einen Rückgang der filterbedingten Prozessabweichungen um 86% dokumentiert. Noch wichtiger ist, dass alle "kritischen" Abweichungen im Zusammenhang mit der Filtration beseitigt werden konnten, d. h. Ereignisse mit hohem Risiko, die die Produktqualität oder -sicherheit beeinträchtigen könnten.

Auch die finanziellen Auswirkungen sind erheblich. Ein einziger Ausfall einer Charge in der kommerziellen Bioprozessindustrie kann Verluste von $500.000 bis zu mehreren Millionen Dollar bedeuten, nicht eingerechnet die Kosten für Untersuchungen und mögliche Produktionsverzögerungen. Die Verbesserung der Zuverlässigkeit von In-situ-Filtrationssystemen amortisiert sich in der Regel innerhalb von 12-18 Monaten allein durch die Vermeidung von Ausfällen, selbst wenn man andere betriebliche Vorteile nicht berücksichtigt.

Weg #4: Verbesserung der Effizienz unter Beibehaltung der Sicherheitsstandards

Die vierte Dimension, in der die In-situ-Filtration die Prozesssicherheit erhöht, betrifft die kritische Schnittstelle zwischen Effizienz und Sicherheit. In der Bioprozessindustrie erweisen sich schnellere Prozesse oft als sicherer - je länger ein Produkt im Prozess verbleibt, desto mehr Möglichkeiten bestehen für Kontamination, Abbau oder Exposition des Bedieners.

Herkömmliche Filtrationsverfahren führen häufig zu Engpässen im Prozess. Die Rüstzeiten können sehr lang sein, die Durchflussraten sind aufgrund manueller Kontrollen oft suboptimal, und der Betrieb muss unter Umständen für Überwachungen oder Anpassungen unterbrochen werden. Mit jeder Verzögerung wird das Produkt potenziellen Risiken ausgesetzt.

Die automatisierte Filtrationstechnik mit integrierter Überwachung beschleunigt die Abläufe drastisch und verbessert gleichzeitig das Sicherheitsprofil. Diese Beschleunigung wird durch mehrere Mechanismen erreicht:

- Schnelle automatische Einrichtungsabläufe, die die Vorbereitungszeit um 60-80% reduzieren

- Optimierte Fließwege, die die Filtrationseffizienz maximieren

- Kontinuierliche Überwachung, die Pausen für manuelle Kontrollen überflüssig macht

- Präzise Durchflussregelung, die Filterverschmutzung verhindert und die Betriebszeit verlängert

- Automatisierte Reinigungsvalidierung, die die Durchlaufzeit zwischen den einzelnen Chargen verkürzt

Während eines kürzlich durchgeführten Installationsprojekts beobachtete ich einen Zellkultur-Erntevorgang, der bei herkömmlicher Filtration 4-5 Stunden dauerte. Derselbe Vorgang wurde mit der In-situ-Technologie durchweg in weniger als 90 Minuten abgeschlossen - eine Reduzierung der Prozesszeit um 65%. Diese Beschleunigung führte direkt zu einer geringeren Exposition des Produkts gegenüber den Umgebungsbedingungen und zu weniger Kontaminationsmöglichkeiten.

Die Effizienzgewinne erstrecken sich auch auf die Ressourcennutzung. Moderne In-situ-Systeme erreichen in der Regel:

- 15-30% Verringerung des Pufferverbrauchs durch optimierte Priming-Sequenzen

- 20-40% Reduzierung des Filterverbrauchs durch verbesserte Leistungsüberwachung

- 50-70% Reduzierung des Bedarfs an Reinigungslösungen durch gezielte Reinigungsprogramme

- 30-50% Reduzierung des Energieverbrauchs durch optimierten Pumpenbetrieb

Jede dieser Effizienzverbesserungen erhöht indirekt die Sicherheit, indem sie das Abfallaufkommen reduziert, die Anforderungen an die Handhabung von Chemikalien minimiert und die Umweltbelastung der Anlage verringert.

| Wirkungsgrad Parameter | Traditioneller Ansatz | In-Situ-Filtration | Auswirkungen auf die Sicherheit |

|---|---|---|---|

| Durchschnittliche Einrichtungszeit | 45-90 Minuten | 10-20 Minuten | Reduzierte Exposition gegenüber Umgebungsbedingungen |

| Prozessüberwachung | Manuelle Probenahme (alle 15-30 Minuten) | Kontinuierlich automatisiert | Sofortige Erkennung von Abweichungen |

| Wirkungsgrad des Filters | 60-75% der Kapazität | 85-95% der Kapazität | Weniger Filterwechsel, geringeres Kontaminationsrisiko |

| Zeit des Bedieners am Gerät | 40-60% der Prozessdauer | 5-10% der Prozessdauer | Geringere Belastung durch Prozessmaterialien |

| Dokumentation Zeit | 30-45 Minuten pro Vorgang | 5-10 Minuten pro Vorgang | Bessere Einhaltung der Vorschriften, weniger Dokumentationsfehler |

| Hinweis: Basierend auf den durchschnittlichen Kennzahlen mehrerer Einrichtungen, die In-situ-Filtration einsetzen |

Was mich bei einem Validierungslauf besonders beeindruckte, war, wie das System mit einem unerwarteten Druckanstieg umging. Anstatt ein Eingreifen des Bedieners zu erfordern (was ein Kontaminationsrisiko mit sich gebracht hätte), passte das System die Durchflussraten automatisch an, um dies auszugleichen und gleichzeitig die Prozessparameter innerhalb akzeptabler Bereiche zu halten. Diese Art der adaptiven Reaktion stellt eine perfekte Kombination aus Effizienz und Sicherheit dar.

Weg #5: Ermöglichung von Skalierbarkeit mit konsistenten Sicherheitsprotokollen

Die fünfte kritische Sicherheitsverbesserung betrifft die Aufrechterhaltung konsistenter Sicherheitsstandards über verschiedene Betriebsgrößen hinweg. Die biopharmazeutische Entwicklung schreitet in der Regel von der Forschung im kleinen Maßstab über die Pilotproduktion bis hin zur vollständigen kommerziellen Herstellung voran. Jeder Maßstabswechsel brachte in der Vergangenheit neue Sicherheitsherausforderungen mit sich, da sich Ausrüstung, Verfahren und manchmal sogar Filtrationsprinzipien änderten.

Diese Inkonsistenz führte zu dem, was Sicherheitsexperten als "Übergangsrisiko" bezeichnen - das erhöhte Potenzial für Fehler oder Gefährdungen, wenn sich das Personal an neue Systeme oder Verfahren anpassen muss. Ich habe dieses Phänomen wiederholt in traditionellen Bioprozessumgebungen beobachtet, wo Bediener, die mit Anlagen im kleinen Maßstab vertraut waren, plötzlich mit völlig anderen Systemen im kommerziellen Maßstab konfrontiert wurden.

Modern skalierbare Filtersysteme mit universellen Sicherheitsprotokollen ändern diese Gleichung grundlegend. Diese Plattformen verfügen über einheitliche Funktionsprinzipien, Steuerungsschnittstellen und Sicherheitsmerkmale vom Labormaßstab bis zur kommerziellen Produktion. Zu den wichtigsten Merkmalen, die diese Konsistenz ermöglichen, gehören:

- Modulare Filterbaugruppen, die in allen Größenordnungen identische Konfigurationen aufweisen

- Proportionale Steuersysteme, die unabhängig von der Größe die gleichen Betriebsalgorithmen anwenden

- Standardisierte Benutzeroberflächen, die dem Bediener einheitliche Informationen präsentieren

- Einheitliche Konnektivität zur Prozessausrüstung über verschiedene Skalen hinweg

- Identische Reinigungs- und Sterilisationsverfahren von kleinen bis zu großen Systemen

Durch diese Konsistenz wird das menschliche Fehlerpotenzial bei der Umstellung auf einen anderen Maßstab drastisch reduziert. Bediener, die mit dem System in kleinem Maßstab vertraut sind, können ihre Fähigkeiten ohne Umschulung oder Anpassungszeit direkt auf größere Betriebe übertragen.

Dr. James Williamson, Director of Manufacturing Science bei einem großen CDMO für Biologika, erklärte: "Seit der Einführung einer konsistenten In-situ-Filtration in unserer gesamten Entwicklungspipeline haben wir eine 76%-Reduzierung der Verfahrensabweichungen bei Scale-up-Vorgängen festgestellt. Die Bediener sind einfach nicht mehr mit den kognitiven Veränderungen konfrontiert, die sie früher beim Wechsel zwischen den Maßstäben hatten."

Die technischen Spezifikationen, die diese Skalierbarkeit ermöglichen, sind beeindruckend. Die Systeme weisen über verschiedene Größen hinweg bemerkenswert konsistente Leistungsprofile auf - von 10-Liter-Tischsystemen bis zu 2000-Liter-Produktionsbehältern. Strömungsdynamik, Druckprofile und Verweilzeitverteilungen bleiben proportional identisch, wodurch sichergestellt wird, dass die im kleinen Maßstab validierten Sicherheitsparameter zuverlässige Vorhersagen für die Leistung im großen Maßstab sind.

Ein besonders wertvoller Aspekt ist die Aufrechterhaltung eines gleichbleibenden Verhältnisses zwischen Filter und Volumen in verschiedenen Größenordnungen. Diese Konsistenz stellt sicher, dass sich die Filtrationsparameter - Druckabfall, Durchflussraten, Kapazitätsauslastung - bei einer Vergrößerung der Prozesse vorhersehbar verhalten. Das Ergebnis ist, dass die in der frühen Entwicklungsphase festgelegten Sicherheitsmargen bis zur kommerziellen Produktion gültig bleiben.

Bei einem kürzlich durchgeführten Technologietransferprojekt zwischen einer klinischen und einer kommerziellen Produktionsanlage war ich erstaunt, wie die skalierte Konsistenz wochenlange Fehlersuche und Verfahrensänderungen überflüssig machte. Die Bediener am Empfangsstandort waren innerhalb weniger Stunden produktiv, ohne filtrationsbedingte Abweichungen während der ersten technischen Durchläufe - ein Ergebnis, das mit herkömmlichen Filtrationsansätzen nahezu unmöglich gewesen wäre.

Überlegungen zur Implementierung und bewährte Praktiken

Die erfolgreiche Einführung der In-situ-Filtrationstechnologie erfordert eine durchdachte Planung, die über den einfachen Kauf von Geräten hinausgeht. Nach meiner Erfahrung bei der Unterstützung mehrerer Implementierungsprojekte entscheiden mehrere kritische Faktoren über Erfolg oder Misserfolg.

Vor der Auswahl der Ausrüstung muss zunächst der Prozess charakterisiert werden. Unternehmen müssen ihre Filtrationsanforderungen genau kennen - einschließlich der Druckbegrenzungen, der erforderlichen Durchflussraten und der Parameter für die Produktempfindlichkeit. Ich habe schon teure Implementierungsfehler erlebt, wenn Unternehmen Systeme auf der Grundlage allgemeiner Spezifikationen und nicht anhand spezifischer Prozessanforderungen ausgewählt haben.

Die Schulung ist ein weiterer entscheidender Faktor bei der Umsetzung. In-situ-Systeme verringern zwar den Bedarf an Bedienereingriffen, erfordern aber ein tieferes Verständnis der Prozessparameter und Systemreaktionen. Wirksame Programme umfassen in der Regel:

- Praktische Ausbildung mit Systemkomponenten

- Szenariobasierte Übungen zur Fehlerbehebung

- Analyse der Auswirkungen von Prozessparametern

- Einarbeitung in die Wartungsanforderungen

- Entwicklung von Alarmreaktionsprotokollen

Ein Verfahrenstechniker, mit dem ich zusammenarbeitete, entwickelte einen besonders effektiven Schulungsansatz, bei dem simulierte Fehlerszenarien eingesetzt wurden. Die Bediener übten die Reaktion auf Systemanomalien in einer kontrollierten Umgebung, um Vertrauen aufzubauen, bevor sie mit dem tatsächlichen Produkt arbeiteten. Dieser Ansatz reduzierte die Reaktionsfehler im Vergleich zu herkömmlichen Schulungsmethoden um über 80%.

Auch die Validierungsstrategie muss sorgfältig bedacht werden. Da In-situ-Systeme mehrere Funktionen integrieren, die zuvor getrennt waren, können sich herkömmliche Validierungsansätze als unzureichend erweisen. Zu den besten Praktiken gehören:

| Überlegungen zur Validierung | Traditioneller Ansatz | Erweitertes Konzept für In-Situ-Systeme |

|---|---|---|

| Prüfung der Filterintegrität | Nur vor und nach dem Gebrauch | Kontinuierliche Überwachung mit automatischer Dokumentation |

| Validierung der Reinigung | Schwerpunkt auf der Entfernung sichtbarer Rückstände | Umfassende TOC-Analyse und Überprüfung der Fließwege |

| Validierung von Computersystemen | Grundlegende Funktionsprüfung | Detaillierte Algorithmusüberprüfung und Fehlerreaktionstests |

| Prozessparameterbereiche | Feste Betriebssollwerte | Designraum-Ansatz mit geprüften zulässigen Bereichen |

| Hinweis: Verbesserte Ansätze verringern in der Regel den Wartungsaufwand für die Validierung über den gesamten Lebenszyklus des Systems. |

Organisationen müssen auch die Kompatibilität der Infrastruktur ihrer Einrichtungen berücksichtigen. In-situ-Systeme können erforderlich sein:

- Verbesserte Automatisierungsinfrastruktur

- Verbesserte Stabilität der Stromversorgung

- Modifizierte saubere Energieverteilung

- Rekonfigurierte Prozessraum-Layouts

- Zusätzliche Kapazität für die Datenverwaltung

Bei einem Implementierungsprojekt in einem Auftragsfertigungsunternehmen stellten wir mitten in der Installation fest, dass das Druckluftsystem des Unternehmens nicht den für pneumatische Komponenten erforderlichen konstanten Druck liefern konnte. Dieses Versäumnis verlängerte den Zeitplan für die Implementierung um sechs Wochen und verursachte erhebliche ungeplante Kosten.

Die funktionsübergreifende Zusammenarbeit ist vielleicht der wichtigste Erfolgsfaktor bei der Implementierung. Da sich diese Systeme auf mehrere Disziplinen auswirken - Prozessentwicklung, Fertigung, Qualität, Validierung und Anlagentechnik - führen isolierte Implementierungsansätze unweigerlich zu Problemen. Bei den erfolgreichsten Projekten werden integrierte Teams gebildet, in denen von Anfang an alle betroffenen Funktionen vertreten sind.

Zukünftige Innovationen in der Filtrationssicherheit

Die Entwicklung der In-situ-Filtrationstechnologie schreitet in bemerkenswertem Tempo voran, wobei mehrere neue Innovationen die Prozesssicherheit in den kommenden Jahren weiter verbessern werden. Auf der Grundlage von Gesprächen mit Forschern aus der Industrie und der Bewertung von Technologien im Frühstadium zeichnen sich mehrere vielversprechende Richtungen ab.

Die Integration künstlicher Intelligenz stellt die vielleicht transformativste Entwicklung am Horizont dar. Fortschrittliche Systeme beginnen, prädiktive Algorithmen einzubauen, die potenzielle Filtrationsprobleme erkennen können, bevor herkömmliche Sensoren Probleme entdecken. Diese Systeme analysieren subtile Musteränderungen bei Druckschwankungen, Durchflussdynamik und anderen Parametern, um Filterverschmutzung oder Integritätsprobleme Stunden vor der Auslösung herkömmlicher Alarme vorherzusagen.

Bei einer kürzlich durchgeführten Technologiedemonstration konnte ich beobachten, wie ein KI-gestütztes System Filterverschmutzungen etwa 2,5 Stunden vor Erreichen der herkömmlichen Alarmschwellenwerte korrekt vorhersagte. Diese Vorhersagefähigkeit ermöglichte ein kontrolliertes Eingreifen in den Prozess anstelle einer Notfallreaktion, was die Sicherheitsrisiken erheblich reduzierte.

Auch die Technologien zur kontinuierlichen Integritätsüberwachung machen rasche Fortschritte. Die herkömmliche Überprüfung der Filterintegrität erfordert spezielle Tests vor und nach der Verwendung - also in Zeiten, in denen das System für die Produktion nicht zur Verfügung steht. Neuere Technologien ermöglichen eine kontinuierliche Überprüfung während der eigentlichen Verarbeitung durch eine ausgeklügelte Druckabfallanalyse und die Überwachung von Strömungsmustern, wodurch die mit periodischen Tests verbundenen Sicherheitsrisiken beseitigt werden.

Die Fortschritte in der Materialwissenschaft führen zu Filtrationsmedien mit verbesserten Fähigkeiten. Tiefenfilter der nächsten Generation, die Nanomaterialien enthalten, können höhere Durchflussraten mit verbesserter Partikelabscheidung erzielen, wodurch die Prozesszeiten verkürzt und gleichzeitig die Sicherheit erhöht wird. Ebenso minimieren fortschrittliche Membrantechnologien mit Selbstreinigungsfunktionen die Ablagerung von Materialien, die die Filterleistung beeinträchtigen oder zu Durchbrüchen führen könnten.

Der regulatorische Rahmen entwickelt sich weiter, um diesen Innovationen Rechnung zu tragen. Sowohl die FDA als auch die EMA haben signalisiert, dass sie kontinuierlichen Verifizierungsansätzen offen gegenüberstehen, die die In-situ-Überwachung anstelle der traditionellen diskreten Tests nutzen. Diese regulatorische Entwicklung dürfte die Einführung fortschrittlicher Sicherheitsmerkmale beschleunigen, indem sie Hindernisse für die Einhaltung der Vorschriften beseitigt.

Dr. Elena Petrova, die an der ETH Zürich Sicherheitssysteme für Bioprozesse erforscht, teilte eine interessante Perspektive mit: "Wir nähern uns einem Wendepunkt, an dem die Filtration nicht mehr als risikoreicher Prozessschritt wahrgenommen wird, sondern zu einem der am besten kontrollierten und verstandenen Vorgänge in der Bioproduktion wird. Die Integration fortschrittlicher Überwachungs- und Vorhersagefunktionen verändert das Sicherheitsprofil grundlegend."

Am vielversprechendsten ist vielleicht die Entwicklung standardisierter Kommunikationsprotokolle, die es In-situ-Filtrationssystemen ermöglichen, Echtzeitdaten mit anderen Prozessanlagen auszutauschen und so wirklich integrierte Sicherheitsnetzwerke für ganze Produktionsanlagen zu schaffen. Diese umfassendere Integration verspricht, die Sicherheitsvorteile über einzelne Arbeitsschritte hinaus auf ganze Produktionsprozesse auszudehnen.

Diese Innovationen deuten auf eine Zukunft hin, in der Filtrationsverfahren ein noch nie dagewesenes Sicherheitsniveau erreichen und gleichzeitig eine verbesserte Effizienz und Produktqualität liefern - eine bemerkenswerte Konvergenz von Eigenschaften, die in der Vergangenheit mit Kompromissen verbunden waren.

Das richtige Gleichgewicht finden: Realitäten der Implementierung

Die In-Situ-Filtration bietet zwar überzeugende Sicherheitsvorteile, doch die Implementierung dieser Systeme erfordert die Berücksichtigung von Einschränkungen und Überlegungen aus der Praxis. Nachdem ich Dutzende von Implementierungsprojekten in verschiedenen Organisationen unterstützt habe, habe ich festgestellt, dass der Erfolg in der Regel davon abhängt, dass man das richtige Gleichgewicht zwischen idealisierten Fähigkeiten und praktischen Realitäten findet.

Die größte Herausforderung, vor der viele Unternehmen stehen, ist die Nachrüstung moderner Filtersysteme in bestehenden Anlagen. Im Gegensatz zu Projekten auf der grünen Wiese, bei denen die Infrastruktur um die neue Technologie herum konzipiert werden kann, müssen Nachrüstungen innerhalb bestehender Beschränkungen erfolgen - begrenzter Platz, bestehende Versorgungssysteme und veraltete Automatisierungsarchitekturen. Die Suche nach kreativen Integrationslösungen erfordert oft Kompromisse und schrittweise Implementierungsansätze.

Eine weitere wichtige Überlegung betrifft die Organisationskultur und das Änderungsmanagement. Die In-Situ-Filtration verändert die Art und Weise, wie die Bediener mit den Fertigungsprozessen interagieren, grundlegend - weg von der direkten manuellen Beteiligung hin zur Systemüberwachung und -kontrolle. Dieser Übergang kann zu Widerständen führen, insbesondere bei erfahrenen Mitarbeitern, die an traditionelle Methoden gewöhnt sind. Erfolgreiche Implementierungen beinhalten in der Regel eine frühzeitige Einbeziehung der Bediener in die Systemauswahl und Konfigurationsentscheidungen.

Die Rechtfertigung der Kosten stellt eine weitere Herausforderung dar. Während die Sicherheitsvorteile der In-situ-Filtration klar sind, kann sich die Quantifizierung ihres finanziellen Wertes als schwierig erweisen. Unternehmen müssen umfassende Geschäftsszenarien entwickeln, die nicht nur direkte Kosteneinsparungen durch vermiedene Chargenausfälle berücksichtigen, sondern auch weniger greifbare Vorteile wie geringere Untersuchungskosten, eine bessere Mitarbeiterbindung und ein größeres Vertrauen der Behörden. Bei den erfolgreichsten Projekten, die ich unterstützt habe, wurden vielschichtige ROI-Analysen entwickelt, die diese breiteren Auswirkungen erfassen.

Der Schulungsbedarf stellt eine vierte abwägende Überlegung dar. In-situ-Systeme reduzieren zwar die Routineeingriffe des Bedieners, erfordern aber ein tieferes Verständnis der Prozessparameter und der Systemreaktionen. Unternehmen müssen die verringerte Häufigkeit von Bedienereingriffen gegen die erhöhten Wissensanforderungen für diese Eingriffe abwägen. Die Entwicklung abgestufter Schulungsprogramme - mit einer grundlegenden Betriebsschulung für das gesamte Personal und einer fortgeschrittenen Fehlerbehebung für ausgewählte Mitarbeiter - ist oft ein effektiver Ansatz.

Um ein optimales Gleichgewicht zwischen diesen Überlegungen zu finden, ist eine sorgfältige Analyse der spezifischen organisatorischen Gegebenheiten und Einschränkungen erforderlich. Die erfolgreichsten Implementierungen, die ich beobachtet habe, haben sich auf die zentralen Sicherheitsziele konzentriert und gleichzeitig Flexibilität bei den Implementierungsansätzen bewiesen. Durch die Priorisierung der Sicherheitsverbesserungen, die den größten Nutzen für ihre spezifischen Abläufe bringen, haben diese Organisationen selbst innerhalb praktischer Beschränkungen bemerkenswerte Verbesserungen erzielt.

Letztendlich geht es bei der Verbesserung der Prozesssicherheit durch In-situ-Filtration nicht um die Implementierung perfekter Systeme, sondern um sinnvolle Verbesserungen, die Produkte, Personal und Prozesse auf eine Weise schützen, die einen nachhaltigen Wert schafft. Durch die Fokussierung auf diese ausgewogene Perspektive gelingt es Unternehmen in der gesamten biopharmazeutischen Industrie, die Filtration von einem der risikoreichsten Verfahren zu einem der kontrolliertesten und zuverlässigsten zu machen.

Häufig gestellte Fragen zur Sicherheit der In-situ-Filtration

Q: Was ist In-situ-Filtration und wie erhöht sie die Sicherheit?

A: Die In-situ-Filtration ist eine Methode zur Filterung von Schadstoffen direkt am Ort der Verunreinigung. Dieser Ansatz erhöht die Sicherheit, da das Risiko einer Exposition gegenüber Schadstoffen während des Transports oder der Handhabung minimiert wird. Außerdem wird der Bedarf an umfangreicher Ausrüstung und Personal reduziert, wodurch die Betriebsrisiken gesenkt werden.

Q: Wie verbessert die In-situ-Filtration die Prozesssicherheit in industriellen Umgebungen?

A: Die In-Situ-Filtration verbessert die Prozesssicherheit, indem sie Verunreinigungen an Ort und Stelle entfernt und so die Gefahr von Unfällen im Zusammenhang mit dem Transport gefährlicher Stoffe verringert. Außerdem trägt sie zur Aufrechterhaltung einer stabilen Umgebung bei und verhindert die unerwartete Freisetzung toxischer Substanzen.

Q: Was sind die wichtigsten Vorteile der In-situ-Filtration für die Umweltsanierung?

A: Zu den wichtigsten Vorteilen gehören ein geringeres Abfallaufkommen, ein niedrigerer Energieverbrauch und eine minimale Störung der Umwelt. Die In-situ-Filtration verhindert auch die Ausbreitung von Schadstoffen und stellt sicher, dass die betroffenen Bereiche eingegrenzt und effektiv behandelt werden.

Q: Kann die In-situ-Filtration zur Sanierung von PFAS eingesetzt werden, und welche Vorteile bietet sie?

A: Ja, die In-situ-Filtration kann zur Sanierung von PFAS eingesetzt werden. Zu ihren Vorteilen gehört die Möglichkeit, PFAS im Boden einzuschließen und so das Risiko einer oberirdischen Exposition und der Entstehung von Giftmüll auszuschalten. Diese Methode ist außerdem kosteneffizient und umweltfreundlich.

Q: Wie ist die In-situ-Filtration im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie Pump-and-Treat in Bezug auf Sicherheit und Effizienz?

A: Die In-situ-Filtration ist im Allgemeinen sicherer und effizienter als herkömmliche Methoden wie Pump-and-Treat. Sie minimiert die Abfallmenge und verringert die langfristigen Expositionsrisiken und ist gleichzeitig weniger ressourcenintensiv und kostengünstiger.

Q: Welche Sicherheitsaspekte sollten bei der Einführung von In-situ-Filtrationssystemen berücksichtigt werden?

A: Zu den Sicherheitsaspekten gehören die ordnungsgemäße Installation zur Vermeidung von Leckagen oder Ausfällen, die regelmäßige Überwachung des Systems und die Schulung des Personals in Betrieb und Wartung. Darüber hinaus müssen die Umgebungsbedingungen bewertet werden, um sicherzustellen, dass der Filtrationsprozess die bestehenden Gefahren nicht verschlimmert.

Externe Ressourcen

- Filtersysteme Sicherheitsinformationen - Enthält Sicherheitsrichtlinien für Filtersysteme, einschließlich Kompatibilitätsprüfungen und ordnungsgemäße Handhabungsverfahren, die für die Gewährleistung der Sicherheit bei Filtrationsprozessen von entscheidender Bedeutung sind.

- Pharma GxP - Automatisierte In-Situ-Filterintegritätstests - Erörtert die Bedeutung automatisierter In-situ-Filterintegritätstests in pharmazeutischen Prozessen, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften liegt.

- Camfil USA - In-Situ-Filterprüfung - Bietet Einblicke in die In-Situ-Filterprüfung, wobei der Schwerpunkt auf realen Bedingungen zur Bewertung der Filterleistung und -sicherheit liegt.

- OSTI.GOV - In Situ reinigbare alternative HEPA-Filtermedien - Untersucht die Entwicklung von vor Ort abreinigbaren HEPA-Filtern und geht dabei auf Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Stärke der Filtermedien und Wasserschäden ein.

- QUALIA - Doppeltes In-Situ-Filtrationssystem - Beschreibt ein hocheffizientes In-Situ-Filtersystem für Reinräume und hebt seine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Luftqualität und Sicherheit hervor.

- ScienceDirect - Filtrationssicherheit in der Bioprozesstechnik - Bietet eine breitere Perspektive auf die Filtrationssicherheit in Bioprozessumgebungen, einschließlich Überlegungen zu In-situ-Filtrationssystemen.

Verwandte Inhalte:

- In-Situ- und Ex-Situ-Filtration: Was ist das Richtige für Sie?

- Der ultimative Leitfaden für In-Situ-Filtrationssysteme

- Was sind die wichtigsten Vorteile der In-Situ-Filtration?

- In-Situ-Filtration in der pharmazeutischen Produktion

- Installation von In-Situ-Filtern: 7-Schritte-Verfahren

- Prüfung von Medizinprodukten in Sterilitätsisolatoren

- Kontinuierlicher Fluss EDS: Die effizienten Lösungen von BioSafe

- Checkliste für die grundlegende Wartung des BIBO-Systems

- Austausch von HEPA-Filtern in Biosicherheits-Isolatoren