Die kritische Rolle der In-Situ-Filtration in der modernen Laborpraxis

Die Filtrationslandschaft hat sich in den letzten zehn Jahren dramatisch verändert. Als ich als Postdoktorand zum ersten Mal mit der In-situ-Filtration in Berührung kam, galt sie als eine auf bestimmte Anwendungen beschränkte Spezialtechnik. Heute ist sie zu einer unverzichtbaren Methode in zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen geworden - von der pharmazeutischen Entwicklung bis zur Umweltanalyse.

Die In-situ-Filtration, d. h. das Filtrieren von Proben an ihrem ursprünglichen Ort, ohne sie in eine separate Anlage zu überführen, bietet bemerkenswerte Vorteile in Bezug auf die Integrität der Proben und die Effizienz des Prozesses. Doch wie jede hochentwickelte Technik birgt auch sie ihre Tücken in sich. Ich habe miterlebt, wie brillante Wissenschaftler durch vermeidbare Fehler bei der In-situ-Filtration gestolpert sind, die wochenlange Forschungsarbeiten gefährdet haben.

Nachdem ich Dutzende von Protokollen durchgesehen und mich mit Labortechnikern auf drei Kontinenten beraten habe, lassen sich Muster erkennen. Dieselben Fehler treten immer wieder auf, oft weil in der Eile, Ergebnisse zu erzielen, grundlegende Prinzipien übersehen werden. Diese Fehler sind nicht nur frustrierend - sie können die Datenintegrität beeinträchtigen, wertvolle Proben verschwenden und zu Problemen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften führen.

In dieser Analyse werden die neun häufigsten Fallstricke bei In-situ-Filtrationsverfahren untersucht, wobei sowohl auf Fachliteratur als auch auf praktische Erfahrungen zurückgegriffen wird. Was diese Fehler besonders heimtückisch macht, ist, dass viele von ihnen so subtil sind, dass sie unbemerkt bleiben, bis sie sich bereits auf Ihre Ergebnisse ausgewirkt haben. Im Laufe meiner Karriere habe ich systematische Ansätze entwickelt, um jede dieser Herausforderungen zu meistern - Ansätze, die ich im Detail erläutern werde.

Verstehen der Grundlagen der In-Situ-Filtration

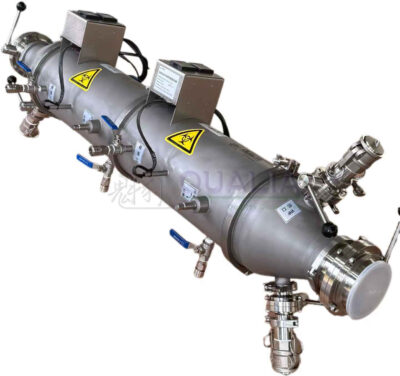

Bevor wir uns mit spezifischen Fehlern befassen, ist es wichtig zu verstehen, was die In-situ-Filtration auszeichnet. Im Gegensatz zu konventionellen Filtrationsmethoden, die einen Probentransfer zwischen verschiedenen Gefäßen erfordern, filtrieren In-situ-Techniken die Proben direkt in ihren ursprünglichen Behältern oder Umgebungen. Dieser Ansatz bewahrt die Integrität der Proben, indem er die Handhabung minimiert, das Kontaminationsrisiko verringert und die ursprünglichen Bedingungen beibehält.

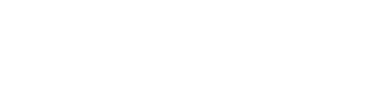

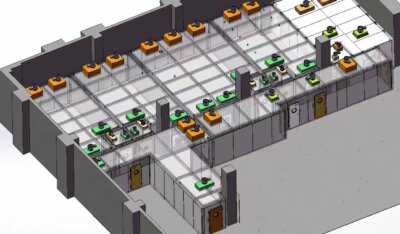

Die Technologie beruht auf mehreren Schlüsselkomponenten, die harmonisch zusammenarbeiten: geeignete Filtermembranen, präzise Druckregelungsmechanismen, durchdachte Rückhaltesysteme und häufig auch automatische Überwachungsfunktionen. Durch die Integration dieser Elemente entsteht ein System, das bemerkenswert effektiv sein kann - wenn es richtig eingesetzt wird.

Hochwertige Geräte von Herstellern wie QUALIA hat die fortschrittliche Filtration für Labors jeder Größe zugänglich gemacht, aber selbst die ausgeklügeltsten Systeme erfordern eine angemessene Handhabung. Dr. Elizabeth Werner, Forscherin für Mikrobiologie an der UC Berkeley, unterstreicht dieses Gleichgewicht: "Die Instrumente sind unglaublich anspruchsvoll geworden, aber die Grundlagen der Filtrationswissenschaft haben sich nicht geändert. Diese Prinzipien zu verstehen, ist immer noch entscheidend für den Erfolg."

Auch der Kontext ist von großer Bedeutung. Die In-situ-Filtration für die pharmazeutische Produktion unterliegt anderen Einschränkungen als ähnliche Techniken, die bei der Umweltprobenahme oder der Überwachung von Bioprozessen eingesetzt werden. Diese kontextbedingten Unterschiede bedeuten, dass sich die "beste Praxis" je nach spezifischer Anwendung erheblich unterscheiden kann.

Im Rahmen meiner Beratungstätigkeit für Labors, die auf fortschrittliche Filtrationstechniken umstellen, habe ich beobachtet, wie diese kontextuellen Unterschiede die Fehlermuster beeinflussen. Sehen wir uns die häufigsten Fehler an, die ich dokumentiert habe - und ihre Lösungen.

Fehler #1: Unsachgemäße Probenvorbereitung

Die Probenvorbereitung mag einfach erscheinen, aber hier beginnt oft die Kaskade der Fehler. Vor kurzem habe ich ein Biotechnologie-Startup beraten, bei dem die Forscher nicht verstehen konnten, warum ihre Proteinausbeute durchweg unter den erwarteten Werten lag. Der Schuldige? Unzureichende Probenvorbereitung vor der In-situ-Filtration.

Zu den häufigsten Problemen gehören:

Unvollständige Homogenisierung: Heterogene Proben können zu einer ungleichmäßigen Filtration führen, was ein vorzeitiges Verstopfen des Filters und uneinheitliche Ergebnisse zur Folge hat. Besonders problematisch ist dies bei Gewebeproben oder Zellkulturen mit unterschiedlichen Dichten.

Versäumnis, Partikel zu entfernen: Große Partikel, die durch Vorfiltration oder Zentrifugation hätten entfernt werden können, führen häufig zur Verstopfung der Membranen. Ein Laborleiter sagte mir: "Wir schoben die Schuld auf unser teures Filtersystem, obwohl das eigentliche Problem darin bestand, dass wir einen einfachen Vorfiltrationsschritt ausgelassen hatten."

Ungeeignete Temperaturangleichung: Bei Proben, die bei Temperaturen filtriert werden, die sich deutlich von den Lagerbedingungen unterscheiden, kann es zu Proteinausfällungen oder anderen physikalischen Veränderungen kommen, die die Filtrationsleistung beeinträchtigen.

Die Lösung liegt in der Entwicklung standardisierter Probenvorbereitungsprotokolle, die für jeden Probentyp spezifisch sind. Diese sollten klare Richtlinien für Homogenisierungsmethoden, Vorfiltrationsanforderungen und Temperaturmanagement enthalten. Ich habe festgestellt, dass die Erstellung visueller Arbeitsablaufdiagramme, die in den Laborräumen ausgehängt werden, die Einhaltung dieser Protokolle erheblich verbessert.

Außerdem sollte bei der Schulung der Zusammenhang zwischen den Vorbereitungsschritten und den Filtrationsergebnissen hervorgehoben werden. Wenn die Techniker verstehen, warum jeder Schritt wichtig ist, verbessert sich die Einhaltung der Vorschriften erheblich.

Fehler #2: Falsche Filterauswahl

Die Filterauswahl ist ein kritischer Entscheidungspunkt, den viele Forscher zu leichtfertig angehen. Während eines Workshops, den ich für Analysten der pharmazeutischen Qualitätskontrolle leitete, war ich überrascht, dass fast 40% Filtermembranen in erster Linie danach ausgewählt hatten, was gerade verfügbar war, und nicht danach, was für ihre Anwendungen optimal war.

Häufige Fehler bei der Filterauswahl sind:

Ungeeignete Porengröße: Wenn die Poren zu groß gewählt werden, können Verunreinigungen durchgelassen werden; wenn sie zu klein sind, wird der Durchfluss unnötig eingeschränkt und die Verarbeitungszeit verlängert. Die Auswahl sollte methodisch erfolgen und sich an den spezifischen Partikeln orientieren, die gefiltert werden sollen.

Materialunverträglichkeit: Nicht alle Filtermaterialien sind mit allen Proben kompatibel. Chemische Wechselwirkungen zwischen bestimmten Lösungsmitteln und Filtermaterialien können zur Auslaugung von Verbindungen in die Proben oder zur Zersetzung des Filters selbst führen.

Oberflächenbehandlungen mit Aussicht: Hydrophile oder hydrophobe Eigenschaften von Filtern wirken sich drastisch auf die Leistung bei verschiedenen Probentypen aus. Wie Dr. Takashi Yamamoto in seiner Forschung zur Strömungsdynamik feststellt, ist die Oberflächenchemie der Membran für die tatsächliche Filtrationseffizienz oft wichtiger als die Porengröße.

| Filtermaterial | Am besten für | Chemische Verträglichkeit | Gemeinsame Probleme |

|---|---|---|---|

| PVDF | Proteinlösungen, biologische Proben | Gut mit wässrigen und milden organischen Lösungsmitteln | Geringe Proteinbindung, kann aber mit bestimmten Puffern extrahierbar sein |

| PES | Zellkulturmedien, Proteinfiltration | Ausgezeichnet bei wässrigen Lösungen, eingeschränkt bei organischen Lösungsmitteln | Sehr geringe Proteinbindung, kann aber mit einigen Detergenzien unverträglich sein |

| Nylon | Wässrige und organische Lösungen | Breite chemische Verträglichkeit | Höhere Proteinbindung; kann extrahierbare Stoffe freisetzen |

| PTFE | Aggressive Chemikalien, Luft-/Gasfiltration | Hervorragend geeignet für die meisten Chemikalien | Hydrophob (erfordert Benetzung für wässrige Lösungen); höhere Kosten |

Um diesen Fehler zu vermeiden, sollten Sie eine Entscheidungsmatrix für die Filterauswahl erstellen, die alle Faktoren berücksichtigt:

- Zielmoleküle oder -partikel

- Zusammensetzung der Probe (einschließlich pH-Wert und Lösungsmittelsysteme)

- Erforderliche Durchflussmengen

- Analytische Empfindlichkeiten

- Regulatorische Anforderungen

Mit diesem Ansatz wird die Filterauswahl von einem nachträglichen Gedanken zu einer bewussten wissenschaftlichen Entscheidung.

Fehler #3: Unzureichende Druckkontrolle

Das Druckmanagement ist einer der technisch anspruchsvollsten Aspekte der In-situ-Filtration, und dennoch fehlt es vielen Labors an präzisen Protokollen für diesen Bereich. Ich habe erlebt, dass Forscher entweder zu viel Druck anwenden (was die Filter beschädigt und möglicherweise Verunreinigungen durchdrückt) oder zu wenig Druck (was zu unnötig langen Filtrationszeiten und einer möglichen Verschlechterung der Proben führt).

Das Anspruchsvollste In-situ-Filtrationsfehler treten häufig bei der Druckregelung auf. Moderne Systeme bieten eine automatische Druckregulierung, aber die Benutzer müssen dennoch geeignete Parameter festlegen.

Häufige Fehler bei der Druckkontrolle sind:

Verwendung eines konstanten Drucks für variable Proben: Unterschiedliche Viskositäten und Feststoffgehalte der Proben erfordern adaptive Druckprofile. Ein Einheitsansatz führt unweigerlich zu suboptimalen Ergebnissen.

Schnelle Druckänderungen: Plötzliche Druckschwankungen können die Integrität des Filters beschädigen oder Kanäle in den Filterkuchen bilden, die die Filtrationsleistung beeinträchtigen.

Versäumnis der Differenzdrucküberwachung: Die Druckdifferenz über den Filter liefert wichtige Informationen über die Filterbelastung und mögliche Verstopfung. Die Vernachlässigung dieses Parameters bedeutet, dass Frühwarnzeichen für Filtrationsprobleme übersehen werden.

Ich empfehle die Anwendung von Protokollen mit abgestuftem Druck, die mit einem niedrigeren Druck beginnen und mit fortschreitender Filtration allmählich ansteigen. Dieser Ansatz, der manchmal auch als Druckrampenfiltration bezeichnet wird, optimiert sowohl die Geschwindigkeit als auch die Lebensdauer des Filters.

Die Dokumentation von Druckprofilen für verschiedene Probentypen bildet eine unschätzbare Wissensbasis, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Labors zugeschnitten ist. Im Laufe der Zeit ermöglicht diese Datenbank ein zunehmend verfeinertes Druckmanagement.

Fehler #4: Übersehen von Temperaturüberlegungen

Die Auswirkungen der Temperatur auf die Filtrationseffizienz werden in vielen Labors erstaunlicherweise immer noch unterschätzt. Während eines Prozessverbesserungsprojekts bei einem biopharmazeutischen Unternehmen entdeckten wir, dass saisonale Temperaturschwankungen im Labor von nur 5 °C die Filtrationsergebnisse erheblich beeinträchtigten - ein Faktor, der jahrelang völlig unbemerkt geblieben war.

Die Temperaturüberlegungen gehen über die Probenstabilität hinaus:

Änderungen der Viskosität: Die meisten Flüssigkeiten weisen bei höheren Temperaturen eine geringere Viskosität auf, was möglicherweise eine schnellere Filtration ermöglicht - allerdings kann dies bei temperaturempfindlichen Biomolekülen auf Kosten der Probenintegrität gehen.

Leistungsschwankungen der Membranen: Die Filtermaterialien selbst können sich bei verschiedenen Temperaturen unterschiedlich verhalten, wobei einige Polymermembranen bei Temperaturschwankungen eine veränderte Porengröße aufweisen.

Mikrobielle Überlegungen: Bei nicht sterilen Prozessen kann das Temperaturmanagement dazu beitragen, das mikrobielle Wachstum während längerer Filtrationsprozesse zu kontrollieren.

Der wirksamste Ansatz ist eine Kombination:

- Temperaturüberwachung während des gesamten Filtrationsprozesses

- Temperaturkontrollsysteme für sensible Anwendungen

- Validierung von Filtrationsprotokollen über den erwarteten Temperaturbereich

- Dokumentation der Auswirkungen der Temperatur auf bestimmte Probenarten

Bei besonders sensiblen Anwendungen habe ich festgestellt, dass der Bau von temperaturgesteuerten Gehäusen für ganze Filtersysteme die beständigsten Ergebnisse liefert, obwohl dies eine erhebliche Investition darstellt.

Fehler #5: Probleme mit Verunreinigungen

Verunreinigungen stellen eine heimtückische Herausforderung bei Filtrationsprozessen dar, da sie Variablen einführen können, die nicht sofort erkennbar sind. Während einer Fehlersuche in einem medizinischen Diagnostiklabor haben wir uneinheitliche ELISA-Ergebnisse auf Verunreinigungen zurückgeführt, die während der In-situ-Filtration eingeführt wurden - nicht von der Probe oder dem Filter, sondern von unzureichend gereinigten Druckleitungen.

Die Verunreinigung kann aus verschiedenen Quellen stammen:

Systemkomponenten: Schläuche, Verbindungsstücke und Gerätekomponenten stellen allesamt potenzielle Kontaminationsquellen dar. Materialien, die scheinbar sauber sind, können dennoch Verunreinigungen in einem für empfindliche Anwendungen signifikanten Ausmaß enthalten.

Umweltfaktoren: Luftgetragene Partikel, Mikroorganismen oder flüchtige Verbindungen in der Laborumgebung können offene Filtersysteme beeinträchtigen.

Kreuzkontamination: Unzureichend gereinigte Systeme können Verunreinigungen zwischen aufeinanderfolgenden Filtrationsläufen übertragen.

Filterabwurf: Filter minderer Qualität können Partikel in das Filtrat abgeben, insbesondere wenn sie einem Druck ausgesetzt werden, der ihre Spezifikationen überschreitet.

Prävention erfordert einen vielschichtigen Ansatz:

- Implementierung umfassender Reinigungs- und Dekontaminationsprotokolle für jede Komponente

- Erwägen Sie Single-Use-Systeme für hochsensible Anwendungen

- Regelmäßige Umweltüberwachung in den Filtrationsbereichen durchführen

- Validierung der Reinigungsverfahren durch geeignete analytische Tests

- Verwenden Sie geeignete Filter von namhaften Herstellern

Als Berater eines pharmazeutischen Qualitätskontrolllabors habe ich ein Instrument zur Bewertung des Kontaminationsrisikos entwickelt, das jede potenzielle Kontaminationsquelle im Hinblick auf die Empfindlichkeit der geplanten Analyse bewertet. Dieser systematische Ansatz verhindert, dass subtile Kontaminationspfade übersehen werden, die andernfalls unbehandelt bleiben könnten.

Fehler #6: Unzureichende Systemvalidierung

Validierungsmängel gehören zu den folgenschwersten Fehlern bei der In-situ-Filtration, insbesondere in regulierten Umgebungen. Selbst in Forschungsumgebungen ohne formale gesetzliche Anforderungen führt eine unzureichende Validierung zu fragwürdigen Daten und unzuverlässigen Schlussfolgerungen.

Zu den Validierungslücken, auf die ich häufig stoße, gehören:

Unzureichende Leistungsqualifikation: Viele Laboratorien setzen neue Filtersysteme ein, ohne sie anhand repräsentativer Proben gründlich auf die einschlägigen Leistungsstandards hin zu testen.

Fehlende methodenspezifische Validierung: Validierungsprotokolle konzentrieren sich oft auf die allgemeine Systemleistung und nicht auf spezifische Anwendungen, so dass kritische Variablen, die nur für bestimmte Methoden gelten, nicht berücksichtigt werden.

Unvollständige Dokumentation: Selbst wenn eine Validierung durchgeführt wird, erschwert eine unzureichende Dokumentation die Untersuchung von Abweichungen oder den Nachweis der Konformität.

Versäumnis der Revalidierung nach Änderungen: Systemänderungen, der Austausch von Komponenten oder die Veränderung von Probenmerkmalen erfolgen häufig ohne entsprechende Revalidierung.

Ein wirksamer Validierungsansatz umfasst:

- Entwurfsqualifizierung zur Feststellung, dass das System den Benutzeranforderungen entspricht

- Installationsqualifikation zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Einrichtung

- Betriebliche Qualifizierung zur Bestätigung der Funktionalität innerhalb der Spezifikationen

- Leistungsqualifizierung zum Nachweis der Wirksamkeit mit tatsächlichen Proben

- Laufende Überwachung zur Erkennung von Leistungsabweichungen

Ich habe beobachtet, dass Labors, die formale Änderungskontrollprogramme einführen - selbst vereinfachte Versionen in Forschungsumgebungen -, weitaus weniger validierungsbezogene Probleme haben. Diese Programme stellen sicher, dass Änderungen angemessene Revalidierungsaktivitäten auslösen und die Systemintegrität im Laufe der Zeit erhalten bleibt.

Fehler #7: Schlechte Dokumentationspraktiken

Dokumentationsmängel sind ein häufig unterschätzter Faktor bei Filtrationsproblemen. Bei meiner Arbeit mit einem Auftragsforschungsinstitut habe ich festgestellt, dass etwa 60% der Untersuchungen im Zusammenhang mit der Filtration durch unzureichende Dokumentation der ursprünglichen Prozesse behindert wurden.

Die Umfassende Datenerfassungsfunktionen der AirSeries stellen einen bedeutenden Fortschritt in diesem Bereich dar, aber selbst bei ausgefeilten Systemen müssen die Benutzer durchdachte Dokumentationsverfahren anwenden.

Häufige Fehler bei der Dokumentation sind:

Unzureichende Ausführlichkeit der Verfahren: Protokolle ohne spezifische Parameter zwingen die Betreiber, Entscheidungen zu treffen, die zu Schwankungen führen.

Unzureichende Chargenprotokolle: Aufzeichnungen, in denen wichtige Informationen über die tatsächlichen Bedingungen fehlen, machen eine Fehlersuche nahezu unmöglich.

Getrennte Datensysteme: Filtrationsparameter, die in von den Analyseergebnissen getrennten Systemen aufgezeichnet werden, erschweren die Korrelation.

Unregelmäßige Prüfungspraktiken: Ohne regelmäßige Überprüfung bleiben Dokumentationsmängel oft unentdeckt, bis sie zu erheblichen Problemen führen.

Die Lösung kombiniert technologische und verfahrenstechnische Ansätze:

- Elektronische Dokumentationssysteme, die Parameter automatisch erfassen

- Standardisierte Vorlagen für eine einheitliche Informationserfassung

- Regelmäßige Dokumentationsprüfungen zur Ermittlung und Behebung von Lücken

- Integration von Filtrationsaufzeichnungen mit nachgeschalteten Analysesystemen

Meiner Erfahrung nach erzielen Laboratorien, die die Dokumentation als integralen Bestandteil des wissenschaftlichen Prozesses und nicht als Verwaltungsaufwand betrachten, deutlich konsistentere Filtrationsergebnisse und können bei Problemen schneller Abhilfe schaffen.

Fehler #8: Unzureichende Ausbildung des Personals

Technologische Raffinesse kann ein unzureichendes menschliches Verständnis nicht kompensieren. Bei einer standortübergreifenden Bewertung von Filtrationsverfahren stellte ich fest, dass Labors mit bescheidener Ausrüstung, aber umfassenden Schulungsprogrammen durchweg besser abschnitten als Einrichtungen mit hochmodernen Systemen, aber minimaler Schulung.

Zu den Ausbildungsmängeln, die ich regelmäßig beobachte, gehören:

Schwerpunkt auf Mechanik statt auf Prinzipien: Bei der Schulung wird oft der Schwerpunkt auf das Drücken von Knöpfen gelegt und nicht auf die zugrundeliegenden Filtrationsprinzipien, so dass die Bediener nicht in der Lage sind, mit Abweichungen umzugehen oder Probleme zu beheben.

Uneinheitliche Ausbildung im Schichtbetrieb: Unterschiedliche Schulungsansätze für verschiedene Arbeitsschichten führen zu uneinheitlichen Praktiken innerhalb desselben Unternehmens.

Mangelnde anwendungsspezifische Ausbildung: Allgemeine Filtrationsschulungen gehen selten auf die spezifischen Herausforderungen bestimmter Anwendungen ein.

Unzureichende Auffrischungsschulung: Erstes Training ohne regelmäßige Verstärkung führt zu einem Verfall der Fähigkeiten und einem Abdriften der Verfahren.

Zu den wirksamen Schulungsansätzen gehören:

- Grundlegende Ausbildung über Filtrationsprinzipien vor der betrieblichen Ausbildung

- Praktische Übungen mit repräsentativen Proben

- Kompetenzbewertung durch Demonstration, nicht nur durch schriftliche Tests

- Anwendungsspezifische Module zur Bewältigung besonderer Herausforderungen

- Regelmäßige Auffrischungssitzungen unter Berücksichtigung der jüngsten Erfahrungen

| Komponente Ausbildung | Traditioneller Ansatz | Erweiterter Ansatz | Vorteile |

|---|---|---|---|

| Theorie der Filtration | Kurzer Überblick | Eingehende Erklärung mit Anwendungskontext | Ermöglicht Fehlersuche und Anpassung an neue Situationen |

| Praktische Anwendung | Grundlegende operative Demonstration | Strukturierte Übungen mit häufigen und seltenen Szenarien | Aufbau von Vertrauen und Fähigkeiten im Umgang mit verschiedenen Proben |

| Bewertung der Kompetenzen | Schriftliches Quiz über Verfahren | Demonstration der korrekten Technik mit der tatsächlichen Ausrüstung | Überprüft praktische Fähigkeiten, nicht nur theoretisches Wissen |

| Auffrischungsschulung | Jährliche Überprüfung von SOP-Änderungen | Vierteljährliche Sitzungen mit Schwerpunkt auf den jüngsten Herausforderungen und Verbesserungen | Verhindert das Abdriften von Verfahren und verbreitet neu erworbenes Wissen |

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Labore, die kollegiale Lernprogramme durchführen - bei denen erfahrene Bediener neue Benutzer anleiten -, insgesamt bessere Filtrationskompetenzen entwickeln als Labore, die sich ausschließlich auf formale Schulungen verlassen.

Fehler #9: Vernachlässigung der Systemwartung

Wartungsmängel können selbst die ausgeklügeltsten Filtersysteme unterminieren. Ein pharmazeutisches Labor, das ich beriet, hatte investiert in fortschrittliche Druckkontrolltechnologie aber die Leistung ging zurück, weil die vorbeugende Wartung zugunsten der unmittelbaren Produktionserfordernisse immer wieder aufgeschoben wurde.

Häufige Versäumnisse bei der Wartung sind:

Reaktive statt präventive Wartung: Wenn man mit der Wartung der Geräte wartet, bis Probleme auftreten, führt dies unweigerlich zu größeren Problemen und ungeplanten Ausfallzeiten.

Unvollständige Wartungsaufzeichnungen: Ohne eine umfassende Wartungshistorie bleiben Ausfallmuster unentdeckt, und es stellen sich Fragen zur Einhaltung der Vorschriften.

Übersehen von Nebenkomponenten: Die Konzentration auf die primären Filtrationskomponenten bedeutet oft eine Vernachlässigung der angeschlossenen Systeme wie Druckquellen, Überwachungsgeräte oder Datensysteme.

Unzureichendes Teilemanagement: Ein unzureichendes Ersatzteillager führt bei Ausfällen zu längeren Ausfallzeiten.

Zu den wirksamen Instandhaltungsstrategien gehören:

- Geplante vorbeugende Wartung auf der Grundlage von Nutzungsmustern

- Zustandsabhängige Wartung unter Verwendung von Überwachungsdaten zur Bedarfsvorhersage

- Umfassende Dokumentation aller Wartungstätigkeiten

- Regelmäßige Überprüfung der Systemleistung

Für Laboratorien mit begrenzten Ressourcen empfehle ich die Entwicklung eines risikobasierten Wartungsprogramms, das den kritischsten Komponenten und potenziellen Fehlerpunkten Priorität einräumt. Dieser Ansatz maximiert die Zuverlässigkeit bei eingeschränkten Ressourcen.

Erweiterte Lösungen und bewährte Praktiken

Neben der Vermeidung häufiger Fehler kann die Umsetzung fortschrittlicher Verfahren die In-situ-Filtration von einem potenziellen Problembereich in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln. Im Laufe meiner Arbeit zur Optimierung von Laborprozessen habe ich mehrere Ansätze identifiziert, die durchweg hervorragende Ergebnisse liefern.

Systematische Methodenentwicklung: Anstatt allgemeine Protokolle zu adaptieren, sollten Sie Filtrationsmethoden entwickeln, die speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten sind. Dies schließt ein:

- Versuchsplanung zur Ermittlung optimaler Parameter

- Robustheitsprüfungen zur Ermittlung akzeptabler Betriebsbereiche

- Fehlermöglichkeitsanalyse zur Vorwegnahme möglicher Probleme

Integration von analytischem Feedback: Schaffen Sie Systeme, die Analyseergebnisse wieder in die Entwicklung von Filtrationsprozessen einfließen lassen. Dieser geschlossene Kreislauf ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage der tatsächlichen Ergebnisse.

Spezialisierte Ausbildungsprogramme: Entwickeln Sie anwendungsspezifische Schulungen, die auf die besonderen Herausforderungen bestimmter Probentypen oder analytischer Anforderungen eingehen.

Hebelwirkung der Technologie: Die AirSeries mit Durchsatzraten von mehr als 100 ml/Minute stellt die Art von technologischem Fortschritt dar, der die Filtrationsmöglichkeiten verändern kann, aber nur, wenn er innerhalb eines umfassenden Qualitätssystems richtig umgesetzt wird.

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit: Schaffen Sie Mechanismen für eine regelmäßige Kommunikation zwischen den Filtrationsbetreibern und den nachgeschalteten Nutzern der gefilterten Proben. Durch diese Zusammenarbeit werden oft Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert, die keine der beiden Gruppen unabhängig voneinander erkennen würde.

Die Labors, die den größten Erfolg haben, kombinieren technologische Raffinesse mit grundlegendem wissenschaftlichen Verständnis und strenger Prozesskontrolle. Dieser ausgewogene Ansatz verwandelt die Filtration von einem potenziellen Engpass in einen Wettbewerbsvorteil.

Auf dem Weg zu exzellenter Filtration

In dieser Analyse haben wir neun kritische Fehler untersucht, die In-situ-Filtrationsprozesse in der Forschung und bei industriellen Anwendungen beeinträchtigen. Was diese Probleme miteinander verbindet, ist ihre Subtilität - jedes stellt ein Detail dar, das unbedeutend erscheinen kann, bis seine kumulative Wirkung die Ergebnisse untergräbt.

Die Komplexität der modernen Analytik erfordert entsprechend ausgefeilte Probenvorbereitungstechniken. Da die Nachweisgrenzen in immer niedrigere Konzentrationen vordringen und die behördlichen Anforderungen immer strenger werden, reichen Filtrationsverfahren, die früher "gut genug" waren, nicht mehr aus.

Meine Erfahrung bei der Umsetzung von Verbesserungen in der Filtration in verschiedenen Branchen zeigt, dass Spitzenleistungen sowohl technologische als auch kulturelle Elemente erfordern. Die fortschrittlichsten Systeme können ein unzureichendes Verständnis nicht kompensieren, ebenso wenig wie das sachkundigste Team die grundlegenden Grenzen der Ausrüstung überwinden kann.

Der Weg in die Zukunft führt über Investitionen in geeignete Technologien, die Entwicklung umfassender Protokolle, die Umsetzung gründlicher Schulungsprogramme und die Pflege einer qualitätsorientierten Kultur. Durch diese Integration technischer und menschlicher Faktoren entstehen Filtrationsprozesse, die konstant zuverlässige Ergebnisse liefern - auch wenn sich Anwendungen und Anforderungen weiterentwickeln.

Indem sie diese häufigen Fehler systematisch angehen, können Labors die Filtration von einer fehleranfälligen Notwendigkeit in eine Quelle des Wettbewerbsvorteils und des wissenschaftlichen Vertrauens verwandeln.

Häufig gestellte Fragen zu Fehlern bei der In-situ-Filtration

Allgemeine Fragen

Q: Was sind einige häufige Fehler bei der In-Situ-Filtration, die man beachten sollte?

A: Zu den häufigen Fehlern bei der In-Situ-Filtration gehören die Verwendung ungeeigneter Membranporengrößen, das Versäumnis, Betriebsdrücke und Durchflussraten zu optimieren, und die Vernachlässigung automatischer Kontrollsysteme für Echtzeitanpassungen. Diese Fehler können zu einer Verschmutzung der Membranen, einem geringeren Durchsatz und einer allgemeinen Ineffizienz des Systems führen.

Q: Wie wirkt sich die Auswahl der Membran auf die Leistung der In-Situ-Filtration aus?

A: Die Auswahl der Membranen ist bei der In-Situ-Filtration entscheidend. Die Wahl des richtigen Materials kann die Proteinbindung und das Fouling der Membran minimieren. So sind hydrophile Membranen wie Cellulose oder Polyethersulfon aufgrund ihrer geringeren Bindungsaffinität für proteinreiche Proben vorzuziehen.

Q: Welche Optimierungsstrategien gibt es für In-Situ-Filtrationssysteme?

A: Zu den Optimierungsstrategien gehören die Auswahl geeigneter Membranporengrößen, die Anpassung der Durchflussraten und Drücke auf der Grundlage der Probenmerkmale und die Durchführung von Vorfiltrationsschritten zur Vermeidung von Fouling. Darüber hinaus können automatisierte Kontrollsysteme die Effizienz durch Überwachung und Anpassung der Prozessparameter in Echtzeit verbessern.

Q: Warum ist eine automatische Steuerung bei der In-Situ-Filtration wichtig?

A: Automatisierte Kontrollsysteme sind bei der In-Situ-Filtration wichtig, da sie dazu beitragen, optimale Bedingungen aufrechtzuerhalten, indem sie den Druck und die Durchflussmenge an sich ändernde Probenmerkmale anpassen. Dies gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und verringert das Risiko von Systemausfällen oder Ineffizienzen.

Q: Können Fehler bei der In-Situ-Filtration zu erheblichen Einbußen bei der Produktqualität oder dem Ertrag führen?

A: Ja, Fehler bei der In-Situ-Filtration können zu erheblichen Verlusten führen. Fehler wie eine unzureichende Membranauswahl oder nicht optimierte Prozessbedingungen können zu Produktverlusten aufgrund von Membranverschmutzung oder Proteinbindung führen. Eine ordnungsgemäße Optimierung ist der Schlüssel zur Erhaltung von Produktqualität und Ausbeute.

Q: Wie können In-Situ-Filtrationssysteme effizienter und zuverlässiger gemacht werden?

A: In-Situ-Filtrationssysteme können durch die Anwendung spezifischer, auf die Art der Probe zugeschnittener Protokolle effizienter gestaltet werden. Dazu gehört die allmähliche Erhöhung der Durchflussrate, um einen gleichmäßigen Filterkuchen zu bilden, die Verschmutzung der Membran zu verringern und die Prozesskonsistenz zu verbessern. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Komponenten sind ebenfalls wichtig, um die Zuverlässigkeit des Systems zu erhalten.

Externe Ressourcen

Leider gibt es keine direkten Ergebnisse für den exakten Suchbegriff "In-Situ-Filtrationsfehler". Hier sind jedoch einige eng verwandte Ressourcen, die für diejenigen, die nach Filtrationsfehlern und In-Situ-Filtration suchen, wertvoll sein können:

Pharma GxP - Bietet Einblicke in die Bedeutung von Filterintegritätstests für In-situ-Filtrationssysteme, die helfen können, Fehler zu vermeiden, indem sie eine ordnungsgemäße Filterfunktion sicherstellen.

QUALIA - Bietet einen ausführlichen Leitfaden zur In-situ-Filtration, der häufige Probleme und Optimierungsstrategien behandelt, die zur Vermeidung von Fehlern relevant sein können.

CLEAR-Lösungen - Erörtert allgemeine Fehler bei der Filtration, wie z. B. unsachgemäße Dimensionierung und Materialkompatibilität, die auch für In-situ-Systeme gelten können.

Zeomedia-Filter - weist auf Konstruktionsfehler in Filtrationssystemen hin, die indirekt über mögliche Fallstricke bei der In-situ-Filtration informieren können.

ISNATT - Bietet einen Einblick in die Prüfung der Filtereffizienz vor Ort, die entscheidend ist, um sicherzustellen, dass die Filter richtig funktionieren, um Fehler zu vermeiden.

Richtlinien für die Auslegung von Filtersystemen - Auch wenn sie nicht spezifisch für Fehler bei der In-situ-Filtration sind, können allgemeine Richtlinien für die Gestaltung von Filtrationssystemen dazu beitragen, häufige Fehler in verschiedenen Filtrationskontexten zu vermeiden.

Verwandte Inhalte:

- In-Situ- und Ex-Situ-Filtration: Was ist das Richtige für Sie?

- Der ultimative Leitfaden für In-Situ-Filtrationssysteme

- Was sind die wichtigsten Vorteile der In-Situ-Filtration?

- Steigern Sie Ihre Produktivität: In-Situ-Filtrationseffizienz

- Wesentliche Wartung für In-Situ-Filtrationssysteme

- Aufkommende Trends in der In-Situ-Filtrationstechnologie

- 5 Wege, wie die In-Situ-Filtration die Prozesssicherheit erhöht

- Fallstudie: 30% Ausbeutesteigerung mit In-Situ-Filtration

- In-Situ-Filtration in der pharmazeutischen Produktion